在虚拟社交资源交易领域,“卡盟刷名片赞”的低价格现象早已不是秘密,许多用户惊讶于几元甚至几毛钱就能买到数百点赞,这种低价背后并非简单的“商家让利”,而是多重结构性因素共同作用的结果。要理解这一现象,需深入拆解其成本构成、技术逻辑、市场生态及行业特性,方能看清“便宜”表象下的真实逻辑。

技术降本:自动化工具与资源复用打破传统人力成本壁垒

传统人工点赞需真人操作,耗时耗力,单价自然高昂。但“卡盟刷赞”的核心优势在于技术驱动的批量自动化:通过脚本程序模拟用户行为,批量操作虚拟账号完成点赞,将人力成本降至接近零。具体而言,这类工具依托预设的模拟算法,可快速适配不同社交平台的点赞接口,实现“一对多”操作——一台设备同时控制数百个虚拟账号,24小时不间断运行,效率是人工的数千倍。

更重要的是,虚拟账号资源的“复用性”进一步压缩了成本。卡盟平台通常通过“养号池”积累大量低活跃度账号,这些账号通过模拟日常浏览、关注等行为维持“正常用户”标签,避免被平台识别为营销号。一个养成的虚拟账号可反复用于点赞、加粉等多种任务,摊薄了单次任务的账号成本。同时,部分灰色产业链甚至利用盗用或注销的闲置账号,进一步降低资源获取门槛,使得“点赞”这一动作的边际成本趋近于零。

供需失衡:中小需求主导的“薄利多销”市场格局

卡盟平台的用户画像以中小商家、个体营销者及普通用户为主,这类群体的核心诉求是“低成本曝光”,对点赞的真实性、互动性要求较低,更看重价格优势。这种需求端的价格敏感度,直接催生了供给端的“薄利多销”模式。

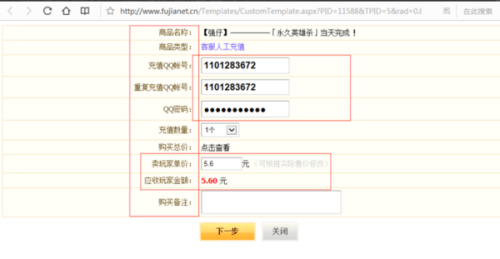

在供给端,卡盟平台的入驻门槛极低,任何个人或小团队都能通过简单代理接入上游资源,形成“金字塔式”分销体系:上游资源方提供低价基础服务,中游代理加价分销,下游用户最终购买。每一层级的利润虽薄,但凭借庞大的交易量(日订单量可达数万单),整体收益依然可观。例如,某卡盟代理透露,其从上游获取1000点赞的成本仅需0.5元,以1元价格售出,看似利润微薄,但日销万单即可获利5000元。这种“走量不赚差价”的逻辑,使得市场长期处于低价竞争状态,商家即便降价仍能维持盈利。

灰色成本转嫁:虚假流量背后的合规与风险规避成本缺失

“卡盟刷赞”的低价本质上是“合规成本缺失”的结果。真实社交平台的点赞需遵循平台规则,如用户真实互动、账号活跃度达标等,这些隐性推高了正规营销的成本。而卡盟刷赞通过规避平台监管,将本该用于合规验证的成本直接剔除。

具体操作上,灰色产业链通过“技术对抗”降低风险:使用动态IP池避免账号关联,模拟碎片化操作(如间隔5-10分钟点赞一次)规避平台异常检测机制,甚至利用平台早期接口漏洞进行批量操作。这些手段虽然违反平台规则,但因其隐蔽性强,被处罚的概率较低,商家无需承担“封号”“降权”等潜在损失的额外成本。相比之下,正规社交营销需投入内容创作、用户运营、合规审核等成本,单价自然远高于卡盟刷赞。

用户认知偏差:“数字虚荣”驱动下的需求伪刚需

低价刷赞的流行,离不开用户对“社交数据”的功利化认知。在个人品牌打造、商业推广等场景中,高点赞数被视为“受欢迎”的象征,能提升账号权重或吸引真实用户关注,形成“数据自信”的虚假循环。这种“数字虚荣”的需求,使得部分用户对点赞的真实性“选择性忽视”,更愿意为低价买单。

值得注意的是,这种需求具有一定的“自我强化”效应:当大量账号通过刷赞获得高数据后,未刷赞的账号在对比中显得“冷清”,进一步催生跟风刷赞行为。卡盟平台正是抓住了这一心理,将“点赞”包装成“快速提升影响力”的捷径,用低价刺激用户反复购买,形成稳定的市场需求。

低价陷阱:表面“划算”背后的真实风险与隐性代价

尽管“卡盟刷赞”价格低廉,但其背后隐藏的风险远超用户想象。从平台规则看,绝大多数社交平台明确禁止虚假流量,一旦被发现轻则限流、重则封号,用户投入的成本可能血本无归。从数据质量看,刷来的点赞多为僵尸号或无效互动,无法带来真实转化,反而可能因数据异常导致账号权重下降,影响长期发展。

更深层次看,刷赞行为破坏了社交平台的真实性生态。当“点赞”不再代表真实认可,社交信任体系将逐渐崩塌,最终损害所有用户的体验。近年来,各大平台已加大对虚假流量的打击力度,技术识别能力不断提升,卡盟刷赞的“低价优势”可能随着监管趋严而消失,届时用户不仅无法维权,更可能面临账号失效的严重后果。

“卡盟刷名片赞”的低价,本质上是技术降本、供需失衡、灰色成本转嫁及用户认知偏差共同作用的结果。这种看似“划算”的交易,实则以牺牲真实性、承担违规风险为代价。对于真正有社交需求的用户而言,与其沉迷于虚假数据的“数字泡沫”,不如将精力放在内容创作与真实互动上——毕竟,真正的社交价值,永远无法用低价刷出来。