在刷宝这类内容聚合平台中,用户常遇到一个困惑:为何无法像传统社交软件那样直接看到内容的点赞数?这一现象并非偶然的技术疏漏,而是平台基于内容生态、用户行为与商业逻辑的深度设计。点赞功能的“隐身”本质上是平台对“互动价值”与“内容质量”的重新定义,背后折射出短视频行业从“数据崇拜”向“体验优先”的转型趋势。要理解这一设计逻辑,需从产品定位、用户心理、算法机制与商业价值四个维度展开分析。

一、产品定位:从“社交互动”到“内容消费”的转向

传统社交平台(如朋友圈、微博)的核心是“关系链”,点赞作为最轻量的社交反馈,是维系用户关系的“社交货币”。用户通过点赞传递认可、表达关注,形成“你点赞我回赞”的互动闭环,点赞数直接反映内容的社交热度与用户影响力。但刷宝的定位并非社交工具,而是“内容聚合平台”——其核心价值在于通过算法为用户推荐感兴趣的视频内容,而非强化社交关系。

在此定位下,点赞的“社交属性”被削弱,“内容属性”被凸显。若显示点赞数,用户会不自觉将注意力从“内容本身”转向“数据比较”:视频A有1万赞,视频B只有1000赞,用户可能先入为主认为A更优质,甚至因B的点赞数低而忽略其内容价值。这种“数据偏见”会干扰算法的精准推荐——平台希望用户基于内容质量做出选择,而非被点赞数“绑架”。因此,隐藏点赞数本质上是平台在引导用户回归“内容消费”的本源,让优质内容凭借自身吸引力获得曝光,而非依赖点赞数的“社交背书”。

二、用户心理:减少“数据焦虑”,释放创作自由

点赞数的可见性会引发两种典型的用户心理问题:一是“创作者焦虑”,二是“观众攀比”。对于创作者而言,点赞数直接关联“内容成功度”,低点赞数可能导致自我怀疑,甚至为追求数据而创作“爆款套路”内容(如标题党、低俗剧情),牺牲内容质量。对于观众而言,点赞数会成为“隐性评价标准”:看到高赞视频会跟风点赞,看到低赞视频则快速划走,这种“点赞数导向”的互动模式,会让用户陷入“数据追逐”的怪圈,降低内容消费的愉悦感。

刷宝通过隐藏点赞数,打破了这种“数据崇拜”。创作者无法实时看到点赞数据,反而能更专注于内容创作本身——不必为了迎合“点赞偏好”而刻意设计内容,而是尝试多元风格、深耕垂直领域。观众在浏览时也不受点赞数干扰,能更客观地判断内容是否“有用”“有趣”,形成“内容驱动”而非“数据驱动”的消费习惯。这种设计本质上是对用户心理的保护:当互动不再与“数据标签”绑定,用户的行为会更自然,创作生态也会更健康。

三、算法机制:从“点赞权重”到“多维互动”的升级

在短视频平台的推荐算法中,点赞数曾是最核心的“热度指标”之一。高赞内容会被判定为“优质内容”,获得更多流量倾斜,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的正循环。但这种单一维度的评价机制存在明显漏洞:容易引发“刷赞”等作弊行为,导致劣质内容通过数据造假获得曝光;同时,算法可能陷入“马太效应”,头部内容持续获得流量,新人创作者难以突围。

刷宝的算法正在向“多维互动模型”转型:除点赞外,评论、收藏、转发、完播率、互动时长等指标被赋予更高权重。隐藏点赞数,正是为了降低“点赞”在算法中的“单一主导地位”,推动算法更全面地评估内容质量。例如,一条视频即使点赞数不高,但评论区的深度讨论、用户的收藏行为,可能比单纯的点赞更能反映内容的真实价值。这种调整让算法更“聪明”——不再被表面的点赞数据迷惑,而是通过多维互动数据挖掘“隐性优质内容”,为用户推荐更丰富、更多元的内容生态。

四、商业价值:从“流量变现”到“用户留存”的平衡

短视频平台的商业变现核心是“流量广告”,而流量的质量比数量更重要。若平台过度强调点赞数,可能导致用户为追求“高赞”而创作同质化内容,降低用户的新鲜感与留存率;同时,点赞数引发的“数据焦虑”会让部分用户对平台产生抵触情绪,影响长期使用意愿。

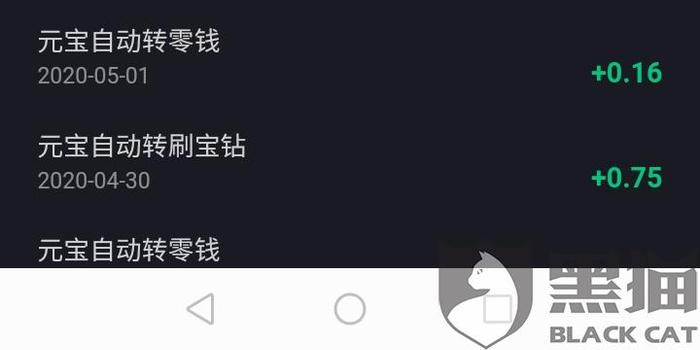

刷宝隐藏点赞数,本质上是商业逻辑的优化:通过提升用户体验(减少数据焦虑、保障内容质量),增强用户粘性,为广告变现奠定更稳固的基础。当用户更信任平台的推荐质量、更享受内容消费过程时,广告的触达效果也会更好。此外,隐藏点赞数还能降低“刷赞”等灰色产业链的空间——商家无法通过点赞数直接判断内容的“商业价值”,只能通过内容本身与用户的真实互动评估合作价值,这倒逼广告生态回归“内容质量”本质,减少虚假流量对广告主的伤害。

结语:点赞的“隐身”,是平台成熟度的体现

刷宝中看不到点赞,并非功能的缺失,而是平台对“内容价值”“用户心理”“算法逻辑”与“商业生态”综合考量的结果。这一设计打破了传统社交平台对“点赞数”的依赖,推动行业从“数据竞争”转向“内容竞争”。对用户而言,这意味着更纯粹的内容消费体验;对创作者而言,这意味着更公平的创作环境;对行业而言,这意味着更健康的发展方向。

未来,随着内容平台的进一步分化,或许会出现“显示点赞”与“隐藏点赞”两种模式的并行:社交型平台保留点赞的社交属性,内容型平台则强化互动的多元价值。但无论哪种模式,核心都在于回归“用户需求”——当技术不再成为数据的枷锁,而是成为体验的助力,内容平台才能真正实现“连接人与内容”的初心。