在QQ空间的社交生态中,点赞不仅是内容互动的基础符号,更承载着用户对社交认同的隐性诉求。然而,当“刷赞”从自然互动演变为付费行为时,许多人疑惑:为什么在QQ空间刷赞需要花钱?这一问题的答案,隐藏在社交平台的规则逻辑、用户需求的分层以及灰色产业链的运作机制之中。

QQ空间作为腾讯系的核心社交平台,自2005年上线以来,始终以“熟人社交”为底色,点赞功能则成为维系社交关系的“轻量级纽带”。从心理学角度看,点赞能满足用户的“社会认同需求”——一条动态获得的高赞数,不仅是内容质量的直观反馈,更是用户社交价值的量化体现。对个人用户而言,生日动态的“99+”点赞是朋友关怀的证明;对企业账号而言,产品推广动态的点赞量直接影响品牌曝光度与转化率。这种“点赞=认同”的集体认知,催生了庞大的需求市场,也为付费刷赞提供了生存土壤。

既然点赞有明确价值,为何不能通过自然互动获得?这背后是供需失衡的现实。一方面,用户对“高赞”的需求呈现“即时性”“量化性”特征——很多人希望动态在发布后迅速获得大量点赞,而非等待自然发酵;另一方面,QQ空间的算法推荐机制中,高赞内容更容易获得优先曝光,形成“点赞越多→曝光越多→自然点赞越多”的正循环,进一步放大了用户对初始点赞量的渴求。当自然互动无法满足这种“即时性高赞”需求时,付费服务应运而生,通过提供“起步赞”“快速冲赞”等产品,填补市场空白。

付费刷赞并非“无本生意”,其价格背后是多重成本的叠加。首先是技术成本,为规避QQ空间的反作弊系统(如异常点赞检测、账号行为分析),服务商需不断更新技术手段,使用模拟真实用户行为的“养号”资源,或通过分布式IP、随机时间间隔等技术降低被识别风险,这部分技术研发与维护成本不菲。其次是账号资源成本,优质“养号”需长期模拟真实用户行为(发动态、加好友、点赞等),账号的“年龄”“活跃度”“好友数”等维度越高,使用成本越高。最后是风险成本,一旦服务商的刷赞行为被平台封号,需承担用户赔偿、账号资源浪费等风险,这些成本最终会转嫁到服务价格中。因此,用户支付的“刷赞费用”,本质是为技术、资源和风险买单。

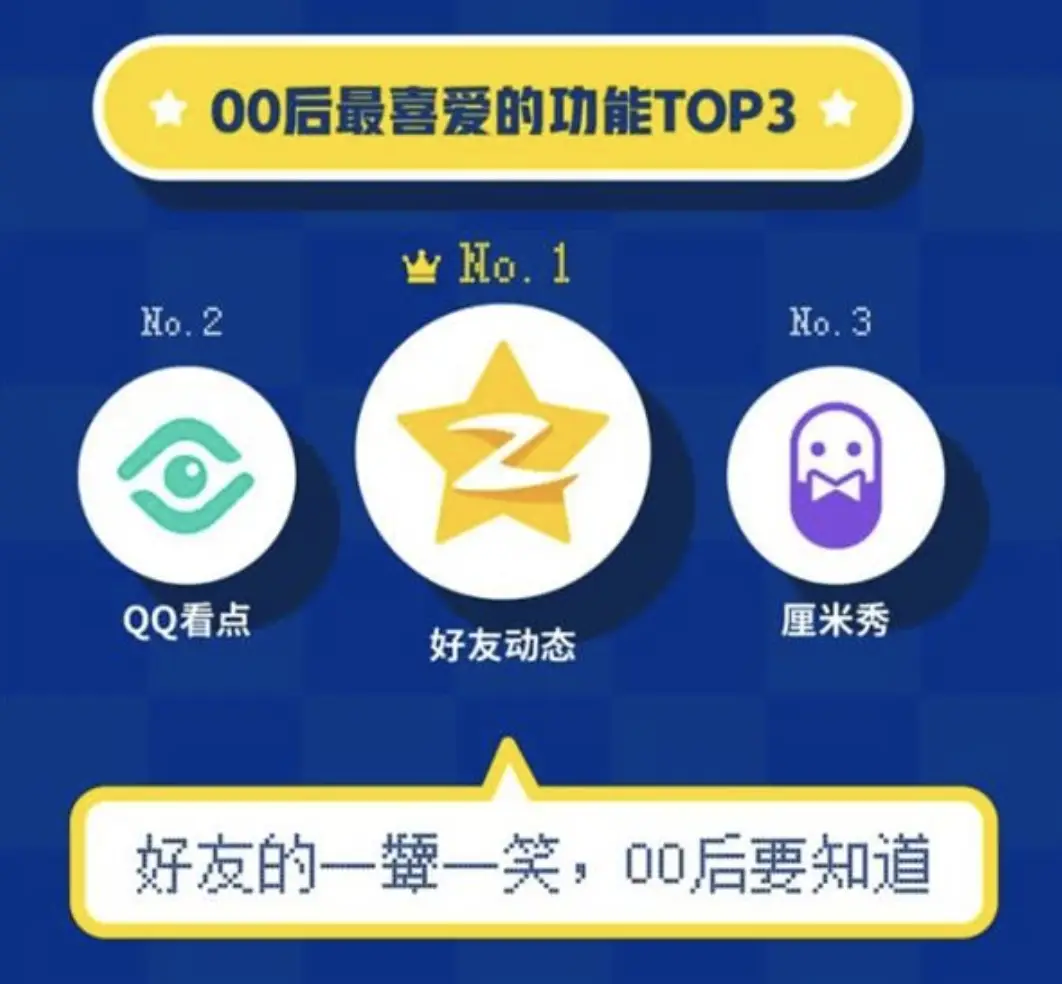

付费刷赞的用户群体呈现明显的分层特征,不同场景下的需求动机也各不相同。个人用户中,青少年群体是主力军,他们通过购买生日动态、毕业照的点赞量,满足“被关注”的青春期心理;职场人士则可能为求职动态、个人品牌宣传的点赞量付费,塑造“人脉广”“受欢迎”的职业形象。商业用户的需求更为直接:电商卖家通过刷赞提升产品动态的“热销感”,吸引自然下单;自媒体账号通过高赞数据向广告主证明影响力,获取更多合作机会。甚至部分线下商家,会为开业活动、优惠信息的动态刷赞,营造“人气爆棚”的现场氛围。这些场景共同构成了付费刷赞的多元需求图谱。

尽管付费刷赞需求旺盛,但其发展始终面临平台的强力监管。腾讯长期将“刷量行为”违反《QQ空间服务协议》,对违规账号采取“动态降权”“功能限制”“永久封禁”等处罚措施,2023年QQ空间还升级了反作弊算法,通过AI识别异常点赞模式,使得传统刷赞技术的成功率大幅下降。在此背景下,付费刷赞行业呈现两大趋势:一是服务精细化,从“单纯冲赞”转向“精准互动”——如按用户地域、年龄、兴趣标签定向投放点赞,模拟真实好友的个性化评论;二是风险转移,服务商通过“不承诺100%成功”“账号解封服务”等条款,将平台处罚风险部分转嫁给用户。这种“猫鼠游戏”的持续,使得付费刷赞的价格波动与合规风险始终存在。

归根结底,在QQ空间刷赞需要花钱,本质是社交价值量化、需求分层与平台规则博弈共同作用的结果。然而,随着用户对真实社交的回归,以及平台对刷量行为的持续打击,过度依赖付费刷赞可能得不偿失——真正的社交认同,源于内容质量与真实互动,而非虚拟的数字堆砌。对于普通用户而言,与其为“面子”付费,不如用心经营社交关系;对于商业用户而言,与其追求虚假热度,不如通过优质内容与用户真诚沟通。毕竟,社交的本质是“人”的连接,而非“赞”的数量。