在快手的短视频生态里,“百赞”从来不是个随机的数字。当一条视频突破100个赞的阈值时,评论区往往会多出一条新的回复——“恭喜百赞”;创作者的手机屏幕上,这个数字会从灰色变为醒目的红色,仿佛某种仪式的完成。为什么在快手刷百赞如此吸引人?这背后藏着短视频时代最朴素的社交密码,也藏着平台、用户与内容之间微妙的共生关系。

“点赞”早已不是单纯的“喜欢”,它是一种被量化的社会认同。在微信朋友圈,点赞是熟人社会的无声互动;在微博,点赞是公共议题的声量表达;而在快手,百赞则成了“内容被看见”的最低门槛。这个门槛不高不低——太少了显得内容无人问津,太多了又遥不可及,恰好卡在普通用户“努努力就能达到”的心理区间。对县城里的手艺人、乡村教师、宝妈博主来说,百赞不是KPI式的考核,而是“有人愿意为我停留”的证明。这种证明,比泛平台的流量数据更让人踏实,因为它来自同温层的真实共鸣。

快手的用户下沉特性,让“百赞”承载了更具体的社会价值。在这里,内容创作者不是遥不可及的网红,而是隔壁村的张师傅、小区里的李阿姨。一个农村小伙拍条“拖拉机漂移”的视频,或许在抖音只能收获几十个赞,但在快手,百赞可能意味着这条视频被同乡转发到家族群,甚至有人私信问他“能不能教我”。这种“被同温层认可”的感觉,比泛平台的流量更让人心动。百赞在这里成了“接地气”的代名词——它不追求炫技,只讲究真实;不追求高大上,只贴近生活。这种朴素的认同感,恰恰是快手用户最珍视的东西。

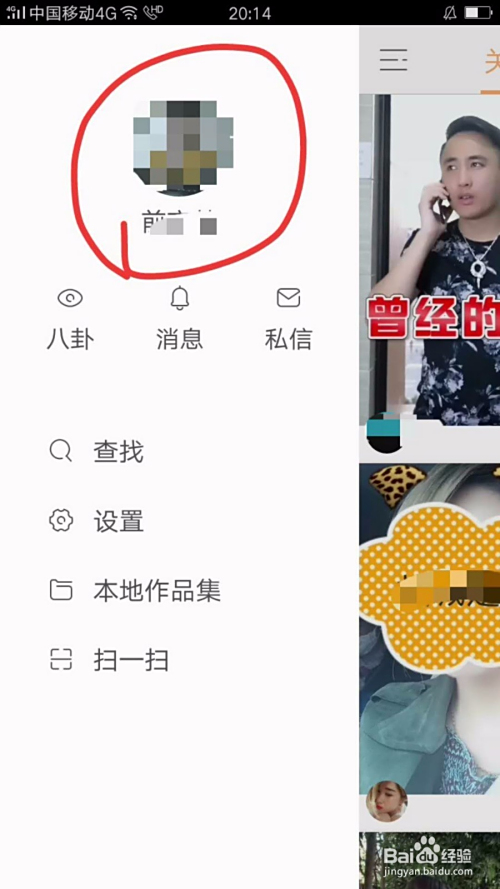

算法逻辑与即时反馈的心理刺激,让“刷百赞”成了一种隐形的游戏。快手的算法有个特点:“完播率”和“互动率”是核心指标,而点赞是互动中最轻量级的行为。当一条视频突破百赞,算法会判定它有“爆款潜质”,从而推送给更多用户。这种“百赞-流量-更多赞”的正向循环,让用户在“刷百赞”的过程中,既是在观察内容热度,也是在参与一场算法与人的共谋。创作者会下意识地研究“什么样的内容容易冲百赞”,用户则会因为“帮别人达成百赞”获得成就感——这种双向奔赴的互动,让点赞不再是冰冷的数字,而是变成了有温度的社交行为。

创作者与普通用户的情感联结,让“百赞”成了情感纽带的具象化。在快手的评论区,“恭喜百赞”往往伴随着创作者的真诚回复:“谢谢大家,明天继续更新”“没想到这条火了,谢谢老铁们”。这种近乎面对面的互动,让点赞不再是单向的“施予”,而是双向的“回应”。普通用户刷到百赞视频,会觉得自己不仅是观众,更是“参与者”——他们用点赞为内容投票,用评论为创作者打气,这种情感联结是其他平台难以复制的。对很多快手用户来说,“刷百赞”本质上是在刷一种“人情味”,在算法推荐的冰冷世界里,找到人与人之间最朴素的温暖。

更深一层看,“百赞”还藏着流量转化的现实逻辑。对创作者而言,百赞是涨粉的起点,是变现的基础。当一条视频稳定产出百赞,账号权重会提升,更容易被推荐给精准粉丝;对商家来说,百赞视频的评论区往往是“潜在客户池”,用户在点赞的同时,也会对产品产生信任。对普通用户而言,给优质内容点赞,尤其是帮助他人“冲百赞”,是一种低成本的社交货币——既展现了审美品味,又能在评论区获得“同好”的认同。这种“举手之劳”带来的价值感,让“刷百赞”成了一种日常习惯,就像刷朋友圈点赞一样自然,却又比后者多了一份“共同成长”的意味。

为什么在快手刷百赞如此吸引人?因为它精准戳中了普通人对“被看见”的渴望,也满足了短视频生态对“有效互动”的需求。在这个信息爆炸的时代,百赞像一扇小窗,让每个创作者都能透进光,让每个用户都能找到自己的声音。或许未来,随着平台算法的升级,百赞的阈值会变,但那种“努力被看见”的初心,始终是短视频最动人的底色。毕竟,数字的意义从来不是它本身,而是它背后一个个鲜活的人,和那些被点赞点亮的生活瞬间。