打开任意一篇10万+的微信公众号文章,评论区总有不少“赞”的符号整齐排列,甚至出现“前排刷赞”“打卡点赞”的留言。这种看似简单的“刷赞”行为,已成为微信生态中不可忽视的社交现象。刷赞的本质,并非简单的数字游戏,而是用户、创作者与平台三方需求在数字时代的隐性博弈——它既是个体寻求认同的心理投射,也是内容创作者在流量焦虑下的生存策略,更是平台算法逻辑与社交规则共同作用的结果。要理解“为什么大家都给微信公众号刷赞”,需从心理动机、生态逻辑与社会文化三个维度层层拆解。

一、心理认同:从“社交货币”到“自我确认”的内在驱动

点赞最初是社交媒体的“轻互动”设计,却逐渐演变为个体的“社交货币”。在微信公众号的场景中,用户刷赞的首要动机是寻求群体认同。人类作为社会性动物,天然需要通过他人反馈确认自身价值。当一篇文章获得大量点赞,用户会下意识认为“这篇文章值得看”“我的判断和大多数人一致”,这种“与多数人站在一起”的安全感,降低了独立思考的认知负担。尤其在热点事件或情感共鸣类文章中,刷赞成为一种“态度表态”——比如对公益文章的刷赞,既是表达支持,也是塑造“有同理心”的自我形象。

更深层的,刷赞是自我确认的快捷方式。在信息爆炸时代,用户通过点赞完成对内容的“筛选标记”,这种“我赞过=我关注过”的行为,让碎片化的阅读体验变得可追溯。心理学中的“自我知觉理论”指出,个体会通过自身行为推断态度,频繁刷赞的用户,可能在潜意识中强化“我是活跃的、有判断力的社交参与者”的认知。这种低成本的自我满足,比深度评论或转发更具即时性,因此成为许多人的日常习惯。

二、生态逻辑:流量焦虑与算法共谋下的“数字生存”

如果说心理动机是刷赞的“内驱力”,那么微信公众号的内容生态逻辑则是“外推力”。对创作者而言,点赞是流量的“通行证”。微信算法虽未公开完整规则,但“点赞、在看、转发”一直是核心互动指标。高点赞文章更容易被系统判定为“优质内容”,从而获得更多自然推荐——从“看一看”到“订阅号消息”置顶,再到广告主青睐,点赞数据直接关联创作者的变现能力。在“内容内卷”加剧的当下,中小创作者面临“不刷赞=没流量”的困境,刷赞从“可选项”变为“必选项”,成为对抗算法的“数字生存策略”。

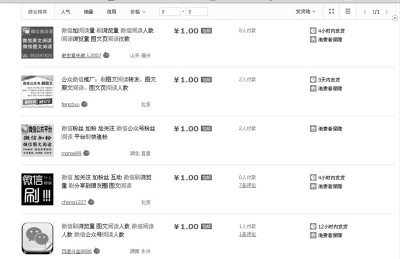

平台的机制设计也在无形中鼓励刷赞。微信公众号的“点赞”按钮位置醒目、操作便捷,且没有次数限制,这种“低门槛”设计本意是促进互动,却为刷赞提供了便利。更关键的是,平台对“虚假互动”的打击始终滞后——虽然近年推出“阅读数公开”“清理僵尸粉”等措施,但刷赞产业链已高度成熟:从人工点赞到机器刷量,从个人账号到工作室,形成“按需定价、快速交付”的灰色市场。创作者在“流量焦虑”与“平台默许”的夹缝中,不得不加入刷赞的“军备竞赛”。

三、社会文化:点赞异化与“数字表演”的盛行

刷赞行为的普遍化,本质上是点赞文化的异化。在微信公众号生态中,点赞早已超越“已读”或“认同”的原始功能,演变为一种“数字表演”。用户刷赞不仅是给创作者反馈,更是向社交圈展示自己的“品味”与“立场”——比如刷赞冷门小众文章,塑造“有格调”的形象;刷赞爆款鸡汤文,传递“正能量”的人设。这种“点赞即人设”的逻辑,让刷赞成为社交货币的“硬通货”,甚至出现“为了点赞而点赞”的异化现象:用户不再关心内容质量,只追求点赞数量带来的“社交价值”。

社会节奏的加速进一步放大了这种异化。在“快阅读”时代,用户缺乏耐心深度阅读,转而用“点赞量”作为内容质量的“简化判断”。一篇标题党文章可能因夸张表述获得大量刷赞,而真正有深度的干货却因“不够吸睛”被淹没。这种“劣币驱逐良币”的恶性循环,让微信公众号的内容生态逐渐向“流量至上”倾斜,刷赞则成为维持这种循环的“润滑剂”。

回归本真:在点赞与真实之间寻找平衡

刷赞的盛行,是数字时代社交需求、商业逻辑与技术规则共同作用的产物,但也带来了隐忧:虚假数据扭曲内容价值,优质创作者被边缘化,用户在“点赞狂欢”中逐渐失去独立判断。真正的“点赞”,本应是内容与用户之间的真诚共鸣,而非数字游戏的筹码。对平台而言,需优化算法逻辑,降低“唯数据论”的权重;对创作者而言,应回归内容本质,用深度价值替代流量焦虑;对用户而言,则需警惕“点赞表演症”,让每一次互动都回归真实的情感连接。

当微信公众号的点赞栏不再被整齐划一的“赞”符号填满,而是出现更多元、更真实的评论与思考时,或许才是刷赞现象褪去泡沫的开始——毕竟,数字时代的社交,终究要回归“人”本身。