在职场社交生态中,一个看似微小的动作——“名片赞”,正悄然成为衡量人脉价值与社交活跃度的隐形标尺。当朋友圈里频繁出现“互赞名片”的链接,当职场工具提示“您的名片已获XX赞”时,一种名为“脚本互刷名片赞”的操作模式逐渐从幕后走向台前。这种借助自动化工具批量获取名片赞的行为,本质上是职场个体在数字化生存中对“社交效率”与“价值符号”的双重追逐,折射出人脉管理从“关系积累”向“价值量化”的深层转变。

一、脚本互刷:从人工互赞到效率革命的必然跨越

“互赞名片”并非新生事物,早期依赖职场人手动点击、彼此点赞,本质是以“人情”换“曝光”。但随着社交半径扩大——一个销售可能需要同时维护500+人脉,一个创业者每周要对接20+投资人——人工互赞的效率瓶颈迅速显现:耗时、低效、且难以持续。此时,“脚本互刷名片赞”应运而生,它通过预设程序模拟人工操作,实现“一键批量点赞”“定时自动互赞”,将原本需要数小时完成的任务压缩至几分钟。

这种技术跃迁背后,是职场社交从“感性连接”向“理性工具”的进化。脚本工具的核心优势不在于“造假”,而在于“效率优化”:它解决了个体在有限时间内无法触达所有潜在人脉的痛点,让名片曝光从“偶然事件”变为“可控变量”。正如某职场SaaS产品经理所言:“脚本互刷不是作弊,而是帮用户把‘人情债’转化为‘数据资产’的效率工具。”

二、点赞数的价值符号:为什么“赞”成为人脉质量的“硬通货”?

在职场社交语境中,名片赞早已超越简单的“互动礼仪”,演变为一种“价值符号”。一个高赞数名片,传递出三个潜在信号:社交活跃度高(人脉广)、个人影响力强(被认可)、资源整合能力优(链接价值)。这种认知偏差直接催生了“点赞数焦虑”——当发现同行名片赞数远超自己时,个体会本能地寻求“快速追赶”,而脚本互刷恰好满足了这种即时需求。

更深层次看,名片赞的量化价值源于职场社交的“信任机制”。在传统职场中,人脉质量取决于“熟人背书”;而在数字化时代,点赞数成为“算法背书”的替代品:平台会优先推荐高赞名片,用户下意识认为“高赞=高价值”。某互联网公司HR透露:“筛选合作方时,确实会下意识关注对方的名片赞数,虽然这不是唯一标准,但能快速反映其社交活跃度。”这种“数字偏见”进一步倒逼个体通过脚本互刷提升“社交可见性”。

三、脚本工具的技术逻辑与应用场景:谁在用?怎么用?

脚本互刷名片赞的工具开发与应用,呈现出清晰的“场景化”特征。从用户画像看,主要分为三类:一是求职者,通过快速提升赞数增强“职场竞争力”,向HR传递“受欢迎”的信号;二是销售/商务拓展,高赞数名片能缩短客户信任周期,为后续合作铺垫;三是自由职业者/创业者,利用点赞数打造“个人IP”,吸引资源方关注。

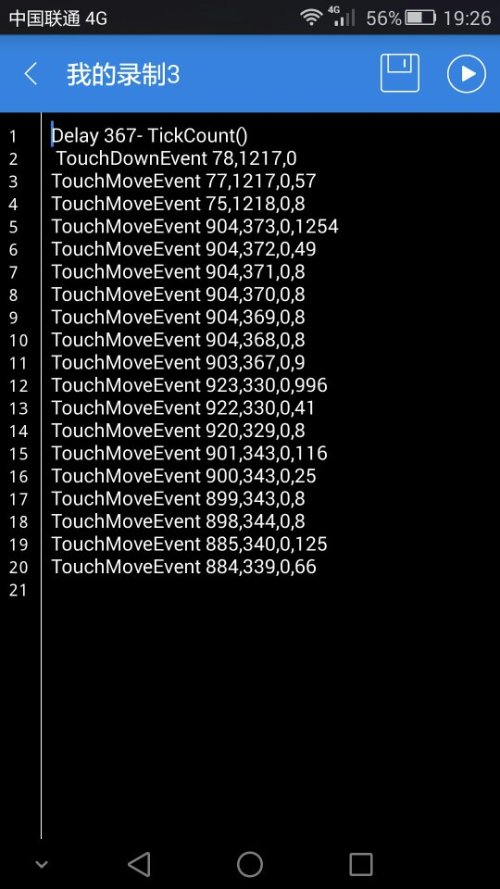

技术实现上,主流脚本工具多采用“模拟点击+云端部署”模式:通过解析平台API接口,模拟用户滑动、点赞等操作,配合多账号轮换规避风控。部分工具还支持“精准定向互赞”——按行业、地域、标签筛选目标用户,实现“高质量人脉置换”。值得注意的是,这类工具已从早期的“纯脚本”发展为“SaaS化服务”,用户无需编程基础,付费即可开通高级功能,进一步降低了使用门槛。

四、争议与隐忧:当“效率工具”触碰“社交伦理”

脚本互刷名片赞的普及,也伴随着持续的争议。平台方将其视为“违规操作”,微信、脉脉等平台曾多次开展“清赞行动”,对异常点赞账号进行限制;伦理学者则批评其“异化社交本质”——将人与人之间的价值交换简化为数字游戏,助长“虚假繁荣”。

更现实的挑战在于“数据泡沫”的破灭。当脚本互刷成为普遍现象,点赞数的“含金量”必然稀释——当所有人都知道可以“刷赞”时,高赞数反而可能成为“不真实”的标签。某职场社群发起的“赞数真实性”投票中,72%的受访者表示“不再单纯以赞数判断对方实力”。这种信任危机,或许才是脚本互刷最需警惕的“副作用”。

五、从“刷赞”到“真赞”:人脉价值的本质回归

脚本互刷名片赞的流行,本质是职场社交数字化转型的阵痛期现象。它反映了个体在“效率焦虑”与“价值证明”之间的挣扎,也暴露了当前人脉评估体系的单一性。但长远来看,真正有价值的社交从来不是“点赞数”的堆砌,而是“价值连接”的深度。

对于工具开发者而言,与其提供“刷赞脚本”,不如开发“人脉价值分析工具”——帮助用户识别高质量人脉、优化社交策略;对于职场个体而言,与其沉迷于虚假的数字游戏,不如将精力投入到内容输出与价值创造:当你的专业能力、行业见解被认可时,真正的“自然点赞”会随之而来。脚本互刷或许能带来短期曝光,但唯有真实价值,才能构建起经得起考验的人脉网络。

在数字化的职场丛林中,脚本互刷名片赞像一面镜子,照见了我们对“被看见”的渴望,也提醒我们:社交的本质,永远是“人”与“人”之间的真诚互动。当技术褪去外壳,留下的应是更高效的连接,而非更空洞的数字。