好友刷到内容时必点赞,这一行为已成为数字社交场域中近乎默认的互动范式。它并非偶然的社交习惯,而是社交关系、技术逻辑与心理机制共同编织的复杂结果。从表面看,点赞是简单的指尖动作,实则承载着维系联结、传递情感、构建认同的多重功能。在信息过载的时代,这种“必点赞”的社交策略,既是对他人存在的确认,也是自我社交身份的主动展演。

一、社交资本的积累:低成本维系关系的“数字货币”

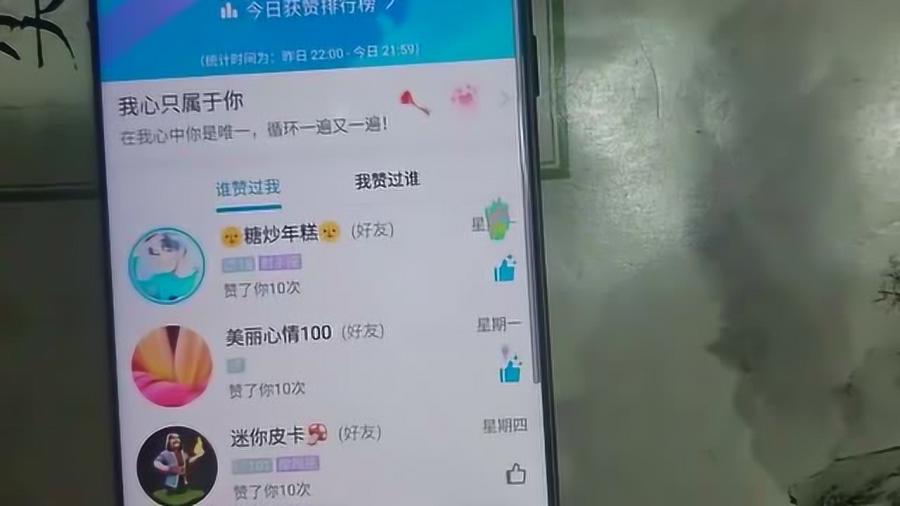

社交网络本质上是一种关系的集合体,而“好友刷到内容时必点赞”,首先源于对社交资本的珍视。在现实社交中,维系关系需要时间、精力与情感投入,但在数字空间里,点赞成为了一种低门槛、高效率的“社交货币”。好友分享的动态——无论是生活碎片、观点输出还是情绪表达——本质上都是一种社交邀约,而点赞则是最轻量级的回应。

这种回应的价值在于“在场感”。当好友刷到你的内容并点赞,意味着“我看到了你的分享,我在意你的生活”。这种“被看见”的确认,对发布者而言是情感慰藉,对点赞者而言则是关系的持续投入。尤其在弱关系社交中(如多年未联系的同学、工作交集的伙伴),点赞无需寒暄,却能避免关系彻底沉寂。正如社会学家费孝通在《乡土中国》中提出的“差序格局”,数字时代的社交网络同样存在亲疏远近的层级,而“必点赞”正是维持差序格局中“远亲”不至断联的润滑剂。

从经济学角度看,点赞的“成本”极低——仅需0.1秒的点击,但“收益”却显著:发布者的好感度提升、社交账户的活跃度维持、潜在互动机会的保留。这种高性价比的社交行为,自然成为用户的首选策略。

二、情感联结的强化:数字时代“温度传递”的最简载体

好友间的情感联结,需要持续的情感互动来强化。在文字、图片、视频构成的内容生态中,点赞超越了简单的“同意”,成为情感传递的简化符号。当好友分享一张旅行照片,点赞是“玩得开心”的祝福;当好友吐槽工作压力,点赞是“我理解你”的共情;当好友取得成就,点赞是“为你骄傲”的喝彩。

这种“意义赋予”的能力,源于社交互动中的“情感镜像效应”。心理学研究表明,人类在社交中会不自觉模仿他人的情感表达,而点赞作为一种正向反馈,能强化发布者的积极情绪。对点赞者而言,“必点赞”也是一种情感管理策略——通过主动输出善意,积累自身的“亲社会形象”,在社交网络中塑造“温暖、友善”的人设。

尤其在异地社交场景中,点赞弥补了物理距离带来的情感疏离。一对相隔千里的好友,可能无法频繁通话,但通过持续点赞对方的动态,仍能感知彼此的生活节奏与情绪变化。这种“轻互动”构建了“虚拟在场”的亲密感,让情感联结在信息流中得以延续。

三、算法与用户共谋:技术逻辑下的“互动惯性”

“好友刷到内容时必点赞”的常态化,离不开社交平台算法的隐性推动。现代社交平台的推荐机制,本质上是对用户行为的“奖励与惩罚”:高互动内容(点赞、评论、转发)会获得更多流量曝光,低互动内容则可能被算法降权。这一逻辑下,用户与算法形成了“共谋”——为了维持内容的可见度,发布者会主动引导互动;而好友为了“支持”对方,也会通过点赞提升其内容权重。

对点赞者而言,算法还创造了“社交压力”。当系统提示“你的3个好友对此赞了”,用户会产生“不点赞就是不合群”的从众心理;当好友的内容因互动量高登上“热门”,点赞者也会通过“跟赞”来避免错过社交话题。这种算法驱动的“互动惯性”,让“必点赞”从主动选择变为被动习惯。

更深层的,算法通过“信息茧房”强化了这一行为:平台持续推荐用户感兴趣的内容,好友分享的内容往往与用户的兴趣标签高度重合,点赞成为“兴趣认同”的自然表达。当算法告诉你“这内容你该赞”,而好友也在期待你的赞时,“必点赞”便成了技术与社交双重作用下的必然结果。

四、心理补偿机制:对抗社交焦虑的“安全选择”

在快节奏的现代生活中,人们普遍存在“社交焦虑”——担心自己言行不当导致关系破裂,害怕被群体排斥。“好友刷到内容时必点赞”,本质上是一种心理补偿策略:通过低风险的点赞行为,获取“社交安全感”。

点赞的“安全性”在于其模糊性:它既可以是真诚的认同,也可以是礼貌的敷衍;既不会像评论那样需要组织语言,也不会像转发那样承担“背书”的责任。这种“可进可退”的特质,让点赞成为社交中的“万能选项”。对内向者而言,点赞是避免深度社交压力的“保护壳”;对社恐患者而言,点赞是维持社交联结的“安全网”。

此外,点赞还能满足用户的“被需要感”。当好友发布的内容获得多个点赞,发布者会产生“被关注”的愉悦;而点赞者通过自己的行为参与了这种愉悦的创造,间接获得了“我对他人的生活有价值”的心理满足。这种“给予-反馈”的循环,让点赞成为对抗孤独、填补情感空缺的有效方式。

五、反思与平衡:当“必点赞”成为社交负担

尽管“好友刷到内容时必点赞”有其合理性,但当这种行为固化为“必选项”,也可能带来社交异化。一方面,过度点赞会导致“社交疲劳”——用户被迫对大量内容做出回应,消耗有限的注意力资源;另一方面,“机械式点赞”会稀释互动的真实性,当点赞沦为“数字应酬”,情感联结便失去了温度。

更值得警惕的是,“必点赞”可能强化“社交表演”。为了维持“人设”,用户会对内容进行“筛选性点赞”——即使不认同也点赞,避免得罪好友;而发布者则可能为了获得更多赞,刻意制造“爆款内容”,而非真实表达。这种“互动泡沫”让社交网络逐渐脱离“联结本质”,变成一场精心计算的“数字社交游戏”。

事实上,健康的社交关系不需要“必点赞”来维系。真正有意义的互动,往往在于深度对话、线下陪伴、情感共鸣。点赞只是社交的“点缀”,而非“主体”。当好友刷到内容时,与其“必点赞”,不如选择真诚的评论、私下的关心,或是在对方需要时伸出援手——这些“非标准化”的互动,才是社交关系长久的核心。

好友刷到内容时必点赞,是数字时代社交适应性的集中体现:它用最低的成本维系关系,用最简的符号传递情感,在算法与心理的交织下成为社交场域的“默认设置”。但社交的本质是“人与人的联结”,而非“行为与数据的堆砌”。或许,真正的社交智慧,不在于“必点赞”的惯性,而在于在点赞之外,仍能保留对他人真实需求的感知,对情感联结的珍视。毕竟,那些超越“点赞”的互动,才是让社交网络从“虚拟”走向“真实”的关键。