微信人工刷赞在广西的社交生态与商业场景中并非偶然现象,其背后是地域经济结构、用户社交习惯与平台算法逻辑共同作用的结果。不同于机器刷赞的机械性与高封禁风险,人工刷赞凭借“真人互动”“低识别成本”和“场景适配性”成为广西本地社交生态中的特殊产物,其“常见”的本质,是经济需求、文化逻辑与技术约束下的非正式解决方案。

中小微企业的“低成本生存术”

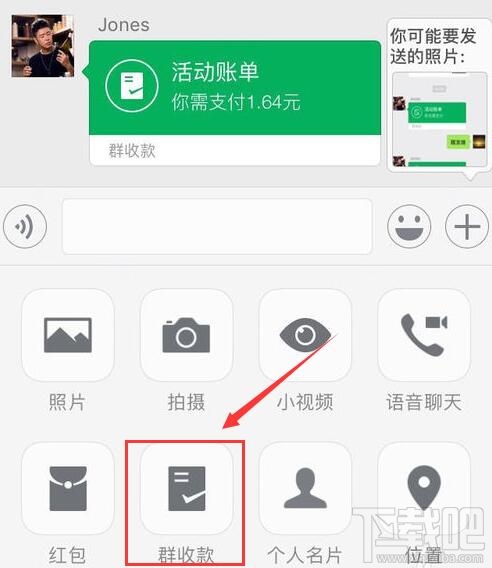

广西作为西部经济欠发达地区,中小微企业占比超90%,这些实体经营者普遍面临数字化转型的资金与经验短板。在微信生态中,朋友圈、视频号、社群是触达本地客群的核心渠道,而“点赞数”作为最直观的社交信任信号,直接影响用户决策——一家餐饮店的朋友圈动态若仅有个位数点赞,顾客可能怀疑其生意冷清;反之,百条动态条条过百赞,则会被潜意识认定为“本地人气店”。人工刷赞恰好以极低成本(单条0.5-2元)解决了这一信任痛点。例如南宁中山路的夜市摊主,常通过本地兼职群组织10-20名“刷手”,为摊位视频号的探店视频集中点赞评论,既能规避平台算法对机器刷流的检测,又能通过“本地IP+真实头像”增强可信度。这种“数据包装”本质上是中小微企业在资源有限下的生存策略,与广西“轻资产、重人情”的商业传统高度契合。

熟人社会的“人情互助”与“隐形经济”

广西的社交网络中,“熟人社会”特征显著,县域与乡镇地区尤为突出。微信作为“强关系链”平台,点赞不仅是数据符号,更是人情往来的社交货币。在桂林的荔浦、玉林的北流等地,许多人工刷赞并非纯粹的商业交易,而是基于邻里、亲友关系的“互助式刷赞”——例如乡镇超市老板为新品推广找亲戚邻居点赞,水果种植户为果园短视频求乡亲转发点赞,这种“人情债”式的刷赞成本低至“一顿饭钱”,甚至无需现金结算。同时,这种需求催生了本地化的“刷手经济”:在柳州的城中村、百色的劳务市场,大量待业或兼职人员通过微信群接单,为本地商家提供“真人点赞+评论+转发”套餐,形成“商家-中介-刷手”的微型产业链。这种模式依托熟人社会的信任基础,比跨地域机器刷赞更具渗透力,成为广西基层社交生态中的“隐形经济”。

平台算法与地域传播的“适配性妥协”

微信的推荐算法虽持续迭代,但对“互动率”的权重依赖始终存在,尤其在视频号、公众号等内容场景中,高点赞内容更容易获得本地流量倾斜。广西作为多民族聚居区,方言、民俗内容具有强地域属性,这类内容若仅依赖自然流量,往往难以突破圈层。例如崇左的壮族山歌视频、北海的疍家文化宣传,人工刷赞通过“精准匹配本地用户”(如IP定位广西、语言习惯匹配)提升初始互动率,触发算法的“地域推荐机制”。值得注意的是,广西部分地市的网络基础设施相对薄弱,部分商家缺乏专业运营能力,难以通过内容优化、社群运营等正规手段提升数据,人工刷赞便成为“算法规则下的妥协选择”。这种“数据先行”的逻辑,本质是地域传播资源不均与平台算法标准化之间的矛盾产物。

监管滞后与用户认知的“灰色地带”

尽管微信平台明令禁止刷赞刷量,但在广西的落地执行中仍存在监管滞后性:一方面,人工刷赞因涉及真人操作,平台难以通过技术手段完全识别,需依赖用户举报,而本地商家与刷手多通过线下或私密群组交易,隐蔽性强;另一方面,广西部分用户对“数据造假”的认知存在偏差,尤其在中老年群体中,“点赞多=东西好”的观念根深蒂固,甚至主动参与刷赞以帮助亲友“撑场面”。这种认知偏差导致人工刷赞在部分地区被视作“正常社交行为”,而非违规操作,进一步助长了其普及。

结语:从“数据焦虑”到生态重构的必然路径

微信人工刷赞在广西的常见性,本质是经济欠发达地区在数字化浪潮中的“适应性策略”——中小微企业用低成本数据包装换取生存空间,熟人社会用人情逻辑化解商业信任危机,用户群体用认知偏差默许灰色交易的存在。但随着平台监管趋严、用户审美疲劳以及正规运营工具的普及,这种“刷赞依赖症”终将面临转型。未来,广西商家需从“数据造假”转向“内容深耕”,依托本地文化特色打造真实互动;平台则需优化地域流量分配机制,为中小微企业提供更公平的竞争环境。唯有如此,才能让社交生态回归“真实连接”的本质,让广西的烟火气不再依赖虚假数据的包装,而是真正扎根于人情与品质的土壤。