快手说说刷赞的流行,本质是社交货币贬值与数字身份焦虑在短视频生态下的集中投射,更是平台算法逻辑与用户心理需求深度耦合的产物。当“点赞”从真实的情感反馈异化为可量化的数字游戏,当普通用户在信息茧房中渴望被看见的欲望被无限放大,刷赞行为便在快手的土壤中野蛮生长,成为一道不容忽视的数字景观。

一、用户心理:被看见的刚需与数字虚荣的合谋

在快手的社交语境中,“说说”作为轻量化的内容载体,承载着用户日常生活的碎片化表达——一句感慨、一张照片、一段简短的文字,本质上都是个体对“存在感”的宣告。然而,当海量内容涌入信息流,“被看见”的概率被无限稀释:普通用户的说说往往淹没在明星、网红和头部创作者的动态中,初始互动量寥寥无几。这种“表达-沉默”的落差,催生了强烈的数字焦虑——点赞数成为衡量内容价值的唯一标尺,也成为用户自我价值的延伸。

心理学中的“社会比较理论”在此显现:当用户看到朋友的说说收获数百点赞,而自己仅有个位数时,会产生相对剥夺感;反之,高点赞数带来的即时反馈,会刺激大脑分泌多巴胺,形成“刷赞-快感-继续刷赞”的正向循环。更关键的是,快手的“老铁文化”强调熟人社交圈层的强连接,用户在评论区的互动、点赞的往来,本质上是在维系虚拟的“人情账本”。当真实社交中的点赞无法满足“面子需求”时,刷赞便成了低成本维系社交关系的“捷径”——毕竟,没人愿意让自己的说说在朋友圈中显得“无人问津”。

二、平台机制:算法黑箱与流量崇拜的共谋

快手的算法推荐机制,是刷赞行为流行的底层推手。其核心逻辑是通过用户互动数据(点赞、评论、转发、关注)预测内容质量,高互动内容会被优先推入更大的流量池。这意味着,一条说说能否被更多人看见,很大程度上取决于初始的点赞量——当系统检测到某条内容在短时间内获得大量点赞,会判定其“优质”,从而给予更多曝光;反之,低互动内容则会被迅速边缘化。

这种“流量马太效应”催生了用户的“算法投机心理”:与其等待自然流量缓慢积累,不如通过刷赞快速突破算法的“冷启动阈值”。尤其对于依赖平台变现的中小创作者而言,点赞量直接关联账号权重——广告商会以点赞数据作为合作参考,直播平台的流量分配也会参考互动指标。于是,刷赞从个人行为演变为一种“生存策略”:普通用户为满足虚荣心,创作者为获取商业机会,共同构成了刷赞需求的庞大基数。

此外,快手的“数据可视化”设计也在无形中强化了点赞的符号意义。用户在发布说说后,系统会实时显示点赞数,并将“点赞”功能置于评论区最醒目的位置。这种对点赞数据的过度强调,让用户逐渐将“数字”等同于“认可”,将“点赞量”等同于“影响力”,进一步刺激了刷赞行为的蔓延。

三、技术便利:低门槛工具与灰色产业链的助推

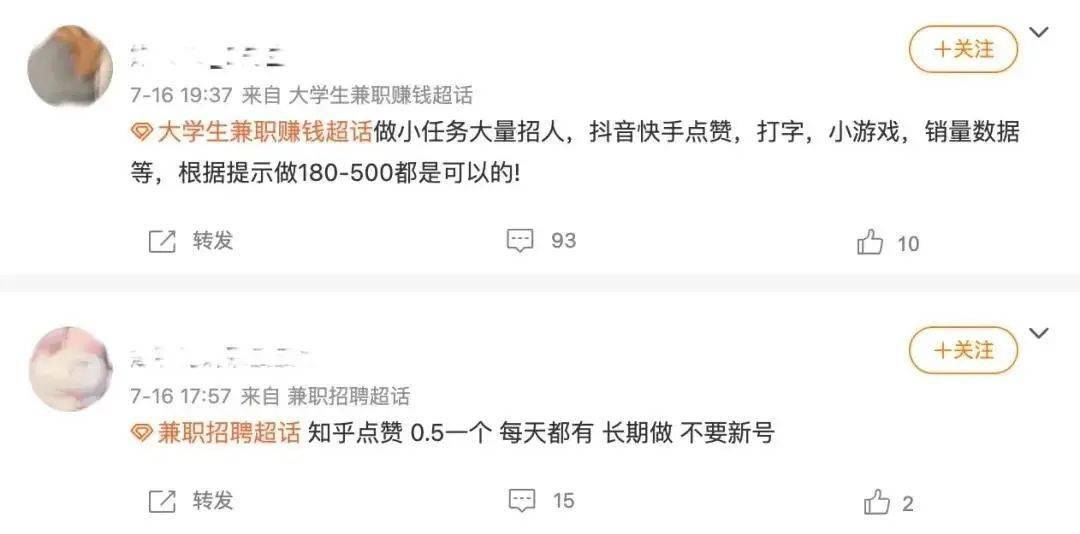

刷赞行为的流行,离不开技术工具的“降维打击”。如今,市面上存在大量第三方刷赞软件、插件乃至人工刷赞服务,操作简单到只需输入说说链接、选择点赞数量,即可在几分钟内完成“点赞任务”。这些工具往往打着“免费试用”“秒到账”的旗号,利用用户贪图便宜的心理,将刷赞包装成一种“低成本社交技巧”。

更值得关注的是,刷赞已形成一条成熟的灰色产业链。从提供技术支持的软件开发者,到批量注册账号的“养号工作室”,再到专门承接刷赞业务的“刷手”,每个环节都在分食这块“流量蛋糕”。据行业观察,一个普通说说刷1000点赞仅需5-10元,而批量刷赞的价格甚至低至每千次1元。这种低廉的成本,让刷赞从“少数人的特权”变成“人人可及的操作”,进一步助长了其流行。

技术的中立性在此被彻底扭曲:本应提升用户体验的工具,却成了破坏平台生态的帮凶;本应促进真实互动的功能,却异化为数据造假的温床。当刷赞变得比发说说本身更简单,用户便逐渐沉迷于这种“数字泡沫”制造的虚假繁荣。

四、社交生态:圈层压力与身份认同的裹挟

快手的社交生态以“圈层化”为显著特征——用户基于地域、兴趣、职业等形成垂直社群,每个圈层都有独特的“社交规则”。在这样的语境下,点赞不仅是个人行为,更是一种“圈层身份”的象征。例如,在“三农”圈层,用户的说说若获得大量同袍点赞,会被视为“接地气”“有共鸣”;在“才艺”圈层,高点赞则意味着“被圈层认可”。

这种圈层压力让用户陷入“社交内卷”:当发现同圈层用户普遍通过刷赞提升“存在感”,自己若不参与,便可能被视为“不合群”或“没实力”。尤其对于渴望融入圈层的新用户而言,刷赞是快速获得“身份认同”的捷径——通过虚假的高互动,他们能在短时间内获得圈层成员的关注,从而建立虚拟的“社交地位”。

更深层的,刷赞的流行反映了数字时代社交关系的异化。当点赞变成一种“社交义务”,当互动数据成为衡量关系的标尺,真实的情感连接便被数据符号所取代。用户不再关心内容本身是否值得点赞,而是纠结于“点赞数够不够看”“会不会丢面子”,这种“为点赞而点赞”的怪圈,让社交逐渐失去温度。

刷赞的流行,是快手乃至整个短视频行业发展到一定阶段的必然产物,它折射出数字时代用户的集体焦虑与平台机制的深层矛盾。要破解这一困局,不仅需要平台优化算法逻辑,弱化对点赞数据的过度依赖,建立更科学的内容评价体系;更需要用户重建对“社交价值”的认知——点赞的意义不在于数字的多寡,而在于真实的情感共鸣。当快手的“老铁文化”回归“以情动人”的本质,当用户不再被虚假数据裹挟,或许才能真正找回社交的初心:表达自我,也看见他人。