你是否有过这样的困惑:明明在抖音上给不少视频点了赞,下次打开却很少再刷到它们?这并非偶然,而是平台算法精心设计的结果。抖音的推荐机制本质是“兴趣平衡器”,而非“兴趣放大器”,经常点赞的视频之所以被“隐藏”,背后是算法对用户停留时长、内容多样性、平台生态健康的综合考量。要理解这一现象,需要拆解算法逻辑、用户行为与平台目标的三重博弈。

算法的“兴趣稀释”机制:点赞≠持续推荐

抖音的核心算法基于“协同过滤+内容标签+用户画像”的动态模型,但点赞行为在其中的权重远非用户想象中那般绝对。当你点赞一个视频时,算法确实会将其标记为“兴趣信号”,但这一信号会被即时稀释。原因在于,算法的首要目标是“最大化用户停留时长”,而非“满足单一兴趣”。若持续推送用户已点赞的内容,极易导致“审美疲劳”——比如你连续点赞10个“猫狗日常”视频,算法会判定你对这类内容的“边际兴趣递减”,转而推荐“猫狗+搞笑”“猫狗+萌宠训练”等衍生内容,甚至主动插入“美食”“旅行”等无关领域内容,以打破信息茧房。这种“兴趣稀释”是算法的防御性设计,避免用户陷入单一内容池,从而延长平台使用周期。

互动行为的“权重分层”:点赞的优先级低于完播与评论

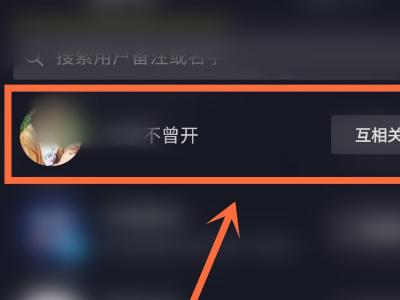

在抖音的算法模型中,不同互动行为存在明确的权重差异。点赞属于“轻互动”,用户可能出于“随手支持”或“稍后回顾”点击,但未必代表真实需求;而完播率(尤其是前3秒完播)、评论、转发、收藏等“重互动”更能反映内容的真实吸引力。比如你点赞了一个3分钟的手工教程视频,但只看了30秒就划走,算法会判定“伪兴趣”,后续大幅减少推荐;反之,若你完整观看并评论“教程很详细”,即使未点赞,该视频及同类内容也可能被持续推送。此外,算法还会分析“互动时效”——若你点赞的视频在24小时内无其他互动,系统会认为该兴趣已“冷却”,自然降低曝光。因此,“为什么抖音刷不到经常点赞的视频”本质是算法对“低价值点赞”的过滤。

内容生态的“流量分配”:高赞≠高优先级

抖音的内容生态遵循“流量金字塔”结构,头部爆款、中腰部垂类内容与长尾内容共同构成推荐池。经常点赞的视频可能属于“中垂类”(如“小众手工”“地方方言”),这类内容虽然用户粘性高,但流量天花板有限。算法会优先推荐“泛化流量高”的内容(如热点话题、明星动态、搞笑段子),以吸引更多新用户;而高赞垂类内容仅在“兴趣匹配度极高”的小众用户群中传播,难以进入主流推荐池。此外,算法还会考虑“内容新鲜度”——即使一个视频点赞量破万,但发布时间超过3个月,其“时效性权重”会归零,被新内容取代。这就是为什么你去年点赞的“年度神曲”,今年再也刷不到的原因。

用户画像的“动态调整”:兴趣标签并非固定不变

抖音的用户画像并非静态标签,而是基于实时行为动态迭代的“兴趣图谱”。当你点赞“健身教程”后,算法会暂时强化“健身”标签,但若后续你频繁浏览“美食探店”并互动,系统会重新平衡画像,将“健身”标签权重下调。这种“动态漂移”导致经常点赞的内容可能因新兴趣的加入而被“挤出”推荐池。此外,算法还会引入“负反馈机制”——若你多次对“经常点赞的视频类别”快速划走、点击“不感兴趣”,即使历史点赞再多,系统也会判定“兴趣转移”,彻底停止推荐。用户画像的流动性,使得“点赞记录”成为算法参考的“历史数据”,而非“未来指南”。

平台目标的“商业逻辑”:用户留存高于个体偏好

从商业视角看,抖音的终极目标是“用户留存”与“商业转化”,而非满足用户的个性化偏好。若平台一味推送用户点赞的内容,虽然短期体验愉悦,但长期会导致“兴趣固化”,用户停留时长下降。因此,算法会刻意制造“惊喜感”——通过插入20%的“随机内容”、30%的“潜在兴趣内容”(如你未关注但可能喜欢的领域),刺激用户探索欲。这种“商业理性”解释了为什么经常点赞的视频会被“隐藏”:平台需要用多样性内容留住用户,而不仅仅是重复你喜欢的内容。此外,广告主的投放偏好也会影响推荐——若某类高赞内容与广告调性不符(如小众文化),即使点赞量高,算法也会降低推荐权重。

如何破解“点赞失灵”?主动引导算法识别真实需求

理解上述机制后,用户可通过“深度互动”优化算法推荐:一是提高“重互动”比例,对喜欢的内容完整观看、评论并收藏,而非仅点赞;二是定期“清理兴趣”,对不感兴趣的内容点击“不感兴趣”,避免算法误判;三是主动搜索并关注垂类创作者,强化精准兴趣标签。例如,若你希望看到更多“手工教程”,可搜索相关关键词、关注该领域博主,算法会据此调整推荐池。值得注意的是,算法并非“完美工具”,偶尔会出现“推荐偏差”,用户需保持理性——刷不到经常点赞的视频,不是平台“遗忘”你,而是算法在平衡你的兴趣与平台的生态。

抖音的推荐机制像一位“精密的策展人”,它既懂你的喜好,又怕你只看同一类展品。刷不到经常点赞的视频,本质是算法在“满足需求”与“创造需求”之间的权衡。这种权衡或许会让用户感到困惑,却维系了内容生态的活力。理解这一点,我们便能更从容地与算法共处——在享受个性化推荐的同时,也主动拥抱内容的多样性,让每一次滑动都成为新的发现。