挂机互赞说说刷不了,这个问题背后反映的其实是社交平台内容生态治理的深层逻辑。近年来,随着微信、QQ等平台对社区规则的持续优化和反作弊技术的迭代,曾经泛滥的挂机互赞工具逐渐失效,用户试图通过自动化手段刷取说说点赞的行为越来越难以实现。这并非偶然的技术故障,而是平台、技术、用户行为多方博弈后的必然结果。要理解这一现象,需从平台机制、技术反制、用户需求演变三个维度展开分析。

平台算法的精细化识别是根本原因。社交平台的核心目标是构建真实、健康的互动环境,而挂机互赞本质上是对这一目标的破坏。早期的互赞工具通过模拟人工点赞,能在短时间内完成大量账号间的交叉互动,这种“流量造假”行为会干扰平台对内容质量的判断。比如,一条普通说说若通过挂机获得上千点赞,会被算法误判为优质内容,从而获得更多自然流量推荐,这对真正优质创作者是不公平的。为此,平台近年大幅升级了内容分发算法,引入了“用户行为真实性评估模型”。该模型会综合分析点赞行为的触发场景:是用户主动浏览后点赞,还是通过第三方工具触发;点赞时间是否集中在非活跃时段(如凌晨);同一设备是否关联多个高频互赞账号等。挂机互赞的典型特征——短时间内跨账号大量、无差别的点赞行为,极易被算法标记为“异常流量”,进而触发限流或屏蔽机制,导致“刷不了”的结果。

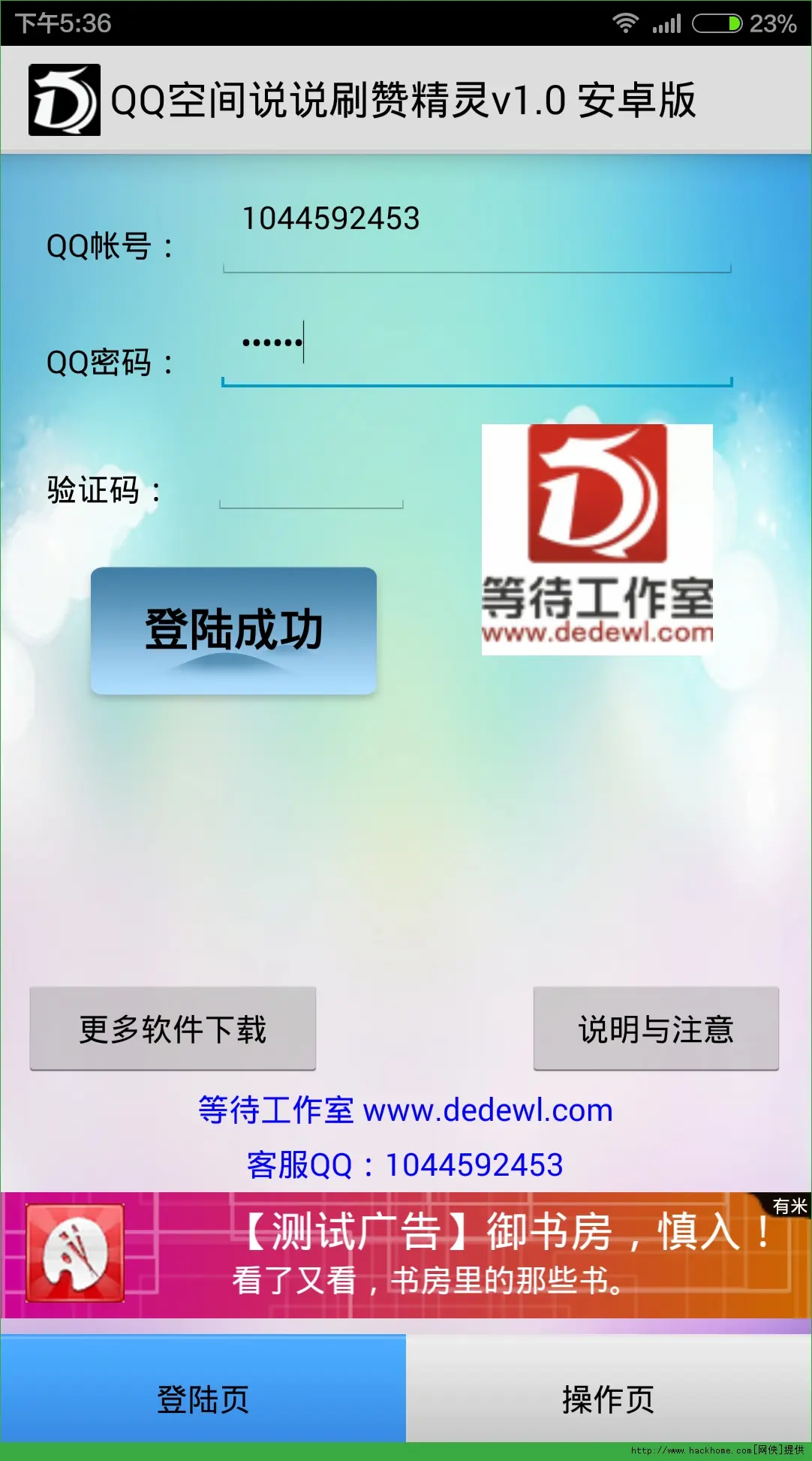

技术反作弊能力的升级直接封堵了工具漏洞。挂机互赞工具的运作依赖对平台API接口的调用或模拟用户操作,而平台的技术团队始终在与这类工具进行“猫鼠游戏”。以微信为例,其反作弊系统已形成“设备-账号-行为”三位一体的监测网络:在设备层面,通过硬件指纹识别(如设备唯一ID、MAC地址)判断是否为同一终端操作多账号;在账号层面,分析用户注册资料、社交关系链的合理性,比如互赞账号间是否存在异常的好友请求通过记录、共同群组数量是否远超正常用户;在行为层面,则利用机器学习模型点赞操作的时序特征,正常用户的点赞通常具有随机性和差异性,而挂机点赞则呈现高度规律性,如固定时间间隔、相同点赞路径等。此外,平台还加强了对第三方工具的监测力度,一旦发现应用内嵌互赞功能或诱导用户授权敏感权限,会立即下架应用并封禁相关账号。这种技术层面的“围追堵截”,使得挂机工具的生存空间被急剧压缩,用户即便尝试使用,也大概率因触发风控机制而“刷不了”。

用户行为规范的强化与社区生态的演变也加速了互赞模式的消亡。社交平台并非孤立的技术系统,其规则制定深受用户价值观和社区氛围影响。早期,互赞作为一种“礼尚往来”的社交礼仪,在熟人社交中具有一定合理性,但随着陌生人社交的兴起和内容消费习惯的变迁,用户对“虚假互动”的容忍度越来越低。许多用户发现,通过挂机获得的点赞不仅无法带来真实社交连接,反而会让自己在朋友圈中显得“格格不入”——一条内容明明质量平平,却点赞数爆棚,反而引发他人质疑。同时,平台也在通过规则引导用户行为,比如微信明确将“诱导他人为自己点赞、评论”列为违规行为,并鼓励用户通过优质内容获取自然流量。这种“劣币驱逐良币”的生态反转,使得越来越多的用户主动放弃挂机互赞,转而专注于内容创作。当用户需求从“刷数据”转向“做内容”,挂机互赞说说自然就“刷不了”了,因为失去了需求土壤,工具和模式都会被淘汰。

值得注意的是,“挂机互赞说说刷不了”并不意味着互动需求的消失,而是互动方式的升级。用户开始追求更高质量的社交连接,比如通过深度评论、私聊沟通、内容共创等方式建立关系,而非停留在表面的点赞数量。这种转变对平台是利好,对用户也是利好——它让社交回归了“连接人与内容、人与人”的本质。对于仍试图通过挂机互赞获取流量的用户而言,与其钻研工具漏洞,不如沉下心打磨内容质量:一条真诚的日常分享、一篇有观点的随笔、一组有温度的照片,远比虚假的点赞数据更能赢得他人的认可和平台的推荐。毕竟,社交平台的核心竞争力永远是真实,而非流量泡沫。挂机互赞的失效,恰是平台生态向健康化、真实化演进的重要标志,也是对用户“少走捷径、多下笨功夫”的最好提醒。