拼多多帮忙点赞作为平台社交裂变的核心功能之一,原本旨在通过用户间的互助互动提升商品曝光与用户粘性。然而近年来,大量用户反馈“帮忙点赞”过程中出现数据异常——明明未操作却收到点赞提醒、点赞数量远超实际好友互动规模,甚至账号出现非授权登录记录。这种“盗刷点赞”现象不仅扭曲了平台社交生态,更暗藏用户数据与资金安全风险。其背后折射出的,是平台机制设计、用户行为习惯与技术攻防之间的深层矛盾。

拼多多帮忙点赞的社交裂变逻辑,本身为盗刷埋下了结构性伏笔。该功能通过“发起任务-好友助力-完成任务”的闭环设计,将用户社交关系转化为流量杠杆。用户为获得低价商品或优惠券,会主动分享点赞任务至微信、QQ等外部社交场景,而平台为提升任务完成率,对点赞行为的验证机制存在先天宽松——仅依赖前端点击响应,缺乏对用户真实意图的深度校验。这种“重效率、轻安全”的机制,使得技术手段可轻易模拟用户操作:通过自动化脚本批量伪造点赞行为,绕过平台风控系统。例如,部分第三方工具利用拼多多API接口的漏洞,通过模拟用户设备指纹、会话令牌,实现“一键式”批量点赞,无需真实用户参与即可完成任务。这种机制设计上的妥协,让盗刷点赞从“可能发生”变为“必然发生”。

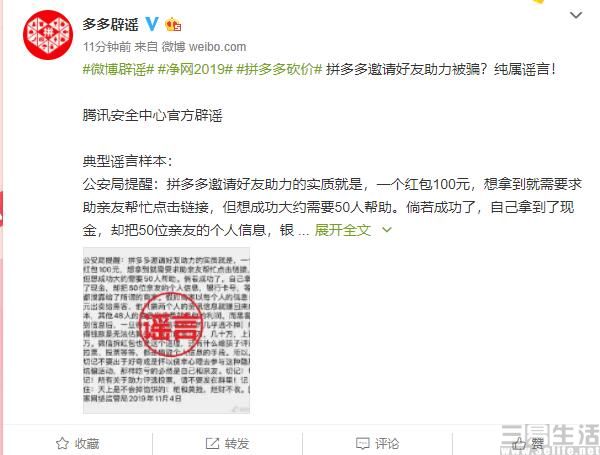

用户对“社交货币”的盲目追逐,为盗刷提供了滋生的土壤。在拼多多生态中,“帮忙点赞”已超越单纯的互动功能,成为获取稀缺资源的“社交货币”——无论是百亿补贴资格、限时免单还是大额优惠券,往往需要数十乃至上百个点赞才能解锁。这种高门槛任务让部分用户产生“捷径心理”,主动或被动卷入盗刷产业链。例如,有用户为快速完成任务,点击不明链接授权“拼多多助手”等非官方插件,殊不知这些插件已获取其账号操作权限,可在后台静默执行盗刷行为;更有甚者,直接向第三方“点赞工作室”购买服务,对方通过批量设备矩阵模拟真实用户点赞,完成后再批量注销账号,形成黑色产业链。用户对功能价值的过度依赖,以及对授权风险的认知不足,让盗刷得以借“用户之手”完成闭环。

技术攻防的代差,使得平台难以根治盗刷点赞顽疾。拼多多虽拥有亿级用户体量与技术储备,但面对专业化盗刷手段仍显被动。一方面,盗刷技术已从单一脚本进化为“设备农场+IP代理+行为模拟”的复合攻击:攻击者通过虚拟化技术批量模拟安卓/iOS设备环境,结合动态IP池规避平台风控,再通过机器学习算法模拟真实用户点击路径(如随机间隔、页面停留时间),使盗刷行为在数据层面难以与真实互动区分。另一方面,平台的安全资源更多集中于支付、账户登录等核心场景,对“帮忙点赞”这类边缘功能的投入相对不足——例如,缺乏对异常点赞链路的实时监控(如同一IP短时间内为多个账号点赞),也未建立跨设备行为关联分析机制。这种技术攻防的不对等,导致盗刷点赞呈现出“屡禁不止、变种频出”的特征。

盗刷点赞的危害远超“数据造假”的表层问题,已形成对用户、平台与生态的三重冲击。对用户而言,账号授权第三方插件可能导致个人信息泄露(如收货地址、支付记录),甚至被卷入洗钱、刷单等违法活动;对平台而言,虚假互动数据扭曲了商品推荐算法,导致优质内容被劣质流量淹没,长期损害用户信任;对生态而言,盗刷产业链的滋生助长了“投机取巧”风气,使真正通过社交互动获得实惠的用户沦为“陪跑”,违背了拼多多“社交普惠”的初衷。

破解盗刷点赞难题,需从机制重构、技术升级与用户教育三方面协同发力。平台需重构点赞验证逻辑,引入“行为+环境+设备”多维度校验:例如,要求点赞时进行简单的滑动验证,或检测设备安装的官方应用版本,对非官方环境触发二次认证;同时建立异常行为黑名单,对频繁参与盗刷的账号进行限制。技术层面,应加大对“设备指纹”“会话异常”等风控模型的投入,通过AI实时分析点赞链路,识别脚本操作特征。用户教育则需强化“授权风险提示”,在用户点击外部链接时明确告知权限范围,并对异常任务(如需百人点赞的“天价任务”)进行风险预警。

归根结底,拼多多帮忙点赞的盗刷问题,是互联网平台在“增长优先”与“安全可控”间失衡的缩影。唯有将安全机制嵌入社交功能的基因,让技术真正服务于真实用户需求,才能避免“点赞”从连接人的纽带异化为损害生态的利刃。对平台而言,这不仅是技术命题,更是对“用户为本”初心的回归。