有赞商城作为国内头部SaaS电商服务平台,其商家覆盖零售、餐饮、服务等多个领域,而“刷评价屡禁不止”的现象,已成为困扰平台与消费者的顽疾。这一问题并非孤立存在,而是折射出电商生态中利益驱动、技术博弈与制度缺失的深层矛盾。刷评价屡禁不止的本质,是短期利益诱惑与长期治理成本失衡下的系统性失灵,其背后交织着商家的生存焦虑、平台的技术局限、用户的认知偏差以及黑灰产的产业化助推。

商家端的流量焦虑是刷评价屡禁不绝的直接推手。在电商平台,评价体系早已成为消费者决策的核心依据——高评分、多好评的商品往往能获得更高的搜索权重和转化率。有赞商城的商家多为中小型企业,缺乏头部品牌的自然流量优势,面对“流量贵如油”的市场环境,刷评价成为他们最低成本的“破局手段”。新商家开业需要初始评价积累信任,老商家则需要持续的好评维持排名,甚至应对同行恶意差评的“防御性刷单”。这种“不刷等死,刷了找死”的生存逻辑,使得部分商家将刷评价视为“必要的营销投入”。更有甚者,部分代运营机构将“刷单炒信”包装成“店铺优化套餐”,以“7天上首页”“月销破万”为卖点,进一步助长了刷评价的产业链。商家对短期利益的过度追求,使得有赞商城的刷评价问题陷入“治理-规避-再治理”的恶性循环。

平台端的治理困境则为刷评价提供了滋生土壤。有赞作为SaaS服务商,其核心定位是为商家提供电商技术工具,而非直接参与商家运营管理,这种模式决定了平台对刷评价的监管存在天然局限。一方面,技术检测手段始终滞后于刷评价手段的迭代。早期的刷评价多依赖虚假IP和机器批量操作,平台通过风控模型较易识别;但如今的刷评价已高度“拟人化”——刷手通过虚拟号码、模拟真实用户浏览路径、甚至使用AI生成个性化评价内容,使得平台算法难以区分真实用户与虚假流量。另一方面,平台治理面临成本与收益的平衡难题。有赞的商家数量庞大,若全面加强人工审核,将大幅增加运营成本;而过度依赖技术检测,又可能误伤正常商家的真实评价,引发商家不满。此外,平台与商家之间的合作关系也使得治理力度受到制约——商家是平台的付费客户,过于严格的监管可能导致商家流失,这种商业利益与治理目标的冲突,使得平台在打击刷评价时难免存在“投鼠忌器”的顾虑。

用户评价体系的内在缺陷则为刷评价提供了可乘之机。当前有赞商城的评价机制仍以“星级评分+文字评价”为主,缺乏有效的验证机制和纠偏能力。消费者难以判断一条评价是否真实,而“好评如潮”的商品更容易激发从众心理,形成“评价越多-销量越高-评价更多”的正反馈循环。这种机制下,刷评价能够直接操纵消费者的认知偏差——当看到“98%好评”时,用户会默认商品质量可靠,却鲜少追问这些好评的真实性。更值得警惕的是,部分消费者已对刷评价形成“麻木”甚至“纵容”心态,甚至主动参与刷评价活动:比如为帮商家“冲销量”而留下虚假好评,或通过“好评返现”等小恩小惠换取配合。用户的这种“共谋”行为,进一步削弱了评价体系的公信力,使得刷评价的边际成本不断降低。

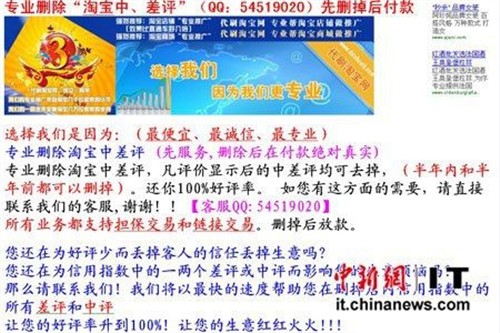

黑灰产的产业化运作则是刷评价屡禁不止的“加速器”。如今刷评价已形成分工明确的完整产业链:上游提供“养号”服务(通过模拟真实用户行为培育高权重账号)、中游组织刷手资源并承接订单、下游开发刷单工具(如自动改IP、模拟定位软件)。整个产业链通过加密通讯工具(如Telegram、Signal)进行联络,使用虚拟货币或私下转账结算,使得平台难以追溯资金流向和操作主体。更隐蔽的是,部分黑灰产机构甚至与商家签订“长期合作协议”,提供“刷单-维护-应对平台检查”的一站式服务,将刷评价从“短期行为”变为“常态化运营”。这种产业化的规模效应,使得刷评价的成本低至每单几元,效率却远超商家手动操作——一个中等规模的商家,通过黑灰产可在短时间内刷出上千条“真实感”评价,足以影响平台搜索算法和消费者决策。

要破解有赞商城刷评价屡禁不止的困局,需从单一治理转向系统重构。平台需升级技术检测能力,引入区块链等不可篡改技术记录评价生成全流程,同时建立商家信用评级体系,对刷单商家实施流量限制甚至清退;商家应摒弃“流量至上”的短视思维,将资源投入产品优化与服务提升,用真实口碑赢得市场;消费者则需提升辨别能力,对“完美无瑕”的评价保持警惕,通过平台举报机制参与共治。唯有平台、商家、用户形成“不敢刷、不能刷、不想刷”的合力,才能让评价体系回归“反映真实消费体验”的初心,推动有赞商城乃至整个电商生态从“流量竞争”走向“价值竞争”。刷评价治理的成败,不仅关乎单个平台的商业信誉,更影响着数字经济的诚信根基——当每一份评价都经得起推敲,电商才能真正成为消费者信赖的消费渠道。