当朋友聚会时频繁低头刷新朋友圈,收到新点赞时嘴角不自觉上扬,这种“刷圈点赞”的日常行为早已超越简单的社交互动,成为数字时代人际关系中一种隐秘的心理刚需。朋友热衷于刷圈点赞,本质上是社交货币积累、情感代偿与自我认同构建的三重驱动,在算法逻辑与群体无意识的交织下,点赞行为从“被动回应”演变为“主动经营”,成为维系社交关系的重要纽带。

社交货币:点赞作为数字时代的“硬通货”

在传统社交中,人情往来需要通过礼物、帮助等实体形式积累“社会资本”;而在数字社交场域,点赞则演化为一种轻量化、高流通的“社交货币”。朋友分享生活动态时,点赞相当于在社交网络中完成一次“价值确认”——你的点赞是对其内容的认可,也是对其社交存在的回应。例如,朋友晒出旅行照片,点赞不仅是“好看”的表态,更是“我关注你的生活”的隐性声明。这种低成本的互动方式,让社交关系得以在不增加实际沟通负担的情况下持续“保鲜”。

更深层看,点赞行为遵循“互惠原则”。当你为朋友的动态点赞时,对方大概率会回赞你的内容,形成“点赞闭环”。这种你来我往的互动,如同在数字世界中进行“小额贸易”,不断积累彼此的“情感账户余额”。当遇到实际困难时,高互动量的社交关系更容易转化为现实支持——这正是点赞作为社交货币的核心价值:它不直接解决问題,却为关系转化提供了“信用背书”。

情感代偿:点赞作为低成本的情感出口

现代都市生活中,线下社交的频率与深度被压缩,朋友圈逐渐成为人们“情感展演”的主要舞台。朋友分享的喜怒哀乐,往往需要通过点赞来传递“我在乎”的信号。相比于需要斟酌字句的评论,点赞以“一键操作”降低了情感表达的成本:为朋友的加班动态点赞,是“辛苦了”的简化版慰问;为孩子的萌照点赞,是“祝福”的浓缩式传递。这种“零成本共情”,让忙碌的个体得以在不占用过多时间的情况下维系情感连接。

尤其对于内向者或远距离朋友,点赞更是跨越物理障碍的“情感桥梁”。当无法实时陪伴时,点赞成为“隔空陪伴”的替代品——它虽然缺乏深度,却能传递“我看见了你的分享”的温暖。心理学研究表明,人类对“被看见”有着本能的需求,点赞恰好满足了这种低门槛的情感确认需求,让孤独感在数字互动中得到短暂缓解。

自我认同:点赞数作为“社会镜像”的价值投射

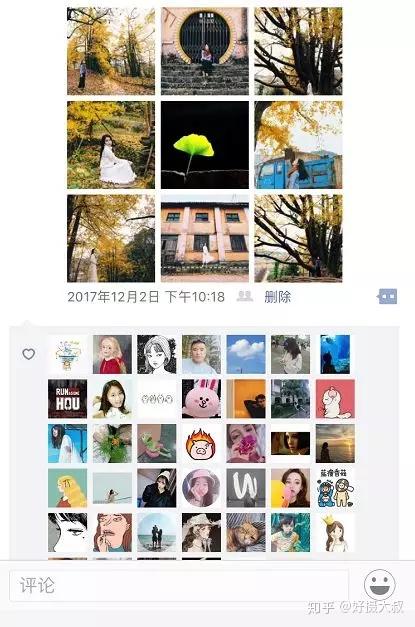

朋友热衷于刷圈点赞,背后还隐藏着对自我价值的隐性确认。在数字社交中,点赞数成为个人魅力的“量化指标”,如同商场里的销量排名,直接反馈内容的受欢迎程度。当朋友精心编辑的朋友圈获得数十个赞时,大脑会分泌多巴胺,产生“被认可”的愉悦感——这种正向反馈,不断强化“我的生活值得被看见”的自我认知。

更深层的,点赞行为与“自我展示”需求紧密相关。人们倾向于在朋友圈中呈现理想化的自我形象(如旅行、美食、成就),而点赞则像一面“社会镜子”,反射出他人对这一形象的认可度。当镜子中的反馈积极时,个体的自我认同感会得到提升;反之,则可能陷入“为什么没人点赞”的自我怀疑。这种“镜像效应”,让点赞从单纯的互动行为,升华为自我价值构建的重要工具。

算法逻辑与群体无意识:点赞行为的“隐形推手”

朋友热衷于刷圈点赞,还受到算法逻辑与群体心理的深层影响。社交媒体平台通过算法分析用户的点赞行为,精准推送其感兴趣的内容——当你频繁为美食类动态点赞,算法会持续推送此类内容,形成“信息茧房”。在茧房中,朋友看到的都是“可能获得点赞”的内容,点赞行为被不断强化,逐渐从“主动选择”变为“习惯性反应”。

同时,群体无意识也在推动点赞行为的蔓延。当朋友圈中多数人为某条动态点赞时,个体会产生“不点赞就会被孤立”的焦虑,这种“从众心理”让点赞成为社交中的“默认动作”。例如,朋友转发社会热点时,即使没有深入思考,许多人也会选择点赞,以表明自己“在关注”“有态度”。这种群体压力下的点赞,虽非完全出于本意,却进一步放大了刷圈点赞的“热潮”。

结语:在点赞与真实之间寻找平衡

朋友热衷于刷圈点赞,既是数字时代社交需求的自然延伸,也是心理机制与算法逻辑共同作用的结果。点赞本身并非洪水猛兽,它是维系关系的润滑剂,是情感表达的简化器,更是自我认同的参照系。但当点赞成为社交的唯一目的,当“获得多少赞”取代“表达真实感受”,数字互动就可能异化为“表演式社交”。

真正的朋友关系,终究需要超越点赞的“数字泡沫”。在享受刷圈点赞带来的便捷与温暖时,或许我们更应思考:如何在虚拟互动与真实连接之间找到平衡?毕竟,一个电话、一次见面,永远比一百个点赞更能传递情谊的重量。