校园颜值榜刷赞现象在高校中日益普遍,这种行为不仅是一种简单的社交互动,更折射出当代青少年在数字时代下的心理需求和社会变迁。校园颜值榜刷赞的盛行,本质上是社交媒体算法驱动下青少年寻求认同与归属感的扭曲表达,它揭示了外貌焦虑在校园文化中的渗透,同时也暴露了数字身份构建的脆弱性。从教育心理学角度看,这种行为背后隐藏着深刻的群体动力学和个体心理机制,值得深入剖析。

校园颜值榜作为一种新兴的校园评选形式,通常由学生自发组织或平台发起,通过收集点赞数来评选“校园男神”或“女神”。这类榜单在高校中迅速蔓延,成为学生群体热议的话题。其核心价值在于提供了一种社交货币,让学生在虚拟空间中获得即时反馈和认可。然而,当刷赞行为介入其中时,榜单的真实性被扭曲,点赞数不再反映真实人气,而是变成了一场数字游戏。校园颜值榜刷赞的盛行,正是这种游戏化的直接产物,它让评选过程失去了原有的意义,沦为一场虚荣心的竞赛。

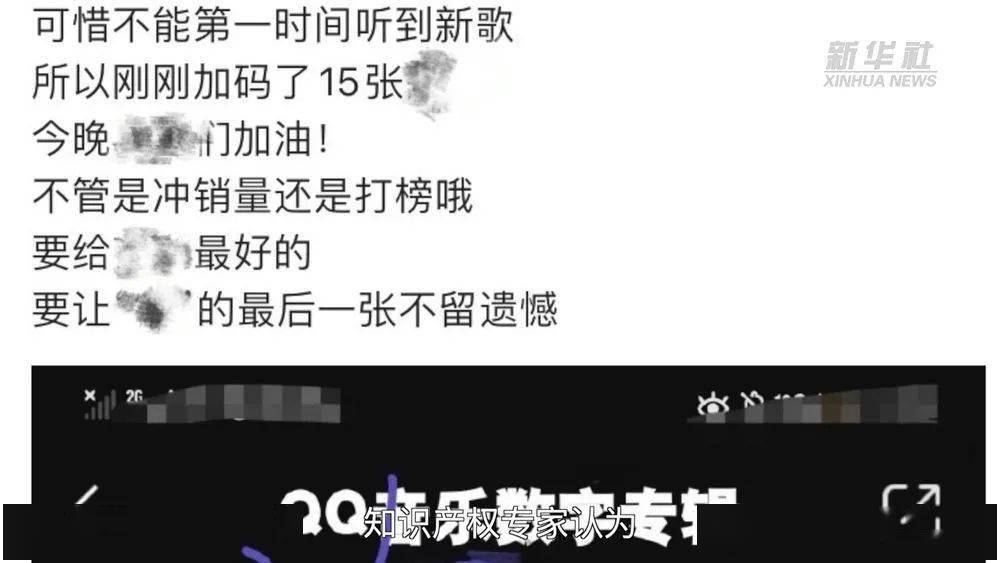

刷赞行为在校园社交中的应用,体现了青少年对社交资本的高度渴望。在校园环境中,颜值榜单往往与个人魅力、社交影响力挂钩,学生通过刷赞来提升排名,进而获得更多关注和机会。这种应用场景下,刷赞成为了一种策略性行为,学生利用社交媒体工具或第三方服务人为增加点赞数,以获取竞争优势。例如,一些学生会组建“点赞互助群”,互相刷赞,形成一种虚假繁荣。这种行为不仅扭曲了校园社交的真实性,还助长了从众心理,让个体在群体压力下被迫参与,进一步加剧了刷赞的盛行。

从趋势角度看,校园颜值榜刷赞的盛行与社交媒体平台的算法优化密切相关。现代社交平台如抖音、小红书等,通过算法推荐机制,放大了高点赞内容的影响力,形成“点赞越多,曝光越多”的正反馈循环。在校园语境中,这种算法驱动让学生意识到,颜值榜单的排名直接关系到个人在校园社交圈中的地位。因此,刷赞行为成为一种应对策略,学生主动迎合算法逻辑,以获取更多流量。这种趋势反映了数字时代下青少年对即时满足的依赖,以及传统校园评价体系在虚拟冲击下的失灵。此外,随着短视频和直播平台的兴起,颜值经济在校园中蓬勃发展,进一步刺激了刷赞行为的扩散。

挑战方面,校园颜值榜刷赞的盛行带来了多重隐忧。首先,它加剧了青少年的外貌焦虑和心理压力。当学生过度关注颜值和点赞数时,容易产生自我价值感的外部依赖,一旦排名下滑或刷赞失败,可能引发抑郁或自卑情绪。其次,刷赞行为涉及隐私风险,学生可能需要提供个人信息或支付费用购买点赞服务,这增加了数据泄露和诈骗的风险。再者,这种行为破坏了校园文化的健康氛围,将注意力从学术和内在成长转移到 superficial 的外貌竞赛上。教育工作者和家长需警惕这些挑战,通过心理健康教育和价值观引导,帮助学生建立更健康的自我认知。

深入分析,校园颜值榜刷赞的盛行还与社会文化变迁密切相关。在消费主义和社交媒体文化的双重影响下,外貌被赋予了过高的社会价值,学生群体中流行“颜值即正义”的口号,导致刷赞行为成为一种集体无意识的表达。从心理学视角看,这反映了青少年在身份认同探索期的脆弱性,他们通过点赞和刷赞来确认自己在群体中的位置,缓解孤独感。这种行为并非简单的虚荣,而是数字时代下社交认同的异化,它揭示了传统校园社交在数字化浪潮中的适应困境。同时,校园颜值榜刷赞的盛行也暴露了教育系统在数字素养培养上的不足,学校需要加强媒介教育,让学生批判性看待社交媒体内容。

面对这一现象,提出建议至关重要。教育机构应将数字素养纳入课程体系,教导学生如何理性使用社交媒体,区分虚拟与现实的价值。同时,校园可以组织多元化的评选活动,如才艺大赛或志愿服务,转移对外貌的过度关注。家长则需与孩子开放沟通,理解他们的社交需求,引导其关注内在品质。从社会层面,平台方应优化算法,减少对点赞数的过度强调,推广更健康的互动机制。通过这些措施,校园颜值榜刷赞的盛行或许能被转化为促进青少年全面发展的契机,而非一场无谓的数字竞赛。

校园颜值榜刷赞的盛行,最终反映了当代校园文化的深层矛盾:在追求个体表达的同时,如何平衡虚拟与现实、外在与内在的价值。这种行为虽看似无害,实则侵蚀着青少年的心理健康和社会适应能力。唯有通过教育引导和社会反思,才能让校园回归其本质——一个培养人格与智慧的场所,而非点赞游戏的竞技场。