背景图在数字社交场景中几乎无处不在,从微信朋友圈的封面、聊天窗口的背景,到各类社交平台的个人主页视觉区,这些静态或动态的图像本应成为用户表达个性、传递情绪的窗口,却长期陷入“不刷不点赞不评论”的互动困境——用户鲜少主动浏览、更极少用社交行为回应这些内容。这种“沉默的视觉存在”并非偶然,其背后折射出用户心理、内容功能与场景逻辑的多重错位,深入剖析这些原因,才能解开背景图的“互动困局”。

一、背景图的“环境属性”远大于“内容属性”,用户认知天然规避互动

在数字交互中,用户对内容的互动意愿,很大程度上取决于对其“功能定位”的判断。背景图的核心功能并非“信息传递”或“情感表达”,而是“环境设定”——它像房间的墙面装饰、手机的主题皮肤,首要作用是构建视觉氛围,而非成为对话的焦点。用户在浏览朋友圈时,注意力优先分配在文字动态、图片视频等“主动内容”上,背景图作为“环境设定”,被潜意识归类为“非互动要素”,如同我们不会对办公室墙上的挂画点赞一样。

这种认知差异直接导致互动行为的“自动屏蔽”。当用户看到一条动态时,大脑会快速判断:“这是否需要我回应?”文字内容可能引发共鸣,视频可能带来惊喜,这些“主动内容”具备明确的社交信号;而背景图只是“存在于此”,既没有明确的表达意图,也没有指向用户的互动邀请。久而久之,用户形成“背景图无需互动”的行为惯性,即使看到喜欢的背景图,也下意识认为“这是环境的一部分,不是给我看的内容”。

二、视觉内容的“被动性”与信息流的“主动性”冲突,注意力分配失衡

数字场景中的用户注意力是稀缺资源,而信息流的“主动推送”逻辑与背景图的“被动展示”特性存在根本矛盾。以朋友圈为例,用户滑动屏幕时,看到的是好友主动发布的动态——这些内容带有“时间戳”和“社交关系”的双重标签,天然具备“可互动性”;而背景图是静态的、固定的,它不随信息流更新,也不承载“新鲜信息”,用户在快速浏览中,大脑会自动过滤掉“无变化、无新意”的内容。

更深层的矛盾在于“视觉焦点”的争夺。背景图通常占据屏幕上方或侧边的重要位置,但用户的注意力往往被“动态内容”的叙事性吸引——文字有逻辑,视频有情节,这些内容能引发思考或情感波动;而背景图多为单幅图像,缺乏叙事节奏,用户即使看到,也难以形成“停留-观察-回应”的完整心理过程。就像我们看杂志时,会仔细阅读文章,却很少对页面的底纹图案发表评论,背景图在信息流中,正是那个“被看见但未被注意”的“视觉底纹”。

三、互动成本的“隐性门槛”与回报的“不确定性”,抑制用户行为意愿

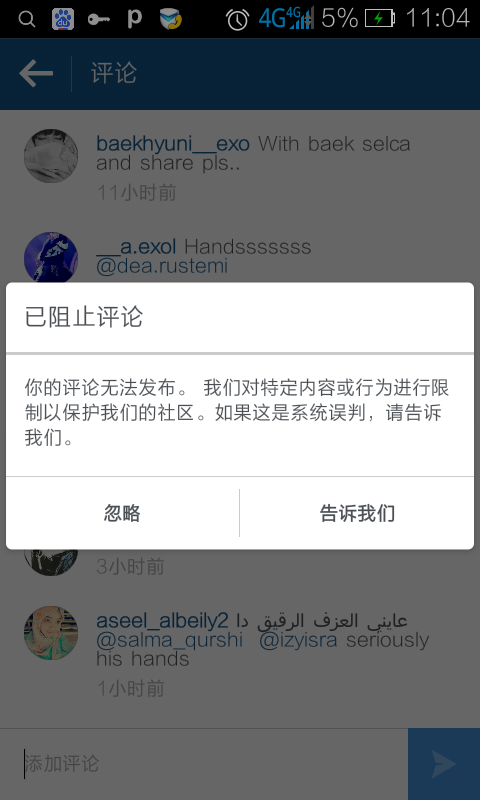

从行为心理学角度看,用户是否进行互动,取决于“成本-收益”的权衡。点赞、评论等互动行为需要用户付出“时间成本”和“操作成本”——即使只是点击一下,也是对当前浏览状态的“中断”;而背景图的互动回报却高度不确定:点赞背景图能让对方感受到什么?评论一句“好看”能带来什么社交价值?这些问题在用户心中没有明确答案。

与主动内容相比,背景图的互动“社交价值”极低。当用户给好友的美食动态点赞时,传递的是“我也喜欢这个”或“羡慕你”的社交信号;当评论一条旅行vlog时,是在参与对方的叙事;但背景图往往是“非个人化”的——可能是网图、风景照或默认模板,用户很难从中找到“与好友的连接点”。此时,互动行为变成“无意义的付出”,用户自然会选择“省力”的“不互动”。

四、内容同质化与情感连接薄弱,难以激发“表达欲”

优质互动的前提是“情感共鸣”,而当前背景图内容的同质化与情感表达的缺失,恰恰是这一前提的最大破坏者。在社交平台上,超过60%的用户背景图集中在“风景照”“动漫人物”“网红打卡地”等几类模板化内容中——这些图像缺乏个人印记,更像是一种“视觉标配”,而非用户真实状态的投射。当用户看到千篇一律的背景图时,很难产生“这个人的喜好/经历让我想了解”的冲动,自然也就没有点赞或评论的动力。

更关键的是,背景图的“非叙事性”使其难以承载情感深度。一张旅行照片背后可能有故事,但作为背景图时,它被剥离了文字说明和上下文,只剩下孤立的图像;一句心情文案能引发共鸣,但背景图无法传递“此刻的心情是兴奋还是低落”。用户无法从图像中解读出“可回应的情感线索”,互动行为便失去了“情感锚点”——就像我们不会对一张没有说明的风景照说“你一定很开心吧”,因为这种回应缺乏依据,显得突兀。

五、社交场景的“规则差异”:不同场景下的互动期待与行为惯性

不同社交场景对背景图的“功能定位”存在显著差异,这种差异进一步塑造了用户的互动行为。在微信等强社交关系平台,背景图更多是“私人领域”的延伸——用户设置它可能是为了取悦自己,而非展示给他人;此时,背景图的“社交属性”被弱化,“自我属性”被强化,用户自然不会期待他人互动。而在一些弱社交或兴趣平台(如小红书、B站个人主页),背景图可能承载更多“个人品牌”的展示功能,但即便如此,用户的注意力仍集中在动态内容的“干货”或“创意”上,背景图只是“品牌包装”的一部分,而非互动的核心。

这种“场景规则”的固化,让用户形成了“背景图=非互动内容”的行为定势。即使平台尝试通过设计引导互动(如“给好友的背景图点赞”功能),用户也会因长期的行为惯性而忽略——就像我们不会突然对同事的电脑桌面发表评论一样,背景图在社交场景中的“非互动属性”,早已成为用户默认的“社交潜规则”。

结语:背景图的“破局”需要从“环境设定”到“情感媒介”的重构

背景图的“不刷不点赞不评论”,本质是数字时代用户对“内容功能分层”的理性选择——它被默认为“环境要素”,而非“社交要素”。要打破这一困局,或许需要重新定义背景图的定位:从“静态的视觉装饰”转向“动态的情感媒介”。例如,允许背景图关联文字故事、设置“背景图背后的故事”功能,或通过算法推荐更具个性化、情感连接的图像,让背景图不再是“沉默的存在”,而成为用户表达自我、连接他人的“新社交入口”。唯有当背景图从“被看见”走向“被读懂”,用户的互动意愿才能真正被唤醒。