在数字社交渗透日常的当下,“刷赞下载”已从最初的小众行为演变为席卷各年龄层的普遍现象——短视频平台为获取点赞批量下载模板视频,社交用户为“晒数据”下载图文素材,甚至职场新人通过下载“高赞PPT模板”积累社交资本。这种看似简单的“点赞-下载”联动,实则是社交需求、平台算法与人性弱点共同编织的数字社交图景,其背后藏着更深层的行为逻辑与社会隐喻。

社交认同感是刷赞下载行为的底层心理引擎。人类作为社会性动物,对群体归属感的需求根植于本能,而点赞作为数字时代的“社交货币”,成为衡量个体价值的量化指标。当用户下载一条高赞内容并转发到自己的社交圈,本质上是在借用他人的认可来强化自身形象——职场人下载“年度高赞工作总结”,是向同事传递“我符合主流标准”的信号;年轻人刷赞下载“热门穿搭图”,是在朋友圈构建“我紧跟潮流”的人设。心理学中的“社会证明效应”在此凸显:当看到某条内容获得大量点赞,大脑会自动判定“这是被群体认可的优质内容”,下载并分享则成为低成本获取认同的捷径。更关键的是,点赞带来的即时反馈会激活大脑的奖励中枢,这种“多巴胺驱动”让用户在“刷赞-下载-获赞”的循环中形成行为依赖,如同数字时代的“嗑瓜子”,一旦开始便难以停下。

平台方的流量闭环设计,则让刷赞下载从个人行为演变为系统性生态。在注意力经济的逻辑下,用户停留时长、下载量、分享率是平台估值的核心指标,而“点赞”恰好是撬动这些指标的杠杆。短视频平台通过“高赞内容优先推荐”的算法机制,创作者为获得曝光主动引导粉丝“点赞下载”,形成“内容优质→点赞多→下载多→算法推荐更多→创作者更愿意产出优质内容”的正向循环;知识付费平台则将“高赞笔记”设为可下载资源,用户为获取干货必须先点赞,既提升了内容互动率,又自然完成了用户增长。更隐蔽的是,平台通过“下载权限分层”刺激付费转化——普通用户每日下载3次,开通会员可无限下载,这种“点赞免费+下载付费”的分层设计,让“刷赞下载”成为平台变现的隐形入口。数据显示,某社交平台“高赞内容下载量”是普通内容的7倍,而开通会员的用户中,68%表示是为了“无限制下载高赞资源”,足见平台策略对行为的塑造力。

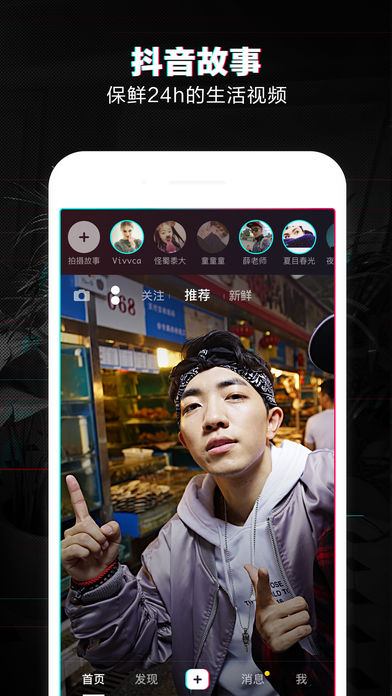

技术迭代则让刷赞下载的参与门槛降至冰点,成为全民可及的日常操作。5G网络的高速率让大文件下载耗时缩短至秒级,“一键下载”功能取代了早期的复杂流程;AI算法的精准推荐,让用户在首页就能看到“你可能想点赞下载的内容”,甚至通过历史数据预测其需求——职场人打开APP,首页推荐的是“高赞PPT模板”;学生群体刷到的则是“学霸笔记下载链接”。更关键的是,社交平台的“分享即带赞”功能,让下载内容在转发时自动带上原内容的点赞数据,用户无需额外操作即可“借势高赞”,这种“技术便利性”极大降低了行为成本。此外,跨平台数据互通也助推了这一行为:微信收藏的高赞文章可直接同步到QQ文件,抖音下载的高赞视频能一键剪映再创作,技术的“连接效应”让刷赞下载从单一平台行为演变为跨平台的数字社交习惯。

青年群体的“数字表演”需求,则为刷赞下载注入了文化内涵。在Z世代主导的数字文化中,“点赞数”不仅是数据,更是个人价值的“可视化标签”,下载内容则成为构建“数字身份”的素材库。“高赞朋友圈九宫格”不再是简单的图片分享,而是精心策划的“数字人设展览”——每张图片都需是“值得下载的高赞内容”,每个文案都要呼应点赞背后的社交认同。这种“数字表演”甚至延伸到线下:年轻人下载高赞旅行攻略后,会严格按照攻略打卡拍照,再上传至社交平台获取点赞,形成“线上下载-线下实践-线上反馈”的闭环。更值得关注的是,刷赞下载正在重塑“优质内容”的定义——传统内容创作以“创作者为中心”,而点赞下载机制下,“能否引发用户下载欲望”成为衡量内容价值的新标准,那些“易下载、易传播、易获赞”的“轻量化内容”(如表情包、短文案、模板素材)逐渐成为主流,反映出数字时代内容生产从“深度”向“广度”的偏移。

然而,刷赞下载的流行也暗藏隐忧。当点赞成为唯一价值标尺,用户可能陷入“数据焦虑”——为获得更多点赞盲目下载“爆款模板”,导致内容同质化;平台算法为追求下载量,可能优先推荐“情绪化、标题党”内容,挤压优质原创生存空间。更严重的是,部分用户通过“刷赞软件”伪造数据,形成“虚假下载-虚假点赞-虚假流量”的恶性循环,破坏了数字社交的信任基础。但辩证来看,刷赞下载并非洪水猛兽,其本质是数字时代人类社交需求的自然延伸,关键在于如何引导其健康发展。

刷赞下载的流行,是数字社交进化的一个缩影——它既反映了个体对认同的本能渴望,也暴露了平台流量逻辑的逐利性,更折射出技术对人类行为的深刻塑造。对个体而言,需警惕“点赞至上”的异化,让下载行为服务于真实需求而非数据虚荣;对平台而言,应优化算法权重,将“内容价值”而非“下载量”作为核心指标,构建更健康的数字生态。毕竟,数字社交的本质是连接而非量化,当“刷赞下载”回归到“分享有价值内容”的初心,才能真正成为推动人与人之间理解的桥梁,而非制造焦虑的数字枷锁。