在社交媒体的生态中,“点赞”是最基础的互动货币,它既是内容创作者的信心来源,也是用户社交关系的温度计。然而,一个看似矛盾的现象却频繁出现:当“长安b香”发布内容后,部分好友明明刷到了,却选择了“沉默”——不点赞、不评论、不转发。这种“刷到不点赞”的行为,看似是简单的忽略,实则背后藏着社交心理、平台机制与内容价值的复杂博弈。为什么长安b香的好友刷到不点赞?这需要从社交互动的底层逻辑、用户行为的隐性动机以及内容传播的现实困境三个维度拆解。

一、社交边界感:“点赞”背后的隐性社交成本

在社交关系中,“点赞”从来不是中性的操作,它是一种公开的社交信号。当长安b香的好友刷到她的内容时,是否点赞,本质上是在评估“互动成本”与“关系价值”的平衡。对于普通好友而言,点赞可能意味着“需要持续关注对方动态”的隐性义务——今天点了赞,明天对方评论就可能需要回应;如果内容涉及争议性话题(比如价值观、生活方式),点赞更可能被解读为“立场站队”,这种社交风险让部分用户选择“用沉默划清边界”。

更关键的是,现代人的社交关系早已从“强连接”主导转向“弱连接”为主。长安b香的好友中,或许有多年未见的同学、有过几面之缘的同事,或是算法推荐的“好友推荐对象”。这类关系本就脆弱,点赞反而可能打破微妙的平衡——过度热情显得刻意,完全冷漠又显得疏离。因此,“刷到不点赞”成了最安全的“社交保险”:既不会暴露真实态度,也不会破坏现有关系。这种“防御性社交”策略,在年轻人中尤为普遍,他们更倾向于用“不作为”来维持关系的低熵状态。

二、算法推荐与用户主动性的错位:“刷到”不等于“想看”

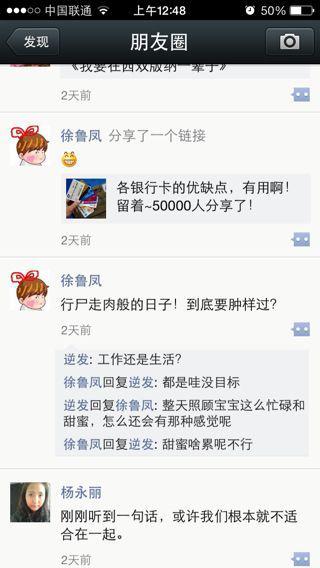

很多人误以为“好友刷到”等同于“好友主动关注”,但算法逻辑下的“刷到”往往是被动推送。以抖音、微信朋友圈为例,平台的核心逻辑是“用户兴趣匹配”,而非“社交关系优先”。当长安b香的内容被好友刷到,可能只是因为算法误判了用户的兴趣标签——比如好友近期点赞过类似领域的内容,或平台为了提升内容曝光量,将长安b香的动态推送给“潜在可能感兴趣”的用户。

这种“被动刷到”直接削弱了好友的互动动机。如果用户本身对长安b香的内容没有主动需求,算法的“强行推送”反而会引发抵触心理。就像你在商场被导员硬塞传单,即使传单内容本身没问题,第一反应也是随手丢弃。社交平台同样如此:好友刷到长安b香的内容,可能只是算法的“偶然安排”,而非“主动选择”。此时,点赞缺乏情感基础,自然成了“没必要”的操作。更值得注意的是,当算法过度推荐时,用户还会产生“信息疲劳”——即使内容有价值,也会因为“被动接收”而降低互动欲望。

三、内容价值与用户期待的落差:“长安b香”的内容是否“值得点赞”?

抛开社交与算法因素,内容本身的“价值密度”是决定好友是否点赞的核心。长安b香的内容若想获得好友点赞,需要满足至少一个条件:要么提供情绪价值(比如让人会心一笑、产生共鸣),要么提供实用价值(比如干货知识、生活技巧),要么提供社交货币(比如能转发到朋友圈彰显品味)。

然而,现实是很多创作者陷入“自嗨式输出”的误区。长安b香可能过于关注“我想发什么”,而非“好友想看什么”。比如,频繁发布同质化的生活琐碎(“今天吃了顿饭”“天气真好”),这类内容缺乏信息增量,好友刷到时只会觉得“浪费时间”;或是输出过于专业的小众内容(比如冷门爱好、行业黑话),若好友不熟悉,则难以产生共鸣,点赞反而显得“不懂装懂”。此外,内容的“呈现形式”也很关键——如果视频剪辑粗糙、图文排版混乱,即使内容有价值,也会因为“阅读成本高”而被好友忽略。归根结底,好友的“点赞沉默”,本质上是对内容价值的“用脚投票”。

四、社交货币的贬值:从“珍贵认可”到“习惯性忽略”

在社交媒体早期,点赞是一种“珍贵认可”——每一次点赞都代表着“我注意到你了,我认同你”。但随着用户基数激增和内容爆炸,点赞逐渐从“稀缺资源”变成“廉价货币”。数据显示,2023年国内主流社交平台的人均日点赞量已达50次以上,相当于每17分钟就要“点”一次。这种高频次的点赞操作,让“点赞”本身失去了仪式感——好友刷到长安b香的内容时,大脑会自动进入“点赞模式”,但手指却因为“习惯性忽略”而悬停。

更深层的原因是“社交通货膨胀”。当每个人都在疯狂点赞,点赞的边际效应递减:一个内容获得100个赞,可能还不如10年前10个赞带来的成就感强。好友们逐渐意识到,过度点赞会稀释自己的社交形象——如果什么内容都点赞,反而显得“没有态度”。因此,他们开始“选择性点赞”,只对真正触动的内容出手。长安b香若想获得好友点赞,必须让内容具备“不可替代性”,否则就只能淹没在“点赞通胀”的浪潮中。

五、关系动态的“隐形滤镜”:好友社交策略的理性选择

最后,“刷到不点赞”还反映了社交关系中的“动态博弈”。长安b香的好友可能正处于“社交形象管理”的关键期——比如刚入职新公司,希望塑造“专业稳重”的形象,此时若点赞长安b香发布的“搞笑段子”或“吐槽内容”,就可能与新同事的期待产生偏差;或是好友近期与长安b香存在微妙的“关系降温”(比如有过小争执、渐行渐远),点赞会被解读为“示好”,沉默则是“保持距离”。

这种“关系滤镜”让点赞行为变得高度情境化。好友们会在潜意识中评估:“点赞会带来什么社交收益?不点赞又会产生什么成本?”如果收益低于成本,就会选择“不点赞”。这种理性选择,本质上是对社交资源的优化配置——将有限的互动次数,留给真正重要的关系和有价值的内容。长安b香若不理解这一点,单纯纠结于“好友为什么不点赞”,反而可能陷入“社交内耗”。

长安b香的好友刷到不点赞,不是简单的“冷漠”或“忽略”,而是社交生态、用户心理与内容价值共同作用的结果。它提醒所有内容创作者:在算法主导的时代,“被刷到”只是起点,“被认可”才是关键。与其纠结于好友的“点赞沉默”,不如回归内容本质——提供真实价值、尊重社交边界、理解用户需求。毕竟,真正优质的内容,从来不需要用点赞来证明自己;而真正稳固的社交关系,也从来不需要用点赞来维系。当长安b香学会在“内容创作”与“社交现实”之间找到平衡,那些“沉默的好友”,或许会在某个不经意的瞬间,用一次真诚的点赞,给出最珍贵的回应。