卡盟刷的赞无法到账,已成为当下不少急于提升账号权重的用户面临的普遍困境。这一现象背后,并非单一因素所致,而是涉及平台风控逻辑、卡盟服务模式、用户操作认知等多重维度的深层博弈。要理解为何“刷的赞”最终沦为“无效数据”,需从卡盟刷赞的运作本质切入,剖析其在当前互联网生态下的必然性失效。

卡盟刷赞:看似便捷的“数据幻觉”

卡盟,作为早期虚拟交易平台的典型代表,最初以游戏币、软件会员等虚拟商品交易为主,后逐步延伸至社交媒体数据服务,其中“刷赞”成为其核心业务之一。用户通过卡盟平台下单,支付少量费用,即可获得指定账号的“点赞”数据——理论上,这些赞应来自真实或模拟的活跃账号,快速提升内容的互动表现。然而,现实中“赞无法到账”的情况屡见不鲜,甚至出现“到账后秒被清空”的极端案例。究其根源,卡盟刷赞的本质是“虚假数据供给”,而各大内容平台的风控系统,正是针对这种“非自然增长”的精准狙击。

平台风控:识别“刷赞”的“火眼金睛”

内容平台(如抖音、小红书、微博等)的核心诉求是“真实用户互动”,其算法逻辑与风控系统早已进化至能精准识别“异常数据”的程度。刷赞无法到账的首要原因,在于平台对“非自然行为”的拦截机制。具体而言,平台会通过多维数据模型判断点赞行为的真实性:

- 行为模式异常:正常用户的点赞往往具有“分散性”(不同时间段、不同内容类型)和“关联性”(基于内容兴趣或社交关系),而卡盟刷赞多为“批量操作”——短时间内由同一设备/IP对多个账号集中点赞,或对同一账号的多个内容重复点赞,这种“机械式”行为极易触发风控阈值。

- 账号属性异常:卡盟为降低成本,常使用“僵尸号”“养号”或境外虚假账号进行刷赞。这类账号通常无历史互动记录、头像资料简陋、设备指纹单一,甚至被平台标记为“风险账号”。由这类账号产生的点赞,在数据传输过程中即被拦截,根本无法进入用户的互动数据池。

- 数据链路断裂:平台对点赞数据的“溯源”能力极强,会核查点赞账号与目标账号的“关联性”——是否存在互关、共同好友、内容互动等真实社交信号。卡盟刷赞的账号多为“无关联陌生人”,数据链路缺乏真实支撑,即便短暂显示,也会在后续的“数据清洗”中被系统判定为无效而清除。

卡盟服务:低价背后的“质量陷阱”

用户选择卡盟刷赞,往往被“低价”“快速”吸引,却忽视了其服务模式的先天缺陷。卡盟作为中介平台,本身不直接控制“刷手资源”,而是通过层层分包将订单分配给下级代理或刷手团队。这种模式导致服务质量难以保障,进而引发“赞无法到账”的实操性问题:

- 刷手操作敷衍:部分刷手为追求效率,采用“模拟器批量操作”“脚本自动化”等手段,甚至未真正进入目标内容页面即完成“点赞”,导致数据无效;或因账号频繁触发平台风控,被临时限制功能,无法完成点赞任务。

- 平台规则变动:内容平台的风控策略并非一成不变,而是持续迭代升级。卡盟平台难以及时同步所有规则变化,仍沿用旧手法刷赞,必然导致数据被拦截。例如,某平台若新增“设备指纹识别”机制,卡盟若未及时更新设备池,刷赞账号即会被标记,赞自然无法到账。

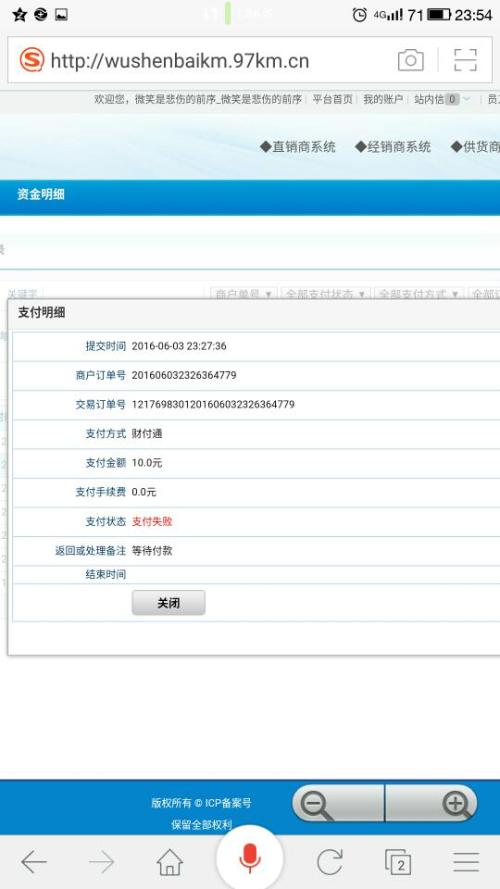

- 售后机制缺失:多数卡盟平台以“虚拟商品,不退不换”为由,拒绝为“无法到账”承担责任。用户支付费用后,若数据未达标,往往面临维权无门的困境——这不仅源于卡盟的服务缺陷,更因刷赞本身处于“灰色地带”,用户难以通过正规渠道主张权益。

用户认知:被忽视的“真实价值”陷阱

更深层次看,“刷赞无法到账”的困境,折射出部分用户对“账号运营”的认知偏差。许多人将“点赞数”等同于“账号价值”,却忽视了平台算法对“真实互动质量”的权重倾斜。刷赞带来的虚假数据,即便短暂到账,也无法转化为长期流量:

- 权重提升无效:现代平台算法更关注“完播率”“评论转化率”“粉丝留存率”等深度互动指标。单纯堆砌点赞数,无法证明内容质量,甚至可能因数据异常导致账号权重下降,陷入“越刷越没流量”的恶性循环。

- 账号安全风险:频繁使用卡盟刷赞,可能导致账号被平台标记为“营销号”或“违规账号”,轻则限流,重则封禁。此时,“赞无法到账”反而是平台“手下留情”的警示——若放任虚假数据流入,最终代价可能是整个账号的报废。

结语:放弃“捷径”,回归内容本质

卡盟刷的赞无法到账,并非偶然的技术故障,而是互联网生态“去伪存真”的必然结果。随着平台风控的精细化、用户需求的理性化,依赖虚假数据提升账号价值的路径已越走越窄。对于真正希望打造长效账号的用户而言,与其在“刷赞-失效-再刷”的循环中消耗成本,不如将精力投入内容创作:通过优质内容吸引用户自然点赞、评论、转发,这才是账号运营的“正道”。毕竟,数据的“量”易得,而“真实互动”的质,才是账号穿越周期、持续生长的核心竞争力。