刷点赞行为已成为文章评论区难以忽视的“暗疮”,从热点新闻的深度解读到生活小技巧的分享,总能在评论区发现大量异常点赞痕迹——同一账号短时间内连续点赞多条评论,或某条普通评论突然获得远超内容质量的点赞量。这种行为并非简单的“手滑”或“热情支持”,而是多重逻辑交织的产物,其背后既有平台算法的隐性引导,也有商业利益的扭曲驱动,更藏着用户群体的心理博弈。要理解为何文章评论会出现刷点赞行为,需深入拆解其生成的土壤,而非简单归因于“道德缺失”。

平台算法的“点赞崇拜”是刷点赞行为的底层推手。当前主流内容平台普遍将用户互动数据作为内容分发的核心指标,而点赞作为成本最低、操作最便捷的互动行为,自然成为算法判断内容质量的重要依据。当算法将“点赞量”与“内容价值”直接挂钩时,创作者便陷入“数据焦虑”:一篇深度分析文章若只有寥寥数赞,可能被判定为“低质内容”而降低曝光;反之,高赞内容更容易进入推荐池,形成正向循环。这种机制催生了“算法迎合型刷赞”——创作者或运营方通过购买点赞服务,人为抬高评论区互动数据,向算法传递“优质内容”的虚假信号。更值得警惕的是,部分平台算法对“评论点赞”的权重设置高于“文章阅读”,导致用户更倾向于通过刷评论点赞而非认真阅读文章来“帮助”内容传播,进一步异化了互动行为的本质。

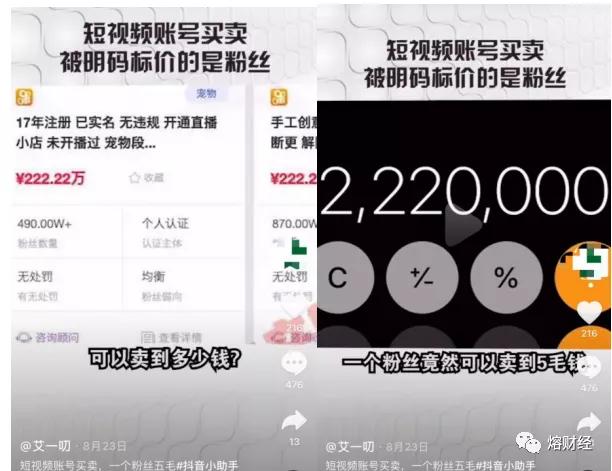

商业利益的量化驱动让点赞成为“硬通货”。在内容产业商业化进程中,点赞量已从单纯的互动符号演变为可直接兑换经济利益的“数字货币”。对于自媒体创作者而言,高赞评论是账号“活跃度”和“用户粘性”的直观证明,直接影响广告报价、平台分成乃至账号估值;对于品牌方而言,产品相关文章下的高赞评论能营造“口碑爆棚”的假象,引导消费者产生从众心理;更有甚者,部分MCN机构将“刷点赞”作为标准化服务,按条计费、按量打包,形成灰色产业链。当点赞量与商业收益直接挂钩,刷点赞行为便从“道德争议”沦为“理性选择”——在“不刷赞就落后”的竞争压力下,即便明知数据造假有害,创作者仍可能被动加入刷赞大军。这种商业逻辑的扭曲,使得评论区逐渐失去“真实反馈”的功能,反而成为一场“数据军备竞赛”的角斗场。

用户心理的“认同饥渴”与“群体盲从”为刷点赞行为提供了温床。从社会心理学视角看,点赞行为本质上是用户对内容的“价值确认”,而刷点赞则是对这种确认的过度放大。一方面,普通用户存在“认同饥渴”——当个人观点通过点赞获得他人附和时,会产生“被群体接纳”的满足感;若发现自己的评论点赞数远低于他人,可能因“怕不合群”而选择跟风刷赞。另一方面,群体盲从效应在评论区被无限放大:当某条评论突然获得大量点赞,用户会下意识认为“这条评论很重要”,进而点赞,形成“点赞越多→越多人点赞”的正反馈。这种心理机制被恶意利用后,便出现“控评式刷赞”——通过集中点赞特定评论,引导用户误以为该观点是“主流意见”,从而达到操纵舆论的目的。尤其在争议性话题下,刷点赞行为更容易成为“声音压制”的工具,破坏评论区本应多元的讨论生态。

技术门槛的降低与监管滞后让刷点赞行为“野蛮生长”。随着自动化技术的发展,刷点赞已从人工“手动点赞”进化为“机器批量操作”:通过模拟用户行为、批量注册虚拟账号,甚至利用AI识别评论内容后精准点赞,技术手段让刷点赞的成本降至冰点——一条评论的“千赞套餐”价格可能不足十元,且难以被平台识别。与此同时,监管机制却明显滞后:多数平台对刷点赞行为的界定模糊,处罚措施多为“删除数据”“短期限流”,震慑力不足;更关键的是,平台缺乏对“异常点赞模式”的有效监测——比如同一IP短时间内大量点赞、账号无阅读记录却频繁互动等,这些技术漏洞让刷点赞行为几乎“零风险”。技术与监管的失衡,使得刷点赞行为从“个别现象”演变为“行业潜规则”,甚至被部分用户视为“内容运营的必备技能”。

刷点赞行为的泛滥,本质上是数字时代“数据至上”逻辑的必然产物。当平台用算法将点赞量包装成“内容价值”的唯一标尺,当商业利益将点赞异化为“流量货币”,当用户心理在认同与盲从中迷失方向,技术便成了扭曲行为的帮凶。破解这一困局,需从算法纠偏、商业逻辑重塑、用户教育三方面协同发力:平台应降低点赞量在算法中的权重,引入“互动质量”多维评估;行业需建立“数据真实性”公约,将刷赞纳入失信惩戒;用户则需清醒认识到——点赞数的泡沫终会破灭,唯有真实、理性的讨论,才能让评论区回归思想碰撞的本质。否则,当每篇文章的评论区都沦为“数据秀场”,我们失去的不仅是互动的真实性,更是内容生态的根基。