主页刷赞的真正含义是什么?在社交平台成为个体数字身份延伸的今天,这个问题的答案早已超越了“数字游戏”的表层认知。主页刷赞的本质,是社交货币的量化表达,是个体价值在数字时代的显性化呈现,更是流量逻辑与用户心理交织下的一种复杂社会行为。它既承载着人们对“被看见”的渴望,也折射出平台经济对社交关系的异化与重构,其背后隐藏的价值逻辑与时代症候,值得深入剖析。

主页刷赞的显性价值,首先体现在其对社交资本的直接转化。在算法主导的流量分配机制中,点赞数是平台判断内容质量与账号权重的核心指标之一——高赞内容往往能获得更多曝光,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正循环,这种机制驱使用户将主页点赞数视为“社交货币”的积累。对于普通用户,高赞主页意味着更广泛的社交认同,是个人魅力与内容价值的“数字背书”;对于商业账号,点赞数直接关联着商业合作的议价能力,品牌方通过“点赞量”快速评估账号的传播潜力,主页刷赞因此成为流量变现的“敲门砖”。这种量化指标的刚性需求,催生了“刷赞”行为的直接动机:当平台将点赞数与可见性绑定,用户便有了通过“数据优化”获取社交资本的原始动力。

然而,主页刷赞的真正含义远不止于冰冷的数字,其深层逻辑指向人类对“社会认同”的本能需求。社会心理学研究表明,个体的自我认知高度依赖于他人的评价,而点赞作为“低成本高反馈”的社交互动,恰好满足了这种需求。每一次点赞都是一次“被看见”的确认,主页上不断累积的赞数,构建起一种“被群体接纳”的虚拟安全感。尤其在现实社交中难以获得认同的人群,更容易通过主页刷赞获得心理补偿——这种补偿机制解释了为何青少年、边缘群体等成为刷赞行为的活跃参与者:他们通过量化数据填补现实社交中的认同空白,将主页点赞数转化为“我是受欢迎的”自我暗示。这种心理需求并非简单的“虚荣心”,而是数字时代人类社交需求在虚拟空间的延伸与变形。

主页刷赞还反映了社交平台对“价值量化”的极致追求,以及由此引发的个体价值单一化危机。当点赞数成为衡量内容价值的唯一标尺,用户的创作逻辑便从“我想表达什么”异化为“什么能获得更多点赞”。为了迎合点赞算法,内容生产者倾向于选择“爆款公式”:情感共鸣、猎奇刺激、视觉冲击等,而忽视深度与个性。主页刷赞行为的泛滥,进一步加剧了这种“数据崇拜”——用户不再关注内容的真实价值,而是专注于如何通过标题、封面、发布时间等“可操作变量”提升点赞率。这种量化导向的社交生态,导致个体价值被简化为数字标签:一个拥有10万赞的主页,背后可能是一个被算法“格式化”的创作者,其真实个性与思想深度早已被点赞数据的洪流淹没。

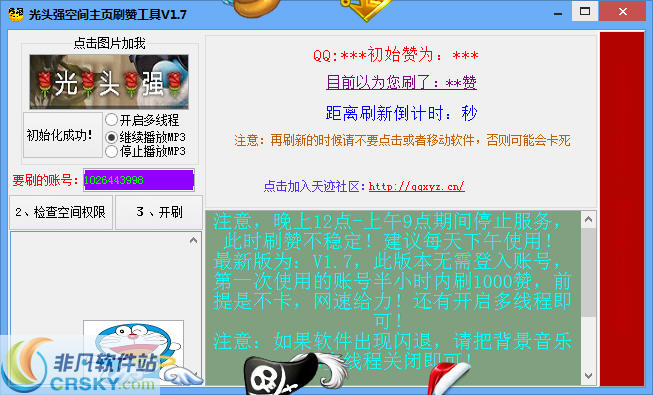

更值得关注的是,主页刷赞已形成一条完整的灰色产业链,其背后是流量经济对社交关系的深度异化。从“机器刷赞”到“真人刷单”,从“点赞任务平台”到“数据造假服务”,刷赞产业通过技术手段与人工协作,将社交互动转化为可交易的“数字商品”。这种产业化的刷赞行为,不仅破坏了平台的公平竞争环境,更让“点赞”这一本应真诚的社交行为失去了意义。当主页上的赞数可以通过金钱购买,社交认同便沦为可量化的商品,用户之间的真实连接被虚假数据取代。更严重的是,这种异化会反向影响用户的社交认知:当人们发现点赞数可以“造假”,便会对真实的社交互动产生怀疑,最终导致整个社交生态的信任危机。

面对主页刷赞带来的种种问题,社交平台与用户开始探索“去量化”的解决路径。部分平台尝试隐藏点赞数,转而关注内容的“互动质量”而非“互动数量”;一些创作者主动关闭点赞功能,呼吁回归内容本身的创作价值。这些尝试背后,是对“社交货币”定义的重构:当点赞数不再是唯一的价值标尺,用户便有机会重新审视社交的本质——不是数字的堆砌,而是真实的连接与共鸣。主页刷赞的真正含义,或许正在经历从“量化认同”到“真实互动”的范式转变:它既可以是流量时代的无奈妥协,也可以成为重构健康社交生态的契机。

归根结底,主页刷赞的真正含义,是数字时代社交关系的缩影:它既承载着人们对连接的渴望,也暴露了流量经济的异化本质;既是个体价值被量化的无奈,也是社会认同需求的真实投射。在算法与数据主导的社交生态中,理解主页刷赞,就是理解数字时代人类的生存困境与突围可能——唯有在流量与真实、量化与质化之间找到平衡,才能让主页的每一颗赞,都回归其“看见与被看见”的本质意义。