九流社区刷赞是什么行为?这一问题看似简单,实则触及了当下圈层化社交生态的核心矛盾。在垂直社区、兴趣社群构成的“九流”场域中,点赞早已超越“已阅”的基础功能,演变为身份认同、资源分配与价值衡量的复杂符号。而“刷赞”作为这一符号的异化产物,并非简单的技术作弊,而是圈层文化、平台机制与用户心理共同作用下的畸形生态,其行为本质与深层影响,需置于特定语境下拆解。

九流社区刷赞:被包装的“流量仪式”与圈层身份博弈

与微博、抖音等泛娱乐化平台不同,“九流社区”往往以垂直领域为锚点——无论是二次元创作圈、硬核科技论坛,还是小众手作社群,用户因共同爱好聚集,形成高度内化的“圈层语言”与“价值共识”。在此背景下,点赞不仅是内容质量的“投票”,更成为圈层身份的“通行证”:一条获得千赞的汉服穿搭帖,可能意味着发布者在同好中的权威地位;一篇技术分析文的点赞数,直接影响其在行业内的话语权重。

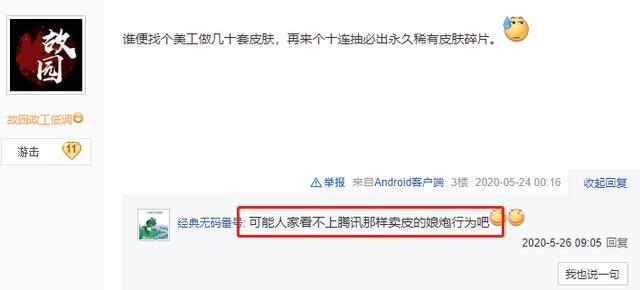

这种“点赞即身份”的隐性规则,催生了刷赞行为的“包装性”与“仪式感”。不同于早期平台赤裸裸的机器刷量,九流社区的刷赞往往更注重“真实感”包装:通过小号互赞、群内“轮赞”、甚至付费请真实用户“精准点赞”,让数据看起来“圈层内自然发酵”。例如,某手工社群中,创作者会组织“点赞互助小组”,成员约定互相点赞作品,表面是“同好支持”,实则是系统性数据造假。这种“熟人社会的刷赞”,因其披着“互助”外衣,更具迷惑性,也让圈层内的信任机制悄然松动。

刷赞的三重驱动:用户焦虑、平台算法与商业逻辑的共谋

刷赞行为在九流社区泛滥,绝非单一主体的责任,而是用户、平台与商业力量三方合力的结果。

对用户而言,点赞数是“圈层存在感”的直接量化。在垂直领域,优质内容往往高度专业化,普通用户难以深度评判,点赞数便成为最直观的“质量滤镜”。新用户为了快速融入圈层,不得不通过刷赞“凑齐入场券”;老用户则需维持点赞数据以巩固地位,形成“不刷赞就掉队”的焦虑。某游戏MOD创作论坛的资深用户坦言:“我的作品技术含量很高,但初期没人看,只能找朋友互刷点赞,不然算法根本推不到目标人群前。”这种“数据焦虑”让刷赞从“可选项”变成“必选项”。

平台算法则是推手。九流社区虽垂直,却同样依赖流量逻辑:点赞数高的内容会被优先推荐,进而获得更多曝光,形成“马太效应”。算法对“点赞量”的过度倾斜,迫使用户将刷赞视为“流量生存策略”。更关键的是,垂直社区的用户规模有限,真实互动增长缓慢,刷赞成为“低成本制造活跃”的手段——平台数据显示“高互动率”,实则掩盖了内容质量的空心化。

商业逻辑则是底层催化剂。当九流社区从“兴趣交流”转向“价值变现”,点赞数直接与商业机会挂钩:广告主根据点赞数评估KOL影响力,创作者靠点赞数据接单带货,甚至社群运营方将“高赞内容”作为展示资源吸引会员。某汉服电商社群的运营者透露:“合作商家会优先选择帖子点赞过千的博主,哪怕评论只有几十条,‘数据好看’才是硬道理。”商业利益的介入,让刷赞从“个人行为”升级为“产业链条”。

异化之害:从“同好共鸣”到“圈层失语”

刷赞的短期“繁荣”,正悄然瓦解九流社区的核心价值——真实共鸣。当点赞数据可以“购买”,圈层内的信任体系便开始崩塌:新用户发现“高赞内容”未必优质,转而质疑整个社群的评价标准;老创作者因无法投入成本刷赞,逐渐失去发声机会,形成“劣币驱逐良币”。

更严重的是,刷赞导致社区内容生态的“逆向淘汰”。垂直领域的优质内容往往需要深度思考与专业沉淀,其传播速度天然慢于“情绪化”“视觉化”的浅层内容。刷赞行为通过制造虚假热度,让这些“慢内容”被淹没,社区沦为“数据秀场”而非“思想阵地”。某科幻文学论坛的编辑曾无奈表示:“我们推荐过几篇硬核分析文,真实读者反馈很好,但点赞数上不去,平台就是不推。现在大家学会了,先发个‘爽文’攒点赞,再发深度文,本末倒置。”

长远看,刷赞还会削弱九流社区的“文化凝聚力”。圈层的本质是“基于共识的连接”,而刷赞用虚假数据替代了真实互动,让用户逐渐失去对内容的深度感知能力。当点赞不再是“我认同”,而是“我需要被看见”,社区便失去了作为“精神家园”的意义,最终走向空心化。

治理困境:在“包容”与“净化”间找平衡

治理九流社区的刷赞行为,面临独特挑战:既要维护圈层的“活力”与“包容”,又要净化数据生态,回归内容本质。

平台需建立“垂直化反刷机制”。通用平台的反作弊系统难以识别九流社区的“伪装刷赞”,需结合圈层特性定制规则:例如,分析点赞用户的互动历史(是否长期活跃、是否与发布者有真实关联)、内容本身的讨论深度(高赞低评的内容自动标记)、圈层内的自然增长曲线(避免 sudden spike 突然暴涨)。某读书社群尝试的“权重点赞”机制值得借鉴:真实用户的深度评论(超50字)会为点赞加权,算法优先展示“高权重高赞”内容,从源头减少刷动力。

用户层面需重建“内容价值”认知。九流社区的核心竞争力在于“专业深度”与“情感共鸣”,而非冰冷的数字。可通过圈层KOL引导,倡导“用评论代替空赞”“对优质内容进行二次创作(如解读、延伸)”等互动方式,让点赞回归“共鸣标记”的本质。

商业合作方也需转变评估标准。与其迷信点赞数,不如关注内容的“转化质量”(如引发的真实讨论、用户留存率、长期影响力)。某独立游戏开发者社群就与赞助商约定:“合作作品的评估标准中,用户深度反馈占比60%,点赞数仅占20%”,这种导向有效遏制了刷赞冲动。

九流社区刷赞是什么行为?它是一面镜子,照见了圈层化社交时代的价值焦虑,也暴露了流量经济对垂直领域的侵蚀。真正的社区生命力,永远源于真实的内容创作与真诚的互动连接——当点赞不再是数字竞赛的筹码,而是同好间“看见你”的温暖回响,九流社区才能成为滋养多元文化的沃土,而非虚假繁荣的沙丘。