买完赞后如何有效刷流量?这是当前许多内容创作者、商家乃至个人账号运营者面临的现实问题。在流量竞争白热化的今天,“买赞”已成为快速积累初始数据的常见手段,但买赞只是流量的“启动按钮”,而非“永动机”——若后续策略缺失,大量虚假点赞不仅无法转化为有效流量,反而可能触发平台算法的降权机制,导致内容陷入“高赞低曝光”的尴尬境地。要真正实现“买完赞后流量的有效激活”,需从底层逻辑出发,构建“数据信号-算法信任-用户行为”的三维闭环,让虚假点赞成为真实流量的“跳板”而非“绊脚石”。

一、买赞与流量的底层逻辑:算法如何“解读”点赞信号?

要理解“买完赞后如何有效刷流量”,首先需明确平台算法对“点赞”这一行为的核心逻辑。在抖音、小红书、快手等主流内容平台,点赞不仅是用户对内容的直接反馈,更是算法推荐的重要“社交信号”——算法会通过点赞量、点赞用户画像(如活跃度、垂直领域相关性)、点赞行为发生时间等维度,综合判断内容的“潜在传播价值”。例如,一条新发布的笔记若在短时间内获得大量来自“僵尸粉”或“非垂直领域用户”的点赞,算法会判定其“信号异常”,即便点赞量高,也可能仅给予初始的“试探性流量”(如500-1000次曝光),随后便停止推荐;反之,若点赞用户中包含一定比例的“高活跃真实用户”,且点赞后伴随评论、收藏、转发等行为,算法则会认为内容具备“优质基因”,逐步加大流量倾斜。

因此,买赞的核心目标并非单纯“凑数据”,而是为算法提供“初始信任背书”——让平台相信“有人愿意为你的内容停留”。但买赞后的流量激活,本质是“将算法的初步信任转化为持续推荐”的过程,这需要通过后续的用户行为数据来“验证”内容的真实价值。

二、买赞后流量的“真实转化”困境:为何高赞却低曝光?

现实中,不少账号在买赞后遭遇“流量停滞”,根源在于忽视了“点赞”与“流量”之间的转化桥梁。具体表现为三个核心误区:

其一,“买赞即完成”的惰性思维。部分创作者认为买赞后无需额外操作,坐等流量自然涌入,却忽略了算法的“动态监测机制”。平台会持续跟踪内容的“互动率”(点赞/评论/转发比)、“完播率”、“停留时长”等指标,若买赞后这些数据与高点赞量严重不匹配(如1000赞却仅有5条评论,完播率不足10%),算法会迅速判定内容“数据造假”,不仅停止推荐,还可能对账号进行“流量限流”。

其二,“用户画像错位”的无效点赞。买赞时若未精准定位目标受众(如美妆账号却从泛娱乐粉丝池买赞),即便点赞量高,用户也因内容与自身需求不匹配而不会产生进一步行为。例如,一条面向宝妈的育儿知识笔记,若点赞用户以学生党为主,算法会认为内容“与受众不相关”,即使点赞量高,也不会推送给真正的潜在用户。

其三,“内容与数据脱节”的虚假繁荣。部分创作者为了追求“爆款数据”,买赞时选择远超账号日常水平的点赞量(如一个万粉账号突然出现10万赞),这种“数据断层”会直接触发平台的风控系统。算法会对比账号历史数据(如过往平均点赞量、粉丝增长速度),若发现异常,不仅会限流,甚至可能判定账号“存在刷量行为”,影响长期权重。

三、有效刷流量的核心策略:从“数据注水”到“真实破圈”

买赞后要实现流量有效激活,需围绕“算法信任”与“用户行为”两大核心,构建“买赞-互动-转化”的链路式运营策略。

1. 精准买赞:为流量“铺路”而非“挖坑”

买赞并非“越多越好”,而是“越精准越好”。首先需明确账号的“目标用户画像”(年龄、性别、兴趣、地域等),选择与画像高度匹配的点赞来源。例如,本地生活服务账号应优先选择“同地域、高活跃”的点赞用户,知识类账号则需聚焦“有学习需求、垂直领域关注度高”的用户群体。其次,买赞需遵循“渐进式”原则,避免数据断层——新账号可从“100-500赞”起步,逐步增加至与账号粉丝量相匹配的水平(如万粉账号单篇点赞量控制在5000-1万以内),让算法认为数据增长“符合账号发展逻辑”。

2. 内容适配:让点赞成为“互动入口”

买赞后的内容优化是流量激活的关键。若买赞前内容存在“标题党”“内容空洞”等问题,需在24小时内快速迭代(如优化标题、补充干货、增加视觉吸引力)。例如,买赞后可根据点赞用户的“评论反馈”(即使评论是买赞方模拟的,也可预设高频问题)调整内容细节,或通过“评论区互动引导”(如“大家对XX话题还有什么疑问?评论区告诉我,下期解答!”)激发真实用户的参与欲。内容的核心是“让点赞用户愿意为你的内容停留”——只有当点赞用户产生“停留-评论-转发”的完整行为链,算法才会判定内容具备“持续传播价值”。

3. 行为引导:将点赞转化为“算法认可的互动”

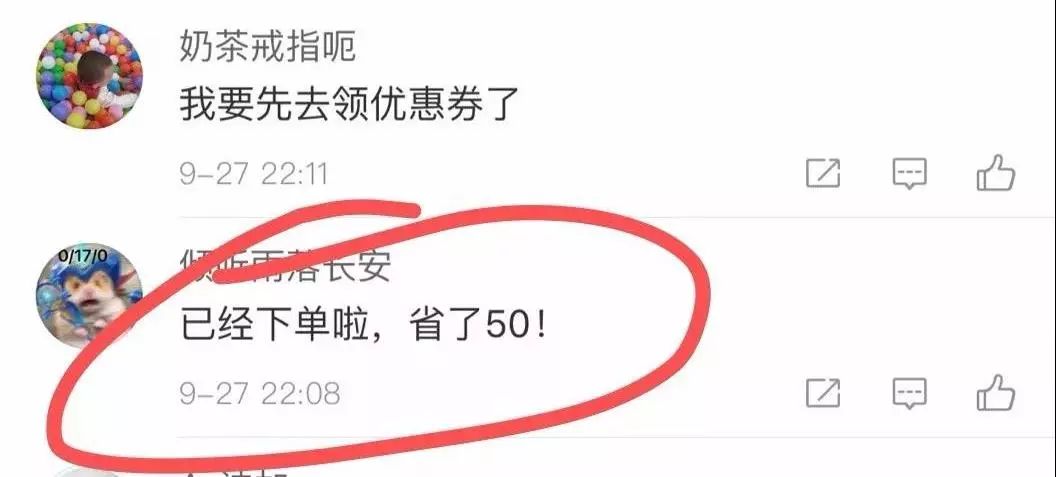

买赞后需通过“人工干预”引导真实用户行为,弥补“虚假点赞”的互动率缺口。具体操作包括:在评论区发布“引导性问题”(如“你觉得这个方法有用吗?欢迎分享你的经历”),并置顶优质评论;通过“私信感谢”点赞用户(如“感谢你的支持!刚做了XX福利,点击链接领取~”),引导其点击主页或转化;利用“@好友”功能(如“@XX,这个超适合你!”),借助社交关系链扩大传播范围。这些行为不仅能提升账号的“互动率”,还能让算法识别到“真实用户对内容的认可”,从而加大流量推荐。

4. 多平台分发:放大流量的“复利效应”

买赞后可将内容进行“二次加工”,分发至不同平台(如抖音短视频转为小红书图文、B站长视频拆解为微博短内容),通过“跨平台引流”实现流量叠加。例如,一篇在小红书买赞后获得初步曝光的笔记,可同步发布至抖音,并添加“小红书原链接”引导用户跳转,形成“平台间流量互导”。多平台分发不仅能扩大内容覆盖面,还能通过不同平台的算法逻辑验证内容的“普适性”,为主平台流量提供“外部背书”。

四、行业趋势与合规边界:从“流量焦虑”到“价值深耕”

随着平台对“虚假流量”打击力度加大(如抖音推出“啄木鸟计划”清理虚假账号,小红书上线“笔记质量分”机制),单纯依赖买赞“刷流量”的时代已过去。未来,买赞的角色将逐渐从“流量来源”转变为“冷启动工具”——其核心价值是为优质内容提供“初始曝光”,而非替代内容本身的吸引力。

对创作者而言,买赞后有效刷流量的本质,是“用最小成本验证内容价值,再用真实互动放大流量效应”。这要求创作者必须回归“用户思维”:买赞前需明确“内容为谁解决什么问题”,买赞后需通过“用户反馈优化内容”,最终实现“数据增长”与“用户价值”的双赢。流量从来不是目的,而是内容与用户深度共鸣的结果——买赞只是起点,真正的流量破圈,靠的是让每一次点赞都成为“用户愿意分享的故事”。

买完赞后如何有效刷流量?答案藏在“对算法逻辑的敬畏”与“对用户需求的尊重”之间。唯有将买赞视为“内容价值的试金石”,而非“流量捷径”,才能让虚假点赞转化为真实流量,让账号在激烈的竞争中走得更远、更稳。