人工刷赞微信朋友圈会被封号吗?这是近年来不少微信用户心中的疑问。随着社交媒体在生活中的渗透,朋友圈点赞成为衡量社交活跃度的重要指标,部分用户为了“面子”或营销需求,选择通过人工刷赞提升互动数据。然而这种行为背后潜藏的风险,尤其是账号安全层面,往往被忽视。从微信平台的治理逻辑、技术检测手段到用户行为边界,我们需要深入剖析人工刷赞的真实代价,而非仅停留在“是否封号”的表层答案。

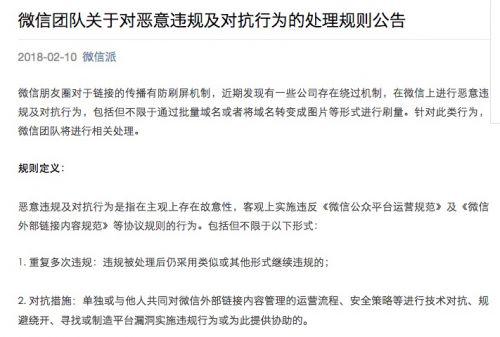

人工刷赞的本质是虚假互动,与微信平台的核心价值观存在根本冲突。微信作为国民级社交工具,其设计初衷是构建真实、可信的人际连接网络。朋友圈的点赞功能本意是对朋友动态的即时反馈,承载着情感交流的功能——一次点赞可能是一句“加油”、一份祝福,或是对生活片段的共鸣。但人工刷赞却将这种真实的情感互动异化为数据竞赛:用户通过雇佣“水军”或使用第三方工具,在短时间内为朋友圈大量点赞,这些点赞者往往并非真实好友,甚至可能是陌生账号。这种虚假互动不仅破坏了朋友圈的社交生态,更违背了微信“一切以用户价值为依归”的准则。从用户协议来看,微信明确禁止“任何以非正常方式提升内容互动量的行为”,包括但不限于刷赞、刷评论、刷转发,这为账号处罚提供了规则依据。

微信的风控系统对人工刷赞的检测能力远超多数用户想象,处罚并非“概率事件”。有人认为“偶尔刷一次不会被发现”,这种侥幸心理源于对技术检测逻辑的误解。微信的风控体系早已从早期的“规则引擎”升级为“AI行为分析+多维度特征识别”的综合系统。具体到刷赞行为,系统会重点监测三个维度:一是行为异常性,正常用户的点赞通常具有分散性——会针对不同好友的动态,且时间间隔随机,而人工刷赞往往集中在同一时间、同一用户的多条动态,甚至出现“秒赞”“连续点赞数十条”的机械操作;二是关系链真实性,微信会分析点赞账号与被点赞者的关系强度,比如是否为共同好友、是否有日常互动记录、账号注册时间活跃度等,异常账号(如刚注册无好友、无动态、频繁切换设备)的点赞会被标记为高风险;三是数据波动幅度,若某用户朋友圈的点赞量在短时间内从个位数飙升至数百,且无合理内容支撑(如热门事件、爆款文章),系统会自动触发预警。一旦被判定为违规,处罚结果会根据情节严重度分级:首次违规可能仅收到“警告提醒”并限制部分社交功能(如24小时内无法点赞);多次或大规模违规则可能导致“功能限制”(如朋友圈仅自己可见)甚至“封号处理”——永久冻结账号且无法申诉。2023年微信安全报告曾提及,平台每月处置超500万起虚假互动行为,其中人工刷赞占比达37%,可见其打击力度之大。

账号处罚之外,人工刷赞还可能引发连锁风险,得不偿失。用户往往只关注“是否封号”,却忽略了刷赞背后的衍生问题。其一,隐私泄露风险:多数刷赞工具需要获取微信的登录权限、好友列表甚至聊天记录,这些第三方平台可能恶意收集用户信息,用于诈骗或精准营销;其二,社交信任崩塌:当朋友圈充斥着虚假点赞,用户会逐渐对互动数据失去信任,真实的情感表达反而被稀释,长期来看会破坏社交关系的纯粹性;其三,商业价值折损:若企业账号或KOL依赖刷赞维持“粉丝活跃度”,看似数据光鲜,实则用户画像失真,广告主合作时会通过后台数据识别异常互动,最终导致商业合作失败。某MCN机构从业者透露,2022年至少有20%的网红因刷赞被品牌方拉黑,赔偿金额高达数十万元,远超刷赞成本。

与其追求虚假的“点赞繁荣”,不如回归内容本质,这才是社交的可持续之道。微信生态的底层逻辑是“内容为王”——优质动态自然会引发真实互动:一张有温度的家庭合影、一段有深度的行业思考、一次真诚的生活分享,都能获得朋友发自内心的认可。事实上,多数用户对朋友圈点赞的真实性有清晰认知,虚假数据带来的短暂满足感,远不如一次真诚的评论或私聊带来的情感共鸣。从平台趋势看,微信正逐步优化社交反馈机制,比如“在看”“分享”功能的权重提升,鼓励用户通过深度互动而非简单点赞表达态度,这也意味着依赖刷赞“走捷径”的空间将进一步被压缩。

回到最初的问题:人工刷赞微信朋友圈会被封号吗?答案是确定的——违反规则的行为必然面临风险,只是时间与程度问题。微信的封号并非目的,而是维护社交生态健康的必要手段。对于普通用户而言,与其在“刷与不刷”的边缘试探,不如将精力放在提升内容质量上;对于商业账号,更应通过优质服务和真实用户运营建立信任。毕竟,社交的本质是人与人的连接,而非数字的游戏。当朋友圈的点赞回归情感表达的本真,每一声“赞”才真正有意义。