刷抖音时,你是否遇到过这样的场景:精心剪辑的视频收获寥寥点赞,而随手拍的日常却意外爆火?更令人困惑的是,大量用户习惯性滑动屏幕,却极少主动为他人点赞——这种“刷抖音从不帮人点赞”的现象,正在悄然重塑社交媒体的互动逻辑,其普遍性与背后的复杂性,远比表面看起来值得深挖。看似简单的“不点赞”行为,实则是用户心理、平台机制与社交生态多重因素交织的产物,它不仅反映了社交媒体互动的深层变迁,更折射出数字时代人际连接的微妙张力。

“点赞”的异化:从社交货币到流量工具

在社交媒体的早期,点赞是“社交货币”的核心载体。一条动态获得点赞,意味着被看见、被认可,这种即时反馈能满足用户的情感需求与社交归属感。但在抖音的生态中,点赞早已超越“情感表达”的范畴,异化为算法推荐与流量分配的关键指标。平台通过“点赞数”判断内容质量,决定其能否进入更大的流量池——对创作者而言,点赞不再是“朋友的支持”,而是“生存的筹码”;对普通用户而言,点赞行为被赋予了“为内容背书”的隐性责任。

当点赞成为流量工具,用户的互动动机便开始扭曲。刷抖音时,用户处于“被动接收”状态,大脑被算法精心编排的内容流裹挟,注意力高度碎片化。此时,主动点赞需要额外的认知资源:停下来、找到按钮、完成点击——这一系列动作与“高效刷屏”的目标相悖。更关键的是,用户清楚自己的点赞对普通创作者而言“杯水车薪”,与其“无效互动”,不如将注意力留给更有价值的内容。久而久之,“刷抖音从不帮人点赞”从“省时选择”演变为“行为惯性”。

注意力稀缺下的“认知吝啬”:用户的理性防御

抖音的本质是“注意力经济”,而用户的注意力是有限的稀缺资源。心理学中的“认知吝啬”理论指出,大脑倾向于以最小认知代价获取最大收益——刷抖音时,用户的核心需求是“娱乐”与“信息获取”,而非“社交付出”。每一条视频的停留时间不足3秒,用户需要在极短时间内判断内容是否值得继续观看,更遑论额外付出精力点赞。

这种“认知吝啬”在信息爆炸时代被进一步放大。当用户每天面对数百条内容,大脑会自动开启“筛选模式”:只对“高刺激”“强共鸣”的内容产生互动冲动,而对绝大多数信息选择“无视”。事实上,抖音用户并非“冷漠”,而是将点赞行为“阈值”提得过高——只有那些真正击中内心、引发强烈情绪波动的内容(如极致搞笑、感人故事、实用技巧),才能获得用户的点赞“特权”。对于大量同质化、平淡化的内容,“刷抖音从不帮人点赞”反而是用户理性分配注意力的结果。

社交弱连接的“互动惰性”:点赞的社交价值稀释

抖音的社交网络以“弱连接”为主导:用户与粉丝、博主、甚至其他用户之间缺乏真实生活中的情感纽带。相比之下,微信朋友圈的点赞多发生在“强连接”关系中(亲友、同事),点赞是维系关系的“润滑剂”;而抖音的点赞对象多为陌生人,甚至虚拟人设的博主,这种“非熟人社交”让点赞失去了原有的情感温度。

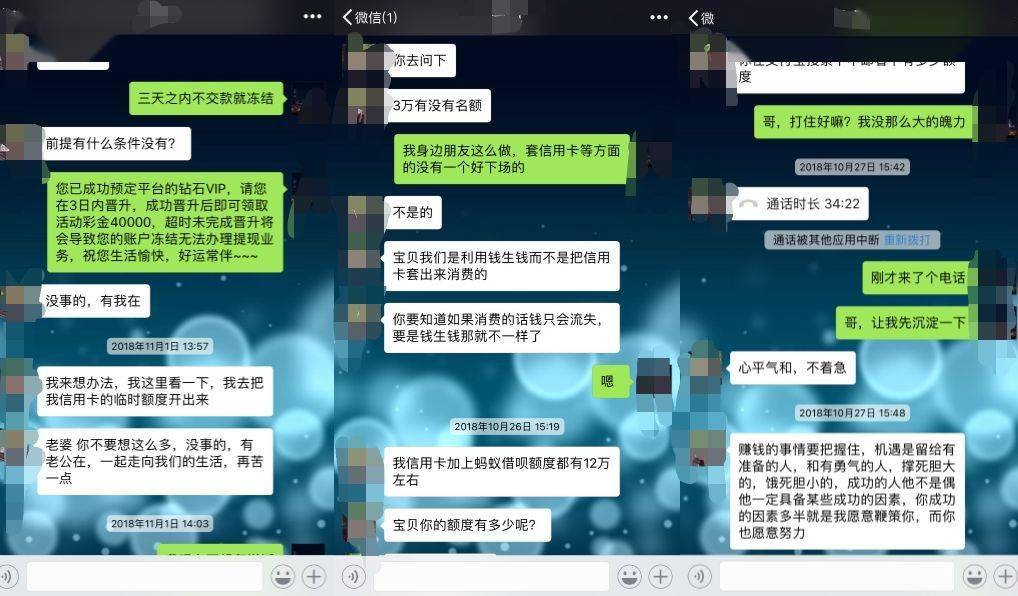

社会学研究表明,弱连接中的互动更容易产生“惰性”。用户点赞亲友时,会考虑“关系维护”“情感反馈”;但面对陌生创作者,点赞的“社交回报”几乎为零——既不会增进关系,也不会获得即时反馈。相反,过度点赞还可能被算法判定为“异常行为”,甚至影响内容推荐精准度。于是,“刷抖音从不帮人点赞”成为一种“社交安全策略”:用户通过减少互动,避免在匿名化社交环境中暴露个人信息,也规避了“无效社交”的心理负担。

算法推荐的“信息茧房”:同质化内容消解点赞动力

抖音的算法机制是“刷抖音从不帮人点赞”现象的重要推手。通过用户行为数据(点赞、完播、评论),算法会持续推送符合其偏好的内容,形成“信息茧房”。长期处于茧房中的用户,对内容的敏感度会逐渐降低:今天觉得搞笑的段子,明天可能觉得平淡;今天觉得惊艳的特效,后天可能感到审美疲劳。

当内容同质化加剧,用户的“惊喜感”被消磨,点赞动力自然衰减。更关键的是,算法优先展示“高互动”内容,普通用户的作品很难进入主流视野。用户刷到的多是“百万点赞爆款”,潜意识里会认为“我的点赞对这种内容毫无意义”,而对那些“默默无闻”的作品,则更倾向于“划过”——毕竟,算法已经替用户完成了“内容筛选”,点赞反而显得多余。这种“算法主导的注意力分配”,让“刷抖音从不帮人点赞”成为用户的“集体无意识”。

隐私焦虑与“互动洁癖”:点赞背后的隐性风险

近年来,用户对隐私保护的意识显著提升,这种焦虑也延伸到点赞行为中。抖音的点赞记录会被公开显示,用户担心自己的点赞偏好暴露个人兴趣、价值观,甚至被商业机构利用。例如,点赞“减肥内容”可能被推送广告,点赞“争议话题”可能引发不必要的麻烦。

此外,部分用户存在“互动洁癖”:只点赞“完美内容”,对那些“有瑕疵”“不够精致”的作品嗤之以鼻。抖音的内容生态高度强调“视觉冲击”与“专业感”,普通用户的日常记录往往难以达到“点赞标准”。这种“审美挑剔”让用户在刷视频时不断“否定”与“筛选”,最终陷入“只看不赞”的循环。

结语:在“高效刷屏”与“真实连接”间寻找平衡

“刷抖音从不帮人点赞”并非用户的“冷漠”,而是数字时代社交互动逻辑演变的必然结果。平台机制的异化、注意力的稀缺、弱连接的惰性、算法的茧房、隐私的焦虑……多重因素共同塑造了这一现象。它提醒我们:社交媒体的互动设计需要回归“人本位”——算法应更注重内容多样性而非单一流量导向,平台应降低互动成本而非强化“点赞焦虑”,用户也需在“高效刷屏”与“真实连接”间找到平衡点。

或许,未来的社交媒体不再是“点赞竞赛”,而是“价值共鸣”的空间——当点赞重新成为“情感的自然流露”,而非“数据的工具”,那些“从不帮人点赞”的用户,或许也会愿意为触动内心的瞬间,按下那个小小的红色按钮。