当你刷着抖音,突然刷到一条被好友点赞的视频,是否会下意识地多停留几秒?这种“熟人背书”的内容推荐,早已成为抖音的日常操作,却很少有人深究:算法如何精准捕捉你的社交关系?好友点赞又如何悄悄塑造你的信息世界?“在抖音上刷到好友点赞的内容”这一现象,本质上是社交关系与算法逻辑深度耦合的产物,它不仅重构了内容传播的路径,更在潜移默化中影响着用户的社交认知与信息选择。

算法的“社交雷达”:从点赞行为到内容推荐链路

抖音的内容推荐机制,从来不是单纯的热度排序,而是一套以“用户关系”为核心的社交算法。当你打开抖音,系统会优先调用你的社交图谱——包括微信好友、抖音互关好友、共同群组等关系链,再结合这些好友的点赞、评论、转发行为,构建起“好友兴趣权重模型”。简单来说,算法默认:你更信任朋友的选择,也更可能对朋友点赞的内容产生共鸣。

这种逻辑背后,是社交推荐的技术实现。以协同过滤为例,系统会分析你与好友的重叠兴趣标签——比如好友A点赞了“宠物猫搞笑视频”,而你也经常浏览宠物类内容,算法就会将这条视频推送至你的“可能感兴趣”列表;若好友B是你现实中的密友,其点赞行为会被赋予更高权重,甚至突破常规的内容分发阈值。此外,抖音还会通过“社交增强”策略,在视频下方标注“XX位好友赞过”,利用人类的“社会认同心理”,进一步降低用户的决策成本:既然朋友都喜欢,大概率不会差。

这种机制的精准度,往往让用户感到“被看穿”。你刚和朋友讨论完露营装备,抖音就推送了好友点赞的露营攻略;你关注的博主发布了新视频,还没点开就看到5位好友已点赞。算法像一面镜子,既照见你的社交网络,也折射出你的兴趣光谱——而这面镜子,正是通过“好友点赞”这一行为不断校准的。

社交身份的“微认证”:从内容消费到关系维系

刷到好友点赞的内容时,用户的反应远不止“多看一眼”那么简单。从心理学角度看,这是一种“社交身份确认”的过程:朋友的点赞,像是对你兴趣偏好的“隐性背书”,让你在内容消费中获得“我和朋友是同类人”的心理满足。比如,你看到好友点赞了一部冷门文艺电影的解说,会不自觉地将其纳入“我的朋友有品位”的认知框架,进而强化对这段社交关系的认同。

更深层的,这种行为还承担着“关系维系”的功能。在快节奏的现代生活中,人们与好友的互动常常停留在“点赞之交”,而刷到好友点赞的内容,恰好提供了低成本的情感连接点。你可能会在评论区@好友:“你也喜欢这个?下次一起去看”,或是因为共同点赞了某个话题,自然开启一段对话。这种“非主动社交”打破了传统互动的时空限制,让关系维护变得润物无声——毕竟,比起主动发起聊天,“恰好看到你喜欢的内容”要自然得多。

对创作者而言,“好友点赞”更是内容冷启动的“社交燃料”。一条新视频发布后,创作者的第一批点赞往往来自现实好友或社交圈层,这些“种子点赞”会触发算法的“社交推荐池”,让内容被更多好友的好友看到。这种“熟人传播链”,本质上降低了新内容的曝光门槛,也让优质内容更容易从“小圈子”走向“大众视野”。

隐私与茧房的“双刃剑”:当社交关系成为算法的“数据原料”

然而,“刷到好友点赞的内容”并非全然无害。在享受社交推荐便利的同时,用户也在让渡一部分隐私——你的点赞记录、好友关系链,都成了算法训练的“数据原料”。抖音通过分析“谁给你点赞”“你给谁点赞”,能精准勾勒出你的社交网络图谱,甚至推断出你的职业、收入、消费能力等隐秘信息。这种“社交数据化”带来的隐私风险,常常被用户忽视:你以为只是随手点了个赞,却可能成为算法精准营销的“数据节点”。

更值得警惕的是“信息茧房”的加剧。当算法不断推送好友点赞的内容,你的信息获取范围会被无形中限制在“社交舒适区”内——你看到的是朋友喜欢的内容,而朋友喜欢的内容,又大概率与你的兴趣重合。久而久之,用户会陷入“熟人社交的信息闭环”:不同社交圈层之间的内容壁垒被强化,观点极化风险也随之上升。比如,你的好友圈多为年轻群体,算法就会持续推送符合年轻人偏好的内容,让你难以接触到其他年龄层或圈层的观点,认知的广度被悄然收窄。

理性应对:在算法与社交之间找到平衡

面对“刷到好友点赞的内容”这一常态化场景,用户需要建立“算法素养”:既要认识到社交推荐的价值,也要保持对信息茧房的警惕。具体而言,可以有意识地“打破社交舒适区”——主动关注不同领域、不同圈层的创作者,通过“非好友内容”拓宽视野;同时,对算法推送的“好友点赞内容”保持批判性思考:朋友喜欢的,真的适合我吗?这背后是否存在算法的刻意引导?

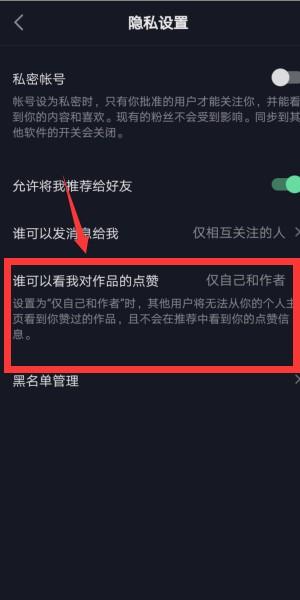

对平台而言,则需要在“社交推荐”与“信息多样性”之间寻求平衡。例如,在“好友点赞”标签之外,增加“随机推荐”“小众兴趣推荐”等模块,减少用户对社交关系链的过度依赖;同时,优化隐私设置,让用户自主决定是否公开点赞记录或社交关系,将“数据主权”交还给用户。

在算法与社交交织的数字时代,“在抖音上刷到好友点赞的内容”早已不是简单的技术现象,而是折射出当代人社交方式与信息认知的缩影。它既让我们感受到熟人社会的温暖,也让我们直面隐私与茧房的挑战。或许,真正的智慧在于:既拥抱好友带来的内容信任,也不失独立探索的勇气——毕竟,算法可以推送朋友点赞的视频,却无法定义你真正想成为的样子。