在抖音的流量逻辑里,点赞与评论是内容触达用户的核心杠杆,但当“刷”这个动作介入,这套杠杆系统正在经历前所未有的价值重构。抖音上刷点赞和评论的行为,早已不是简单的“数据美化”,而是一面折射创作者焦虑、平台算法博弈与用户认知变迁的多棱镜。这种行为究竟会带来哪些实际影响?是短期流量的“兴奋剂”,还是长期生态的“腐蚀剂”?答案藏在每一个被刷新的数字背后,更藏在内容生产与消费的真实逻辑里。

一、刷量行为:从“数据焦虑”到“流量幻觉”的动机链

抖音上刷点赞和评论的行为,本质上是流量焦虑催生的“数字造神”运动。对创作者而言,点赞数与评论量是算法推荐的“通行证”。抖音的推荐机制依赖“完播率、互动率、关注转化”等核心指标,其中点赞与评论是最直观的互动反馈。当自然流量不足时,创作者容易陷入“数据低→推荐少→曝光更少”的恶性循环,而刷量看似是打破循环的捷径——一个刚发布视频,通过刷赞迅速突破1万点赞,可能触发算法的“潜力内容”识别,从而获得更大的自然流量池。这种“用数据换流量”的逻辑,让无数创作者加入了刷量的队伍。

商家与MCN机构的介入则让这一行为更具规模化。品牌方在推广产品时,需要“高互动”视频作为投放效果的“背书”;带货主播的直播间挂载视频,高点赞数能提升用户点击欲望;甚至一些素人为了涨粉变现,也会通过刷量制造“爆款假象”。普通用户的参与则更多源于社交认同,互赞互评群组、“点赞换关注”的潜规则,让刷量从灰色产业演变成一种“默认的社交货币”。

二、对创作者:短期“流量红利”与长期“信任透支”的双刃剑

刷点赞和评论的行为,对创作者的影响是一把典型的双刃剑。短期内,数据提升确实能带来“流量红利”。例如,某美妆博主通过刷量让视频点赞数从500冲到5万,算法判定为“优质内容”,将其推上同城热榜,短期内涨粉2万,接到的广告报价也随之上涨。这种“数据造假→流量倾斜→商业变现”的路径,让部分创作者尝到了甜头。

但长期来看,刷量正在透支创作者的核心资产——用户信任。抖音用户并非“数据傻瓜”,当一条视频点赞数高达10万,却只有寥寥几条评论,且评论内容多为“好看”“支持”等空洞词汇时,用户很容易识别出“数据泡沫”。更关键的是,虚假互动无法带来真实的用户粘性:刷量吸引来的粉丝多为“僵尸粉”,对内容毫无兴趣,完播率、转化率等深层指标反而拉低,最终导致算法“降权”。去年某美食博主因长期刷量,被平台清空百万点赞,直播间流量断崖式下跌,就是典型案例。真正的流量密码,从来不是虚假的点赞数,而是能引发用户共鸣的内容价值。

三、对平台生态:算法机制的“扭曲”与内容生态的“劣币驱逐”

抖音作为平台方,其核心利益在于构建“优质内容→用户满意→平台粘性”的正向循环。而刷点赞和评论的行为,正在扭曲这套机制的底层逻辑。算法的本质是通过数据识别用户偏好,但当点赞数、评论量被人为操控,算法就会“误判”低质内容为优质内容,将其推送给更多用户。这导致两种生态恶化:一是“劣币驱逐良币”,优质创作者因自然数据不足难以曝光,而刷量者却靠虚假数据占据流量高地;二是“内容同质化”,创作者为追求“数据安全”,倾向于模仿已被验证的“刷量模板”,放弃创新尝试,最终让抖音的内容池变得千篇一律。

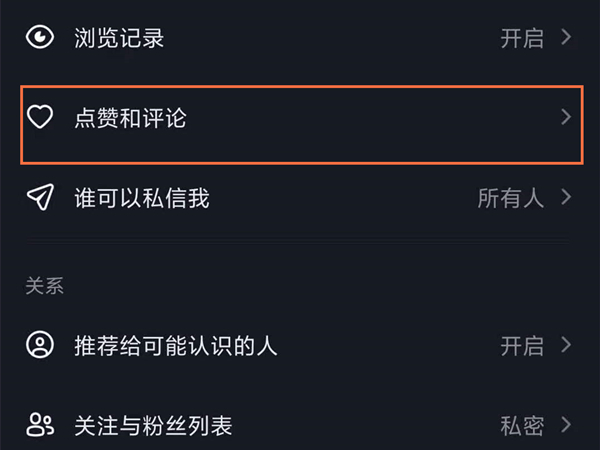

平台并非没有察觉这一问题。近年来,抖音持续升级“反刷量”算法:通过分析点赞、评论的用户行为特征(如账号活跃度、互动路径、设备指纹等)识别异常数据;对突然暴涨的点赞量进行“人工审核”;甚至将“互动深度”(如评论字数、回复率)纳入推荐权重,降低单纯点赞的影响力。但道高一尺魔高一丈,刷量技术也在不断迭代,从“机器批量操作”到“真人模拟互动”,甚至出现“AI自动评论”的黑灰产。这场“猫鼠游戏”的背后,是平台对“数据真实性”的执着,与流量经济对“数据造假”的依赖之间的深层矛盾。

四、对用户:信息环境的“失真”与互动价值的“贬值”

刷点赞和评论的行为,最终伤害的是用户体验。当用户打开抖音,看到的都是“10万+”点赞却无实质内容的视频,获取有效信息的成本会急剧上升。更严重的是,虚假互动会误导用户判断:一条产品推广视频,若靠刷量营造“万人追捧”的假象,用户很可能冲动消费,最终因产品与宣传不符而产生信任危机。这种“数据污染”正在让抖音的信息环境从“真实分享”向“表演式造假”倾斜。

同时,刷量行为也在贬低互动本身的价值。点赞与评论本是用户表达情感、参与讨论的出口,但当它们可以被明码标价时,每一次“赞”、每一条“评”都失去了真诚的底色。用户逐渐对高点赞视频产生警惕,甚至对平台的推荐机制失去信心——当算法推送的内容满是“数据泡沫”,用户又如何能相信“抖音懂我”?

五、趋势与出路:从“数据崇拜”到“价值回归”的必然

随着平台监管趋严、用户认知觉醒,抖音上刷点赞和评论的行为正在面临“失灵”。一方面,平台算法越来越注重“真实互动质量”,那些能引发用户深度讨论、引发二次创作的优质内容,即使初始点赞数不高,也能凭借“长尾效应”获得持续曝光;另一方面,用户对“内容价值”的需求远超“数据光环”,一个有故事、有观点、有温度的视频,哪怕只有几千点赞,也能沉淀出忠实粉丝。

对创作者而言,与其在刷量的“钢丝”上行走,不如回归内容本质:用真实的情感打动用户,用专业的价值留住用户。对平台而言,除了技术反制,更需要建立“以内容质量为核心”的推荐机制,让优质创作者不必为数据焦虑。对用户而言,擦亮双眼、拒绝“数据崇拜”,用真实的互动支持优质内容,才能共同守护一个清朗的内容生态。

当点赞与评论从“用户真实反馈”异化为“流量博弈筹码”,抖音的内容生态正在经历一场静默的危机——唯有回归“内容即价值”的初心,让每一份互动都承载真实的情感连接,才能让流量真正成为滋养优质内容的土壤,而非泡沫的温床。这不仅是抖音的课题,也是整个内容行业的必答题。