在抖音在线平台上刷粉丝刷赞是真实的吗?这个问题背后,隐藏着一条庞大的灰色产业链,也折射出无数内容创作者对“流量焦虑”的集体投射。当我们点开那些动辄几十万粉丝、点赞数百万的账号,是否曾想过,这些光鲜的数据可能只是几行代码、几笔交易堆砌的泡沫?刷粉刷赞的本质,是一场用虚假繁荣掩盖真实需求的数字游戏,其“真实”二字,不过是精心包装的谎言。

一、“真实”的幻象:技术包装下的虚假流量

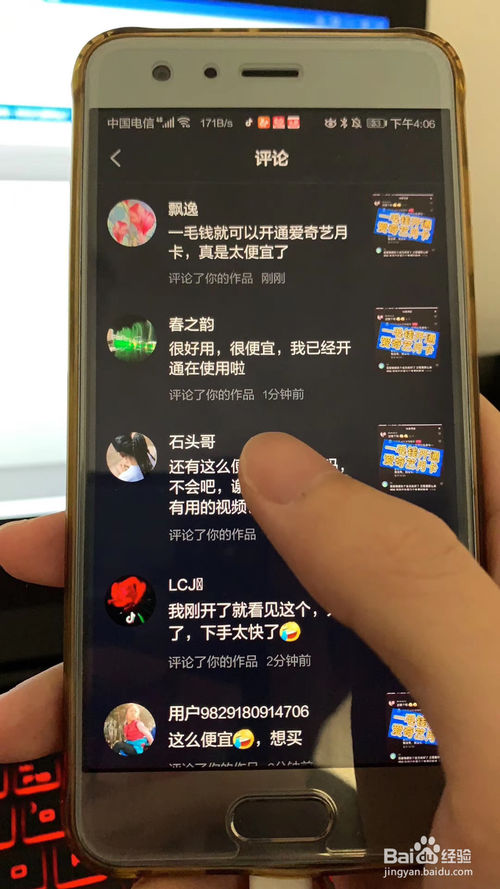

所谓“刷粉刷赞”,核心逻辑是通过技术手段模拟真实用户行为,制造虚假的账号数据。从技术实现来看,早期刷粉依赖“僵尸粉”——通过批量注册未实名、无头像的空壳账号,完成关注点赞等基础操作。这类账号无历史动态、无社交关系,一旦平台启动简单风控模型便会暴露。但近年来,产业链已升级为“真人粉”模式:通过招募兼职用户、诱导任务平台注册,或利用海外廉价劳动力,让真实账号对目标账号进行关注点赞。这些账号有头像、有动态,甚至偶尔会发布内容,看似“真实”,实则仍是流量工具——他们的关注无粘性,点赞无情感,完播率、评论互动率低到可以忽略不计。

更隐蔽的是“精准刷粉”:根据目标账号的受众画像(如年龄、性别、地域),定向匹配“看起来真实”的粉丝。比如面向美妆账号的女性粉丝,面向游戏账号的男性粉丝,甚至能模拟不同消费能力的用户画像。但这种“精准”只是数据层面的匹配,与真实用户的兴趣偏好、行为轨迹相去甚远。抖音的算法早已进化到能识别“异常行为模式”:一个新注册账号突然关注数十个同类账号并密集点赞,或一个长期活跃的账号突然对冷门内容进行高频互动,都会触发风控警报。因此,刷来的“真实”,本质是技术伪装下的“伪真实”,经不起平台算法和用户行为的双重检验。

二、平台的“反刷战”:从数据清洗到生态治理

抖音作为平台方,始终将“反刷粉反刷赞”作为内容生态治理的核心。其技术逻辑并非简单检测数据增长速度,而是构建了多维度的“用户信任体系”:通过分析账号的“健康度指标”——包括粉丝互动率(点赞、评论、转发、收藏占比)、粉丝活跃时段分布、内容完播率、用户停留时长等,判断数据是否异常。例如,一个1万粉丝的账号,若每条视频点赞量稳定在5000以上,但评论量不足50,完播率低于10%,算法便会自动标记为“异常流量账号”,触发人工审核。

对违规账号的处罚也层层升级:首次发现可能仅限流(减少推荐),多次或严重违规则直接扣除虚假粉丝、点赞,甚至封禁账号。2023年抖音官方公布的数据显示,全年清理虚假粉丝账号超2000万个,拦截刷量请求超10亿次。这些措施背后,是平台对“真实价值”的坚守:虚假流量不仅破坏内容创作的公平性,更会误导广告主(品牌方按粉丝量、互动率投放广告,虚假数据导致广告费浪费),最终损害用户体验——当用户刷到的都是“数据造假”的低质内容,平台的商业价值和社交属性将荡然无存。平台与刷粉方的博弈,本质是“真实流量”与“虚假繁荣”的生死战,而平台手握算法和规则的优势,胜负早已注定。

三、创作者的“流量焦虑”:被裹挟的虚荣与短视

为何明知风险重重,仍有大量创作者前赴后继投入刷粉刷赞的“军备竞赛”?根源在于抖音平台的“流量马太效应”:头部账号垄断曝光资源,新账号若不能在冷启动期快速积累基础数据,便很难获得算法推荐。这种焦虑催生了“数据崇拜”——将粉丝数、点赞量等同于“成功标准”,甚至成为商业变现的“敲门砖”。部分MCN机构为快速包装“网红”,默认甚至鼓励创作者刷数据,形成“数据造假-接广告-赚快钱-继续造假”的恶性循环。

但这种“捷径”实则饮鸩止渴。首先,虚假粉丝无法转化为真实商业价值:品牌方投放广告时,不仅看粉丝量,更看“粉丝画像匹配度”“互动真实性”“转化率”。刷来的粉丝多为“僵尸粉”或“任务粉”,对产品无兴趣,无法带来实际转化,最终导致创作者“赔了数据又赚吆喝”。其次,数据造假会透支账号信誉:一旦被平台或用户发现“注水”,创作者的专业度和信任度将直线下降,甚至失去长期合作机会。真正的流量增长,从来不是靠“刷”出来的,而是靠内容价值、用户粘性和持续运营堆砌起来的“慢变量”。

四、行业反思:回归“真实”才能走得更远

刷粉刷赞的泛滥,本质是内容行业“浮躁心态”的缩影——过度追求短期流量,忽视内容本质。但抖音作为短视频行业的头部平台,其算法逻辑正在不断向“优质内容”倾斜:更倾向于推荐完播率高、互动真实、垂直深耕的内容。那些坚持原创、深耕垂直领域、与用户建立情感连接的创作者(如知识科普类、非遗传承类、生活记录类账号),即使粉丝增长缓慢,却能获得更稳定的流量和更精准的粉丝群体,最终实现“长尾效应”。

从行业趋势看,随着监管趋严(如《网络短视频内容审核标准细则》明确禁止流量造假)和技术升级(AI行为识别、区块链数据存证的应用),刷粉刷赞的空间将越来越小。对创作者而言,与其在虚假数据上“内卷”,不如回归内容创作本身:打磨选题、提升制作质量、与用户真诚互动。对平台而言,需进一步完善风控机制,建立更透明的数据展示体系(如公开互动率、粉丝活跃度等核心指标),让“真实流量”得到更多曝光。只有当整个行业摒弃“数据至上”的短视思维,回归“内容为王”的初心,抖音生态才能真正健康、可持续地发展。

在抖音在线平台上刷粉丝刷赞是真实的吗?答案早已清晰:它或许能在短期内制造“虚假繁荣”,却经不起时间的检验和算法的审视。对创作者而言,流量焦虑可以理解,但解决焦虑的钥匙,从来不是数据造假,而是沉下心来创作有价值的内容。毕竟,在这个信息爆炸的时代,用户需要的不是“数据明星”,而是能打动人心的“内容伙伴”。而平台、创作者、用户共同守护的“真实”,才是短视频行业行稳致远的基石。