在抖音的算法推荐流里,偶然刷到前男友的动态更新,手指悬在点赞按钮上方的一秒,往往藏着比短视频内容本身更复杂的心理博弈——这从来不是简单的“点”或“不点”,而是关于自我认知、情感边界与社交秩序的微型决策。当一段关系已经画上句号,社交媒体却让“偶然重逢”成为日常,点赞这一行为便被赋予了超出社交礼仪的重量:它是情感残余的试探,是未完成情结的外显,还是自我疗愈的仪式?答案从来不是非黑即白,而是需要穿透行为表象,抵达内心深处的需求与边界。

一、点赞的“主动”背后:是情感惯性还是自我证明?

“主动点击点赞按钮”这一动作,核心在于“主动”二字——它意味着在无外界压力的情况下,个体刻意做出的选择。但在分手后的情感语境里,这种“主动”往往掺杂着连自己都未必清晰的潜意识动机。

最常见的,是“反向证明”心理:通过点赞传递“我过得很好,没有因为你而消沉”的信号。这种心态源于分手后的自尊保护机制,尤其当关系结束得不够体面时,人们会本能地通过社交媒体塑造“完美人设”,以对抗被否定或被抛弃的焦虑。然而,这种证明往往带着表演性:点赞后反复刷新对方主页,查看是否被已读,甚至期待共同好友的见证——本质上,仍是将自我价值锚定在对方的反应上,与“放下”的初衷背道而驰。

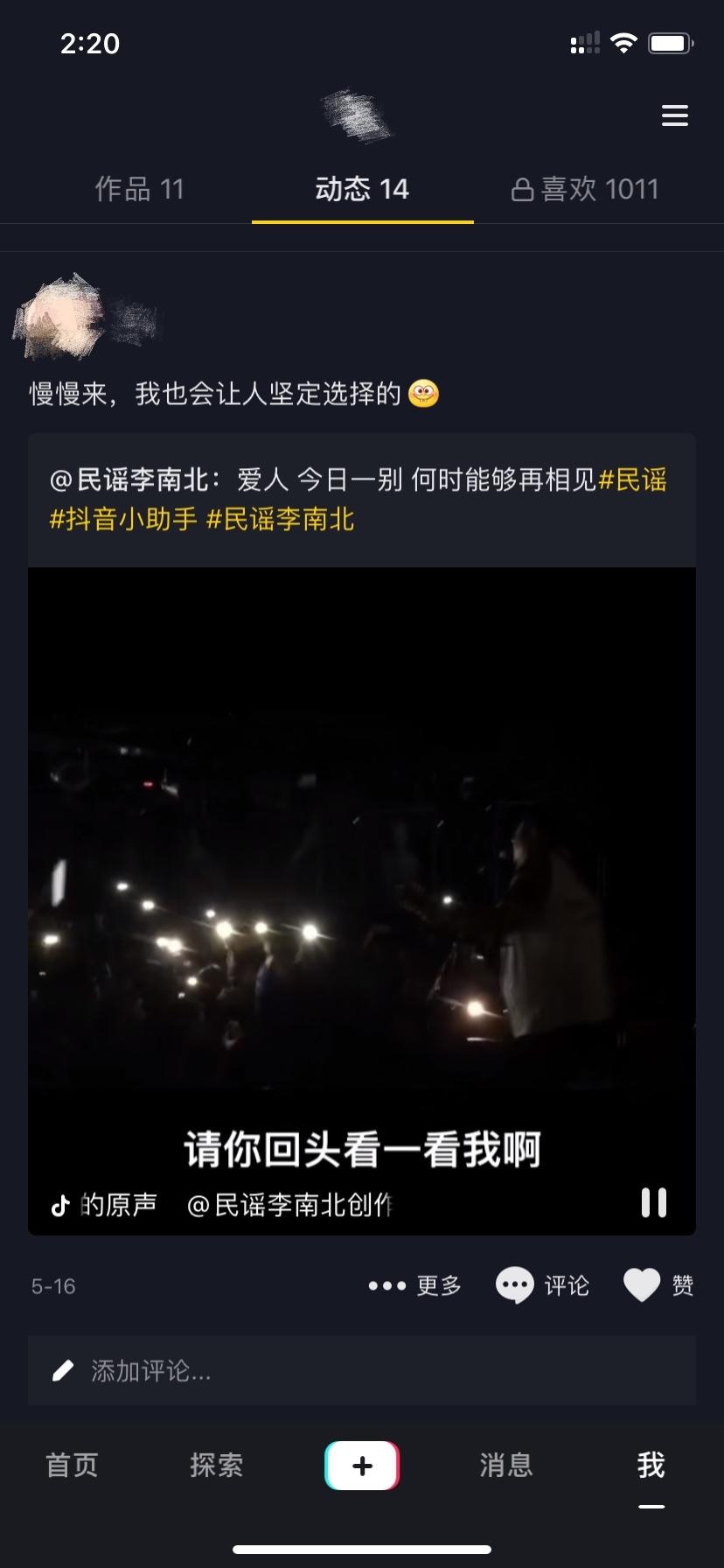

另一种更隐蔽的动机是“情感惯性”。习惯了在亲密关系中通过互动传递关注,分手后仍会无意识地将“点赞”等同于“我在关注你”。尤其当抖音的算法持续推送前男友的动态(比如他常去的健身房、新发布的旅行vlog),这种“被动遇见”可能激活大脑的奖赏机制,让点赞成为一种条件反射式的行为。但惯性不等于真心,就像删不掉的聊天记录不代表放不下,习惯性的点赞或许只是大脑对“熟悉刺激”的依赖,而非情感的延续。

最值得警惕的是“试探性点赞”。有些人会通过点赞观察对方的回应:是否回赞?是否私信?是否更新动态时特意@自己?这种将点赞当作“情感探测仪”的行为,本质上是将自我情绪的遥控器交到了对方手里。若对方没有预期中的回应,容易陷入自我怀疑;若对方积极互动,则可能重新点燃不该有的期待——无论哪种,都会让本该逐渐冷却的关系陷入反复拉扯的泥潭。

二、社交可见性的双刃剑:点赞的“公开成本”远大于想象

抖音作为强社交属性的公开平台,点赞从来不是私人化的行为,而是具有“社交可见性”的信号。当你的共同好友、同事甚至家人都可能看到这一举动时,点赞前男友动态的“成本”便远超个人情绪范畴。

首先是“社交误读”的风险。共同好友可能会过度解读:“他们是不是要复合了?”“她还没放下吧?”尤其在分手不久的敏感期,一个点赞足以引发整个社交圈的猜测与议论。这些外部声音会形成“社交压力”,迫使你后续不断通过行为解释(比如刻意发“单身宣言”动态),反而加剧内心的混乱。

其次是“关系边界”的模糊。分手的本质是“关系降级”——从亲密伴侣变为普通陌生人,甚至“最熟悉的陌生人”。而点赞这一带有“友好暗示”的行为,容易让对方误判当前的关系状态。比如,对方可能认为“你还在意我”,从而在后续互动中越界;或者如果你已有新恋情,这一行为可能给现任带来不必要的误解。社交媒体的“公开性”让“边界感”变得脆弱,而点赞正是最容易打破这种脆弱性的行为之一。

更深层的问题在于“算法的绑架”。抖音的推荐机制基于用户行为数据:你点赞了前男友的动态,算法会认为你对这类内容(他的生活、兴趣圈)更感兴趣,从而持续推送更多相关信息,形成“信息茧房”。你本想偶然遇见后迅速划走,却因为一个点赞陷入“被动关注”的循环——他的每条动态都可能出现在你的推荐流,让你被迫反复面对过去,阻碍情感断舍离的进程。

三、该不该点赞?一个以“自我疗愈”为标准的判断公式

讨论“该不该主动点赞”,本质上是在问“这个行为是否有利于我的情感健康”。与其纠结于“点还是不点”,不如建立一套基于自我需求的判断逻辑:

第一步:问自己“点赞的动机是什么?”

如果是出于“证明自己过得好”,请警惕是否仍在将对方作为价值参照系;如果是“习惯性关注”,请反思是否需要暂时屏蔽他的动态以打破惯性;如果是“试探复合可能”,请先问自己:如果对方没有回应,你是否能承担情绪波动?如果答案是否定的,这个行为便毫无意义。

第二步:评估“点赞后的情绪预期”

想象点赞后最可能发生的事:对方不回应,你会失落吗?对方回赞,你会期待更多互动吗?共同好友看到,你会感到压力吗?如果这些场景中的任何一个会让你陷入负面情绪,那么“不点”就是更理性的选择——真正的放下,是“看到他的动态像看到陌生人的朋友圈一样自然”,无需刻意证明什么。

第三步:区分“偶然遇见”与“刻意寻找”

如果是算法推送的“偶然遇见”,且内容本身无情绪价值(比如一张无关痛痒的风景照),偶尔的“无意识点赞”(比如手滑)不必过度苛责,社交媒体的互动本就带有随机性。但如果是“特意去他主页翻到旧动态再点赞”,这已不是“偶然行为”,而是“主动介入”,需要立刻停止——这种行为本质上是“情感上头”,与自我疗愈的目标背道而驰。

结语:点赞的本质,是你与自己的和解

归根结底,“该不该主动点赞前男友的动态”这个问题,从来不是关于“他”,而是关于“你”。它像一面镜子,照见你在结束一段关系后,是否仍将自我价值捆绑在过去的情感联结中,是否敢于面对“关系已结束”的现实,是否有勇气建立新的情感边界。

真正的放下,从不需要通过点赞来证明。当有一天,你刷到他的动态,内心没有波澜,手指自然划过,甚至笑着评论“哦,他去了那里啊”,那一刻,你才真正完成了从“我们”到“我”的蜕变。社交媒体的动态会更新,但内心的平静与成长,才是对过去最好的告别——而这,比任何一个点赞按钮都更有力量。