在抖音的信息流生态中,用户对好友互动内容的关注,本质上是对社交连接的深度延伸——当算法推荐的内容与熟人行为产生交集,信任感与参与度会显著提升。然而,抖音作为以算法为核心的平台,并未直接设置“好友点赞记录”的独立入口,这让许多用户困惑:究竟如何才能刷到好友的互动痕迹?这背后不仅是技术逻辑的问题,更涉及社交产品设计、隐私保护与用户需求的平衡。

抖音的社交逻辑:从“算法推荐”到“熟人连接”的过渡

抖音的核心竞争力在于其强大的算法推荐系统,通过分析用户行为(点赞、完播、评论等)推送个性化内容。但近年来,平台也在逐步强化社交属性,毕竟“内容+熟人”是提升用户粘性的关键。好友的互动行为(点赞、评论、转发)本质上是一种“社交货币”,能降低用户对陌生内容的警惕性,提升互动意愿。比如,当你刷到一条视频,发现好友已点赞,潜意识里会认为“这内容值得看”,这种“熟人背书”效应正是用户渴望看到好友互动记录的根本原因。但抖音的社交逻辑并非完全开放,它需要在“广度推荐”与“深度连接”间找到平衡点,避免让信息流沦为纯粹的“朋友圈动态”。

当前可实现的路径:间接获取好友互动的“灰色地带”

尽管抖音没有直接展示“好友点赞列表”,但用户仍可通过现有功能间接捕捉到好友的互动痕迹。最常见的是“朋友”页面的“动态”入口(部分用户可见):若好友在公开视频下点赞、评论或发布动态,且对方未关闭“社交可见性”,这里会集中展示相关内容。例如,好友点赞了你关注的某个博主的视频,该动态可能会出现在此页面,成为你“刷到好友互动”的突破口。

其次是评论区互动提醒。当你与好友共同评论同一视频,或回复了好友的评论时,系统会通过“@你”或“共同评论”标签将互动内容推送给你,这种“强关联互动”本质上也是好友互动的一种可视化形式。此外,直播间的“连麦PK”或“礼物赠送记录”中,若好友参与互动,其头像和昵称会实时显示,这也是刷到好友互动的垂直场景。

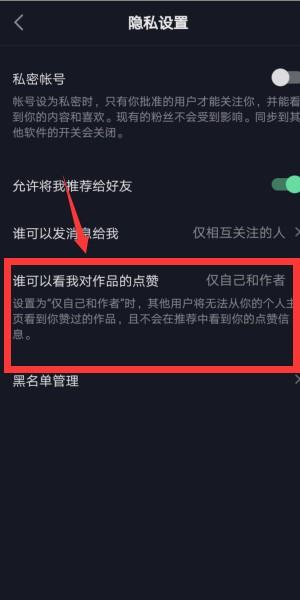

值得注意的是,这些功能并非全量开放,更多依赖用户主动开启社交权限。比如,好友需在隐私设置中允许“动态被好友看到”,或视频发布时选择“公开”,否则即使对方点赞,你也难以通过上述路径察觉。

为什么不直接展示?算法、隐私与生态的三重权衡

用户或许会问:为何抖音不直接设置“好友点赞”入口,让互动更透明?这背后是平台对算法效率、隐私保护与内容生态的深度考量。从算法逻辑看,抖音的核心是“兴趣优先”,若过度强调社交关系,可能导致信息流被好友动态占据,削弱算法推荐的多样性,降低用户发现新内容的效率——这正是早期“朋友圈化”社交产品曾面临的困境。

隐私保护则是另一重障碍。在数字社交中,“点赞”属于个人行为,部分用户可能不希望自己的互动记录被好友实时追踪。若抖音强制公开好友点赞,可能引发用户对“社交压力”的担忧:比如担心被熟人看到自己点赞低俗内容,或因未点赞某条视频而被“标记”为冷漠。这种隐私顾虑会让部分用户减少互动,反而损害社区活跃度。

从内容生态看,抖音的定位是“记录美好生活”,而非纯粹的熟人社交。过度强化好友互动,可能让用户将注意力集中在“熟人关系网”中,削弱对陌生优质内容的探索欲,不利于创作者生态的多元化。因此,平台选择在“算法推荐”与“社交连接”间保持克制,仅通过间接功能满足用户需求,而非全面开放好友互动记录。

用户需求的本质:社交可见性与信任感的构建

为什么用户执着于“刷到好友互动”?本质上是对“社交可见性”的渴求——在数字时代,我们的行为需要被熟人“看见”,才能获得身份认同与情感连接。好友的点赞不仅是“支持”,更是一种“在场证明”:它意味着“我们的兴趣有交集”“我们的关系仍在延续”。这种需求在年轻用户中尤为显著,他们通过抖音的互动行为构建社交资本,比如好友点赞的视频更容易引发二次传播,形成“社交裂变”。

此外,好友互动也是内容信任的“过滤器”。当算法推荐的内容质量参差不齐时,熟人点赞成为判断内容价值的“快捷方式”。比如,一条关于旅游攻略的视频,若三位好友已点赞,用户点开的概率会远高于普通推荐。这种“信任传递”机制,让好友互动成为抖音生态中不可替代的社交货币。

未来趋势:更精细化的社交互动平衡

随着用户对社交连接的需求升级,抖音可能会进一步优化好友互动的展示逻辑,但前提是平衡“透明度”与“隐私权”。例如,平台或可推出“可选互动可见性”功能:允许用户自主设置“点赞记录对好友是否可见”,既满足用户的社交需求,又保护个人隐私。同时,算法或可在“兴趣推荐”中融入更多社交信号——比如优先推荐“好友点赞且你未看过”的内容,既保留算法效率,又强化熟人连接。

另一种可能是垂直场景的深化:在“合拍”“拼视频”等强互动功能中,增加“好友互动榜”或“共同兴趣动态”,让用户在特定场景下更集中地感知好友行为。这种“场景化社交”既能满足用户需求,又不会过度干扰信息流的多样性。

归根结底,“刷到好友互动”的需求映射出数字时代用户对“真实连接”的渴望。抖音若能在技术逻辑与人性需求间找到支点,或许能让“算法的效率”与“社交的温度”共存,让每一次点赞、每一条评论,都成为连接人与内容、人与人的纽带。而用户能做的,是在理解平台规则的基础上,主动调整隐私设置,让好友的互动痕迹,成为信息流中那些温暖的“意外惊喜”。