在数字营销领域,用户互动数据是衡量内容效果、优化投放策略的核心依据,但刷赞行为的泛滥正严重扭曲这一数据真实性。刷赞——通过机器程序、水军账号等非正常手段批量伪造点赞数据,不仅让品牌方的营销决策基于虚假反馈,更破坏了数字生态的信任基础。如何有效检测和识别这些刷赞行为,已成为数字营销从业者必须攻克的难题,其背后不仅是技术对抗,更是对“真实价值”的捍卫。

刷赞行为的隐匿形态:从“机械批量”到“智能伪装”

刷赞行为早已不是早期“秒赞机器人”的低级形态,而是进化出更复杂的伪装技术。一类是机器批量刷赞,通过模拟用户点击轨迹、随机化点赞间隔,配合代理IP池和设备指纹伪造,在短时间内完成大规模点赞,这类行为虽然数据量庞大,但存在“无内容浏览”“点赞时间规律化”等明显特征。另一类是人工水军刷赞,由真实用户或兼职人员手动操作,会结合目标内容类型模拟真实互动——比如在美食笔记下附上“看起来好好吃”等评论,点赞前会停留3-5秒“浏览”内容,这类行为更贴近真实用户,但通过“账号活跃度异常”(如新注册账号无历史互动、短时间内跨领域大量点赞)仍可识别。此外,还存在平台漏洞刷赞,利用平台算法漏洞(如点赞计数机制缺陷)或接口漏洞进行数据造假,这类行为隐蔽性强,但通常伴随“数据突增-平台修复-数据回落”的波动轨迹,成为检测的关键突破口。

技术驱动:构建“数据特征+行为序列”双维度识别体系

有效识别刷赞,需跳出单一数据维度的局限,构建“静态特征+动态行为”的立体检测模型。静态特征分析聚焦账号本身的数据标签,包括账号注册时长(新注册账号占比过高)、历史互动率(无评论、转发仅有点赞)、关注-粉丝比(关注远超粉丝或反之)、设备指纹一致性(同一IP下多个账号行为模式雷同)等。例如,某品牌推广中若出现大量“注册7天内、无历史动态、关注数<10”的账号集中点赞,即可标记为高危账号。

动态行为序列分析则通过用户行为的时间戳、操作路径捕捉异常。真实用户的点赞往往伴随“浏览-停留-互动”的完整行为链,而刷赞行为常出现“无停留点赞”“跨平台秒切换点赞”“深夜集中点赞”等规律。借助AI算法(如LSTM神经网络)对用户行为序列建模,可识别出“点赞间隔<3秒”“连续10条内容无差异化点赞”等异常模式。某短视频平台的实践显示,通过行为序列分析,其对水军账号的识别准确率提升至92%,远高于传统规则引擎的70%。

此外,多源数据交叉验证是提升识别准确性的关键。例如,将点赞数据与用户消费行为(如是否购买过产品)、内容互动深度(如完播率、评论质量)结合——若某条“高赞”内容的完播率不足5%,且点赞用户中0%产生消费,则刷赞嫌疑极大。这种“互动数据-商业数据-行为数据”的三角验证,能有效过滤“只点赞不转化”的虚假流量。

平台责任:从“事后拦截”到“实时风控”的机制升级

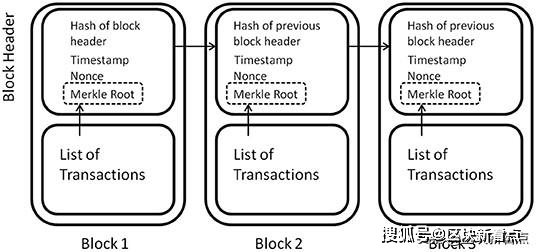

刷赞行为的检测,离不开平台方的主动作为。当前主流平台已从“事后清理”转向“实时风控”,通过建立“事前预警-事中拦截-事后溯源”的全链路防控体系。事前预警依托风险账号库,对疑似刷手账号进行标记,限制其点赞权限(如单日点赞上限≤20次);事中拦截则通过实时监测系统,对“单IP分钟点赞超50次”“同一内容1小时内点赞量突增1000%”等异常波动触发暂停机制,人工审核后再放行;事后溯源则通过区块链技术记录点赞数据流转,一旦发现刷赞行为,对涉及账号进行降权、封禁,并向品牌方推送异常数据报告。

平台间的协同同样重要。由于刷手常跨平台“养号”(在一个平台积累正常互动,到另一平台刷赞),建立行业黑名单共享机制能形成“一处失信、处处受限”的威慑。例如,某社交平台与电商平台数据互通后,发现“刷赞账号”在电商平台的退货率是普通用户的3倍,遂将此类账号纳入跨平台风控名单,大幅降低了刷赞行为的生存空间。

挑战与破局:在“技术对抗”中坚守真实价值

尽管检测手段不断升级,刷赞行为仍面临“道高一尺,魔高一丈”的挑战:一是AI对抗升级,刷手开始使用GAN(生成对抗网络)模拟真实用户行为,生成“伪真实”点赞序列;二是成本降低,兼职刷手平台通过“任务分拆”(如100个账号各点1次)降低单次刷赞成本,让“小额高频”刷赞难以追踪;三是数据孤岛,中小品牌方缺乏自建风控系统能力,依赖平台数据却难以验证其真实性。

破解这些挑战,需从“技术+生态”双管齐下。技术上,引入“图神经网络”分析账号间的关联关系(如是否存在“点赞团伙”),通过社交网络拓扑结构识别异常集群;生态上,推动行业建立“真实互动认证标准”,品牌方可优先选择通过认证的KOL(真实粉丝率≥80%),投放时附加“互动真实性”条款,将刷赞成本与违约金挂钩。此外,提升用户举报机制效率(如“一键举报异常点赞”并实时反馈处理结果),让普通用户成为反刷赞的“监督哨点”。

数字营销的本质是“连接真实用户与品牌价值”,刷赞行为看似是数据的“虚假繁荣”,实则是长期信任的“慢性毒药”。有效检测识别刷赞,不仅需要算法的精准、平台的担当,更需要行业回归“以用户为中心”的初心——当每一份点赞都承载真实的情感共鸣,数字营销才能真正从“流量游戏”走向“价值深耕”,在真实互动中构建品牌与用户的长期信任。这不仅是技术的胜利,更是数字生态健康的基石。