在新浪新闻平台上,用户通过“刷点赞”提升内容互动数据的行为是否存在普遍性?这一问题不仅是平台生态治理的微观切口,更折射出数字内容传播中真实性与效率的深层矛盾。作为国内主流资讯平台,新浪新闻日均承载海量信息,其点赞机制本应是用户真实态度的量化体现,但现实中,刷点赞行为是否已形成规模化的“灰色产业链”?其普遍性又该如何界定?要回答这一问题,需从行为特征、驱动逻辑、生态影响等多维度解构,而非简单以“是”或“否”概括——刷点赞行为在特定内容类型与用户群体中确实存在局部普遍性,但尚未构成全域性泛滥,其背后是流量逻辑、平台规则与用户心理共同作用的结果。

一、局部普遍性:从“异常数据”到“隐性刚需”的行为演变

观察新浪新闻的内容生态,刷点赞行为的普遍性呈现显著的“领域差异”与“层级分化”。在民生新闻、社会热点等强时效性内容中,部分创作者或运营方会通过技术手段或人工干预,短时间内集中提升点赞量。例如,某条突发新闻下,新发布评论的点赞数在几分钟内突破千次,远超正常用户互动速度;或是一些垂直领域账号(如本地资讯、民生解读),其长期内容点赞量与阅读量、评论量严重失衡,点赞数虚高30%-50%的情况并不鲜见。这类数据异常往往指向“刷点赞”的存在,且在追求“爆款效应”的内容中更具普遍性。

从用户群体看,刷点赞行为已从早期“职业刷手”的单一模式,向普通用户的“隐性需求”扩散。一方面,部分自媒体创作者将点赞量视为账号“权重”的核心指标,认为高点赞能触发平台算法推荐,进而形成“刷点赞-提升曝光-吸引真实互动”的循环;另一方面,少数企业或机构为塑造舆情热度,会组织团队对特定内容进行集中点赞,试图制造“多数认同”的假象。这类行为虽非所有用户的常态,但在内容生产与传播的“利益链条”中,已形成局部普遍的“刚需”。

二、驱动逻辑:流量焦虑、算法激励与商业变现的三重裹挟

刷点赞行为的普遍性,本质是数字内容生态中“流量至上”逻辑的必然产物。对新浪新闻平台而言,算法推荐机制的核心指标之一便是内容的互动率(点赞、评论、转发占比),其中点赞因操作成本低、数据易量化,成为创作者“优化”互动数据的首选。当平台将高互动内容优先推送给用户时,创作者便陷入“不刷赞则被淹没”的竞争焦虑——尤其在信息过载的环境中,一条内容的初始曝光往往依赖点赞量“破圈”,这种“马太效应”倒逼部分创作者通过刷点赞获取生存空间。

商业变现则是更直接的驱动力。在新浪新闻,账号的粉丝量、互动量直接影响广告报价、平台分成等收益。例如,一个拥有10万粉丝但点赞量长期低迷的账号,其商业价值远低于粉丝量相同但点赞量虚高的账号。部分MCN机构甚至会明确将“刷点赞”纳入运营SOP,通过“数据包装”快速打造“优质账号”,再对接广告客户。这种“数据造假-流量变现”的模式,使得刷点赞从个人行为演变为有组织的产业,进一步推高了其普遍性。

此外,用户心理的“从众效应”也为刷点赞提供了土壤。当一条内容点赞量过高时,部分真实用户会下意识认为“内容有价值”,从而主动点赞,形成“数据幻觉”与真实互动的叠加。这种心理被部分创作者利用,通过初始刷点赞制造“热门假象”,进而吸引更多用户参与,形成“滚雪球式”的虚假繁荣。

三、生态影响:从“数据失真”到“信任危机”的连锁反应

刷点赞行为的普遍性,正在对新浪新闻的内容生态产生潜移默化的负面影响。首当其冲的是数据失真——点赞本应是用户真实态度的“晴雨表”,但当虚假数据充斥其中,平台便难以准确评估内容质量。算法可能将虚高点赞的低质内容误判为“优质”,挤占真正有价值内容的曝光空间,导致“劣币驱逐良币”。例如,一些深度调查报道因互动数据不及“标题党”,长期得不到推荐;而部分缺乏实质内容的“情绪化内容”因刷点赞获得高曝光,加剧了内容生态的浮躁化。

更深层的在于平台公信力的侵蚀。用户对内容的信任,建立在数据真实性的基础上。当发现大量点赞数据异常时,用户会逐渐对平台互动机制产生怀疑,甚至对“热门内容”产生天然抵触。这种信任危机一旦形成,不仅会影响用户粘性,更会削弱平台作为主流资讯媒体的社会价值——毕竟,新闻传播的核心在于真实,而点赞数据的造假,本质上是对真实性的消解。

对创作者而言,刷点赞的普遍性也形成“逆向淘汰”。坚持真实互动的创作者因数据“不亮眼”而难以获得流量,而依赖刷赞的创作者却能快速崛起,这种“劣胜优汰”的现象会打击优质内容生产者的积极性,最终导致生态整体质量下滑。

四、治理挑战与趋势:从“被动封禁”到“生态重构”的破局之路

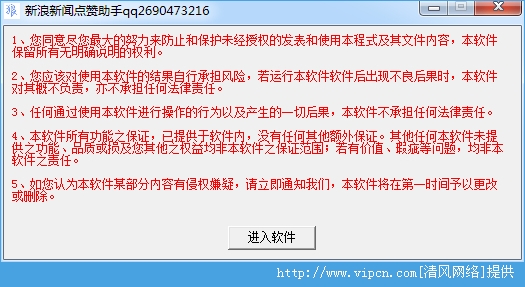

面对刷点赞行为的普遍性,新浪新闻平台已采取多种治理措施,如通过AI算法识别异常点赞模式(如短时间内同一IP大量点赞、无真实阅读行为的点赞)、对违规账号进行限流或封禁等。但治理难度依然显著:一方面,刷点赞技术不断迭代,从“机器刷赞”到“真人代刷”(通过兼职平台组织真实用户点赞),隐蔽性更强;另一方面,流量激励与数据真实的矛盾尚未根本解决,创作者对“点赞刚需”的依赖难以在短期内消除。

未来,治理需从“技术封堵”转向“生态重构”。其一,平台可优化算法逻辑,降低点赞量在推荐中的权重,增加内容深度、用户停留时长等“质量指标”的占比,引导创作者从“追求数据”转向“打磨内容”;其二,建立更透明的互动数据公示机制,如公开点赞用户的活跃度、阅读轨迹等信息,让用户能自主判断数据真实性;其三,加强用户教育,通过平台规则宣传、典型案例曝光等方式,让普通用户认识到刷点赞的危害,主动抵制虚假数据。

刷点赞行为的普遍性,本质是数字时代内容生产与传播逻辑的“阵痛”——当流量成为核心考核指标,真实便容易被异化为工具。 对新浪新闻而言,治理刷点赞不仅是维护平台生态的技术问题,更是重塑内容价值、重建用户信任的社会责任。唯有回归“内容为王、真实为基”的初心,让每一次点赞都承载真实的用户态度,才能让平台在信息洪流中真正发挥“主流媒体”的价值引领作用。