在社交媒体的日常流中,刷到合拍朋友的动态几乎是每个用户都会经历的瞬间。那个曾与你深夜长谈、共享秘密、或在兴趣图谱上高度重合的人,他们的更新自带一种特殊的“社交引力”——既熟悉又亲切,仿佛隔着屏幕都能感受到彼此的磁场。然而,当“点赞”这个看似简单的操作摆在面前时,许多人会陷入微妙的犹豫:随手一赞?还是精心互动?这小小的双击屏幕,背后实则是社交关系的微妙博弈,也是对“合拍”本质的深度回应。点赞从来不是机械的数字累加,而是合拍朋友之间无需言说的“情感暗号”,其方式与分寸,直接影响着关系的温度与质感。

合拍朋友的“特殊属性”:为何他们的动态值得用心对待?

“合拍的朋友”在社交语境中早已超越普通好友的定义。他们可能是与你口味高度一致的“饭搭子”,总能在同一部电影、同一本书中找到共鸣;可能是价值观同频的“灵魂伙伴”,对生活、理想有着相似的执着;也可能是默契十足的“行动战友”,从策划一次旅行到完成一个项目,总能心领神会。这种“合拍”的本质,是认知与情感的深度共振——他们的动态不再是泛泛的生活记录,而是你自我投射的镜像,是你情感世界的延伸。

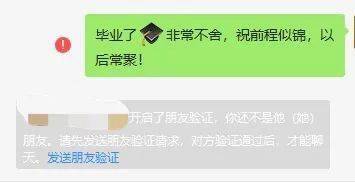

正因如此,刷到合拍朋友的动态时,点赞的意义便发生了质变。对普通朋友,点赞可能只是社交礼仪的“例行公事”;但对合拍的朋友,点赞更像是一种“确认”:确认“我懂你的分享”,确认“我们的连接依然鲜活”,确认“你仍在我的精神版图里”。这种确认,是维系合拍关系的重要纽带。心理学中提到的“共情强化效应”表明,当对方感知到你的精准回应时,心理上的亲近感会显著提升。因此,合拍朋友的动态,值得你跳出“点赞即结束”的惯性思维,进入“点赞即对话”的深度互动模式。

点赞的“价值分层”:从“符号化认可”到“情感化共鸣”

合拍朋友的点赞场景,天然存在价值分层。动态内容的不同,决定了点赞策略的差异——并非所有“合拍”都适合用同一种方式回应,唯有匹配内容价值的点赞,才能传递真正的“懂”。

当合拍朋友分享的是“高浓度情感内容”时——比如一次重要的成就、一段低谷的感悟、或是对某个事物的深刻思考——简单的“赞”往往显得单薄。此时,点赞需要升级为“情感化共鸣”。例如,对方分享考研上岸的喜悦,点赞的同时附上一句“记得你说过凌晨四点的图书馆,现在终于看到光了”,这种结合共同记忆的回应,比单纯的点赞更能戳中对方的心窝。此时的点赞,已超越了“我看到了”的符号化认可,进化为“我与你共情”的情感传递。

而当对方分享的是“低门槛日常内容”时——比如一张随手拍的咖啡、一句碎碎念的吐槽——则更适合“轻量级互动”。此时的重点是“存在感”而非“深度”,一个自然的点赞,配合一个“表情包”或简短回应(如“这杯咖啡看起来很治愈!”),既表达了关注,又不会给对方造成回复压力。合拍关系中的“默契”,往往就藏在这些“恰到好处”的分寸感里——知道何时需要浓墨重彩,何时需要点到即止。

点赞的“时机陷阱”:避免“秒赞”与“沉没”,让互动更自然

社交媒体点赞的“时机”,是合拍关系中容易被忽视的细节。很多人习惯于“秒赞”——看到动态立刻双击,看似热情,实则可能暴露两种问题:一是过度关注,让对方感到社交压力;二是缺乏思考,让点赞失去“专属感”。合拍的关系需要“呼吸感”,点赞同样需要“留白”。

更理想的时机,是“延迟点赞”。比如对方早上9点分享的内容,你可以在午休或傍晚浏览时自然点赞,这种“非即时”的回应,传递的是“我看到了,并且记在了心里”,而非“我时刻盯着你的动态”。对于一些需要时间沉淀的内容——比如对方分享的读书笔记、旅行vlog——甚至可以隔天再点赞,并附上“昨天认真看了你的vlog,镜头里的XX地方好有故事感”,这种“滞后但有温度”的互动,远比秒赞更显真诚。

另一个陷阱是“点赞沉没”。当对方连续分享多条动态时,很多人习惯性地逐条点赞,但这种“批量操作”容易让互动显得机械。合拍的朋友之间,更需要“精准打击”——选择1-2条最具代表性的动态深度互动,其他动态可以偶尔点赞,或通过评论、私聊等方式表达关注。这种“有所侧重”的点赞,能让对方感受到你的用心,而非敷衍的“社交打卡”。

趋势与挑战:从“点赞量”到“点赞质”,合拍关系的互动升级

随着社交媒体的“信息过载”,点赞的社交价值正在经历从“数量”到“质量”的转型。过去,“点赞数”是关系热度的直观体现;如今,“点赞的质感”才是合拍关系的核心指标。尤其在合拍的朋友之间,那种“千篇一律的点赞”正在失去意义,取而代之的是“个性化、场景化、情感化”的互动升级。

挑战在于,如何在碎片化的社交节奏中,保持点赞的“质量”。答案在于“建立互动锚点”——即通过长期观察,捕捉合拍朋友的核心兴趣与情感需求。比如对方热爱摄影,可以针对其作品点赞并具体点评“这张光线的运用很有安塞尔·亚当斯的感觉”;对方近期在学乐器,可以在其练习动态下点赞并留言“每天进步一点点,下次想听现场版”。这种“锚点式”点赞,不再是随意的社交行为,而是基于深度了解的“精准回应”。

未来的合拍关系互动,可能会更注重“点赞的延伸性”。即点赞不止于双击屏幕,而是引发后续的深度连接——比如因一条动态引发私聊讨论,或因共同的点赞促成线下见面。此时的点赞,更像是一个“社交开关”,开启的是合拍朋友之间更丰富的情感流动。

在社交媒体的生态里,合拍的朋友是稀缺的“精神财富”,而点赞则是维系这份财富的“微操作”。它不需要刻意讨好,也不需要繁复技巧,但需要你带着“懂”的感知,在每一次双击中传递“我与你同在”的信号。合拍关系的本质,是“无需多言却心照不宣”的默契,而点赞,就是这种默契最温柔的注脚。下次再刷到合拍朋友的动态时,不妨多停留一秒,让那个小小的赞,成为你们之间独特的“情感密语”——毕竟,在这个快节奏的时代,有人愿意为你“用心点赞”,本身就是一种难得的合拍。