在社交平台上,点赞数高但评论数少的现象并不罕见。一条内容动辄收获数千甚至上万点赞,评论区却冷清得只有寥寥几条留言,这种“点赞高评论少”的倒挂状态,常常让观察者产生疑问:这是否意味着账号在通过刷量伪造数据?事实上,将这种现象简单归因于刷量行为,既忽略了社交互动的复杂性,也可能误判真实的用户行为逻辑。要理解这一现象,需要从社交行为的本质、内容形式的差异、平台机制的引导以及用户心理的多重维度展开分析。

点赞与评论:社交互动的“轻量化”与“深度化”分野

点赞与评论,本质上是两种不同成本的社交互动。点赞是“轻量级”行为:用户只需点击一次图标,即可完成对内容的认可,无需额外思考或表达。这种低门槛使得点赞成为社交平台最基础的“社交货币”,用户通过点赞快速传递“我看到了”“我认同”的态度,甚至无需阅读全文(比如快速滑动时看到图片好看就点赞)。而评论则是“深度化”互动:需要用户组织语言、表达观点,甚至回应他人,成本远高于点赞。

在快节奏的社交环境中,“点赞惰性”已成为普遍现象。心理学中的“最小努力原则”指出,人们倾向于选择消耗能量最少的行为方式。当内容仅停留在“有趣”“好看”等浅层认知时,用户更倾向于用点赞快速表态,而非花时间撰写评论。例如,一张宠物萌照或风景美图,可能引发大量点赞,但评论往往集中在“可爱”“绝了”等重复性表达,难以形成深度讨论——这并非数据造假,而是用户真实的行为选择。

内容形式:视觉冲击 vs 讨论触发

内容本身的属性,直接决定了点赞与评论的比例。视觉驱动型内容(如短视频、图片、表情包)天然更易获得点赞,因为人类对视觉信息的处理速度远快于文字,且“好看”“有趣”的情绪反应可直接转化为点赞行为。例如,美妆博主发布的“妆容对比”视频,用户可能被惊艳效果瞬间点赞,但评论区却因“教程太复杂学不会”“求同款色号”等重复问题难以展开。

相比之下,观点驱动型内容(如深度分析、争议性话题)更易激发评论。例如,一篇讨论“职场加班文化”的文章,读者可能因认同或反对而留言辩论,点赞反而成为次要互动。但这类内容在社交平台本就属于少数,多数内容以娱乐、生活分享为主,缺乏引发深度讨论的“钩子”。因此,“点赞高评论少”更可能是内容类型与平台生态匹配的结果,而非刷量证据。

平台机制:算法推荐与评论区“隐形门槛”

社交平台的算法机制,也在无形中塑造了“点赞高评论少”的格局。多数平台的推荐逻辑以“互动率”为核心指标,而点赞作为最易产生的互动行为,被算法赋予更高权重。这意味着,高点赞内容会获得更多流量曝光,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的正循环。但评论区的排序、折叠机制,却可能降低用户评论意愿。

例如,某些平台的评论区默认按“热评”排序,普通用户的评论容易被淹没,用户觉得“说了也没人看”,从而放弃互动;或评论区存在“杠精”“引战言论”,用户为了避免争执,选择默默点赞而非发声。此外,部分平台的“评论审核”机制可能导致留言延迟显示,用户等待过程中失去表达热情。这些平台设计层面的问题,比刷量更直接地解释了“点赞多评论少”的现象。

社交心理:点赞的“社交货币”功能与评论的“暴露风险”

点赞在社交中扮演着“社交货币”的角色:用户通过点赞他人内容,维持社交关系,传递“我在关注你”的信号。例如,看到朋友发布旅行照片,点赞是最低成本的互动方式,既能表达关心,又不会因“评论内容不够好”而显得尴尬。而评论则带有更高的“暴露风险”:用户需要公开表达观点,可能面临被反驳、被质疑甚至被网暴的压力。

在“人设管理”盛行的社交环境中,用户对评论的谨慎程度远高于点赞。尤其对粉丝量较大的账号而言,粉丝可能担心“评论不当被挂”,选择“只点赞不评论”;对普通用户而言,看到热门内容时,“大家都点赞了,我的评论可能没新意”的心理也会抑制评论行为。这种“社交焦虑”使得点赞成为“安全牌”,评论则成为“高风险选项”。

刷量行为:真实存在的“数据幽灵”,但需理性鉴别

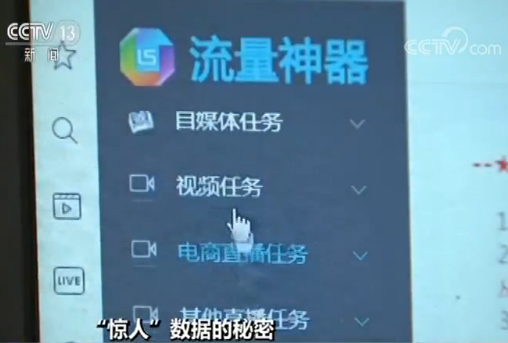

当然,不可否认的是,部分账号确实存在刷量行为。刷量产业链通过技术手段模拟真人点赞,甚至批量生成“僵尸评论”,制造虚假繁荣。但刷量导致的“点赞高评论少”往往具有明显特征:点赞量与粉丝量严重不匹配(如新号突然爆发式点赞)、评论内容高度雷同(如“好看”“支持”等机械复制)、用户账号无历史互动记录等。

然而,将所有“点赞高评论少”的现象归咎于刷量,是一种以偏概全的误判。真实用户行为中,大量“点赞不评论”是常态,尤其在短视频、图片等视觉内容为主的平台。例如,抖音上某条宠物搞笑视频点赞破百万,评论却只有几千条,这更可能是内容本身的娱乐属性导致用户“一笑而过”却懒得留言,而非数据造假。

结语:超越数据表象,理解社交互动的真实逻辑

“点赞数高但评论少”并非简单的“刷量”标签,而是社交生态中用户行为、内容形式、平台机制与心理因素共同作用的复杂结果。点赞作为低成本的互动符号,承载了用户快速表达认同的功能;评论作为深度互动的载体,则因高门槛、高风险而成为少数人的选择。与其纠结于数据是否“造假”,不如关注内容本身是否触达用户——真正的社交价值,不在于点赞数的多少,而在于互动背后是否形成了真实的情感连接与内容共鸣。

对平台而言,优化评论区环境、降低评论门槛、鼓励深度讨论,或许比单纯追求点赞量更能构建健康的社交生态;对用户而言,理性看待数据,拒绝“唯点赞论”,才能在社交互动中找到更真实的表达与连接。