在算法驱动的社交媒体生态中,“变相刷点赞量”已从边缘潜规则演变为系统性顽疾。这种以技术手段伪造用户互动的行为,正悄然解构内容价值的评价体系,侵蚀公平竞争的土壤,其影响远超平台数据层面的失真,更关乎数字时代内容生态的健康根基。当点赞量成为算法推荐的核心权重,内容创作便从“价值输出”异化为“流量竞赛”,而变相刷点赞的存在,则让这场竞赛从一开始就失去了公平性。

算法逻辑与变相刷点赞的共生:数据指标的单向度依赖

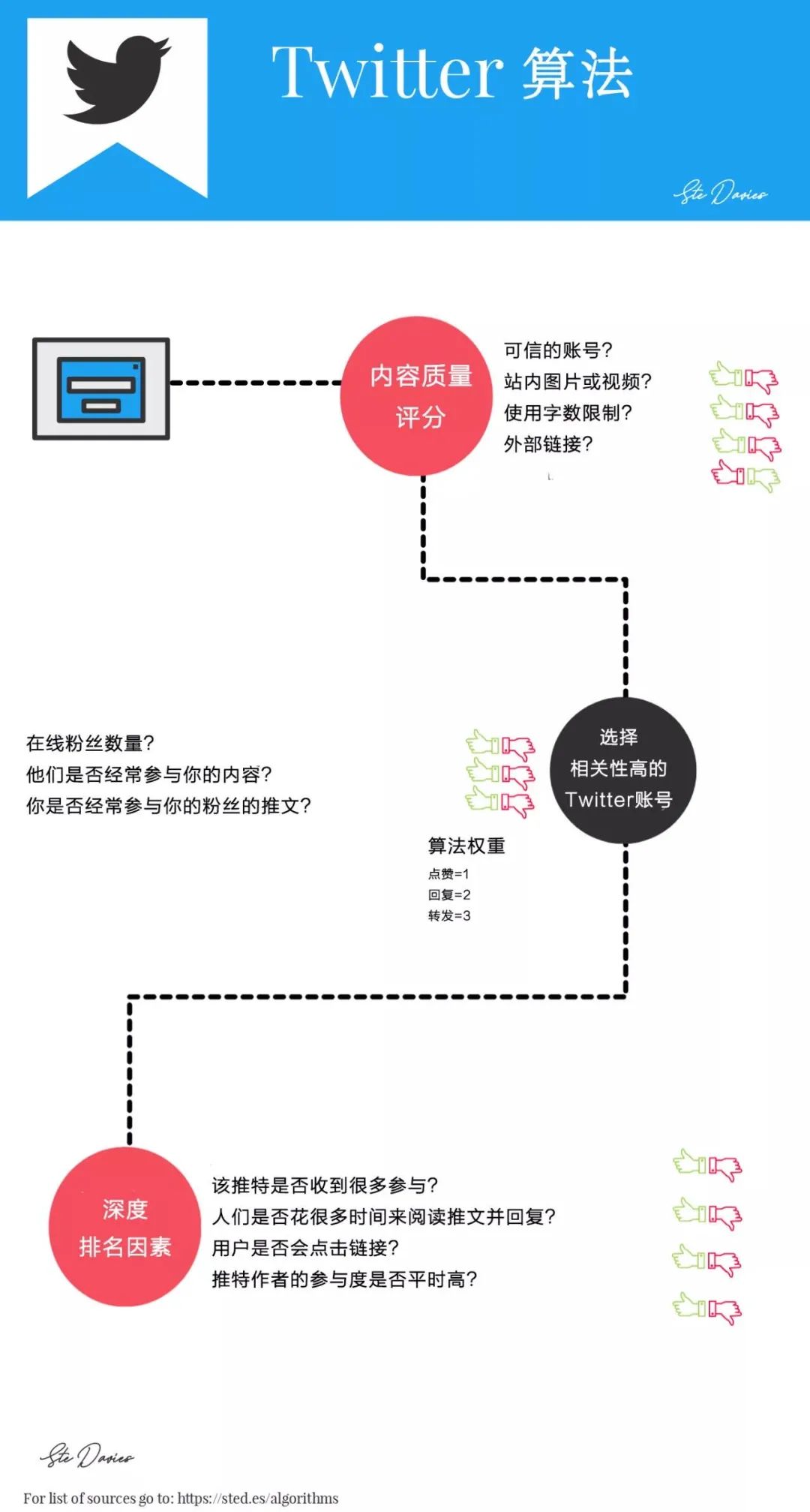

社交媒体的算法推荐系统本质上是“数据驱动”的,而点赞量作为最直观、最易量化的用户反馈指标,被纳入内容分发权重的核心公式。无论是“协同过滤”还是“深度学习模型”,算法都倾向于将高互动内容判定为“优质内容”,从而给予更多曝光机会。这种设计本意是提升用户体验,却催生了“变相刷点赞”的产业链——从真人模拟点击、水军矩阵控评,到利用脚本程序批量伪造互动,再到通过“互赞群”“刷量平台”实现数据注水,手段不断迭代隐蔽。

问题的根源在于算法对“即时反馈”的过度依赖。平台追求用户停留时长、活跃度等核心数据指标,而高点赞量能直接刺激算法判定内容“受欢迎”,形成“曝光-互动-更多曝光”的正向循环。这种循环本应属于优质内容,却因变相刷点赞的存在被人为扭曲:一条内容即便价值为零,只要刷量足够,仍能获得算法青睐。算法的逻辑闭环与流量经济的逐利本质,共同为变相刷点赞提供了生存土壤,使其从“作弊行为”演变为“行业潜规则”。

内容价值的异化:从“信息增量”到“流量符号”

内容价值的本质在于提供信息增量、情感共鸣或社会价值,但在变相刷点赞的冲击下,这一评价标准被彻底颠覆。当点赞量成为“内容质量”的代名词,创作者的注意力从“如何创作好内容”转向“如何让数据更好看”。标题党、情绪化表达、低俗猎奇等内容因更易引发点击互动,成为刷量重点;而深度调查、专业分析、人文关怀等需要沉淀的内容,因难以快速积累点赞,逐渐被边缘化。

更严重的是,变相刷点赞导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。中小创作者在缺乏资本支持的情况下,难以与拥有刷量资源的MCN机构或个人竞争;而头部创作者即便内容质量下滑,仍可通过刷量维持“高人气”标签,进一步挤压优质内容的生存空间。内容的价值不再由其内在属性决定,而异化为可以被量化的“流量符号”,用户在算法推送的“高赞幻觉”中,逐渐失去辨别真实价值的能力,最终导致整个平台的内容生态陷入“低质-高赞-更低质”的螺旋式下降。

公平竞争的消解:资本与技术主导的“数字特权”

公平竞争是内容生态可持续发展的基石,但变相刷点赞的存在,让竞争天平严重倾斜。在理想状态下,创作者应凭借内容质量、创意能力和用户口碑获得认可;现实中,竞争却演变为“数据投入”的比拼——谁能承担刷量成本,谁就能获得更多曝光资源。这种“数字特权”不仅体现在个人创作者之间,更延伸到商业机构:品牌方通过刷量制造“爆款假象”,误导消费者选择;媒体账号用虚假互动塑造“影响力”,扭曲公共议题的讨论方向。

变相刷点赞还破坏了平台规则的权威性。多数平台明令禁止刷量行为,但技术隐蔽性使得监管难度极大:真人模拟点赞难以与真实用户区分,跨平台数据互通让刷量行为“打一枪换一个地方”。当规则被架空,公平竞争便沦为空谈,创作者要么加入刷量行列“同流合污”,要么在流量挤压下黯然离场,最终导致内容生态的创新活力枯竭。

用户感知与生态危机:信任崩塌的连锁反应

用户作为内容生态的最终消费者,是变相刷点赞最直接的受害者。当用户发现“高赞内容”充斥着低质信息、虚假宣传甚至恶意营销,对平台的信任度会急剧下降。这种信任危机不仅体现在对单条内容的质疑,更延伸对整个平台评价体系的怀疑——用户开始怀疑“点赞”的真实性,进而怀疑算法推荐的公正性,最终选择减少使用或逃离平台。

更深层的危机在于用户行为的异化。长期暴露在虚假高赞内容中,用户的审美阈值和信息辨别能力会逐渐降低,对“短平快”刺激产生依赖,对深度内容失去耐心;而创作者则因刷量得利,进一步放弃内容创新,形成“用户沉迷低质-创作者生产低质”的恶性循环。这种连锁反应最终导致平台生态的“公地悲剧”:当所有人都为短期流量透支长期价值,整个生态系统的健康根基将被彻底动摇。

治理困境与破局可能:从“算法纠偏”到“价值回归”

治理变相刷点赞的困境在于,它不仅是技术问题,更是价值导向问题。单纯的技术反作弊只能治标,唯有重构算法逻辑、重塑内容评价体系,才能实现标本兼治。一方面,平台需降低点赞量在算法权重中的占比,引入用户停留时长、转发评论质量、跨平台权威引用等多维指标,让“真实价值”成为算法推荐的核心依据;另一方面,应提高算法透明度,向用户公开内容分发的关键逻辑,让“数据黑箱”接受公众监督。

此外,行业自律与用户教育同样不可或缺。创作者联盟可建立反刷量公约,抵制数据造假;平台可通过“优质内容标签”“深度创作扶持计划”等方式,引导创作者回归价值本质;而用户媒介素养的提升,则能形成“用脚投票”的监督力量——当虚假高赞内容失去市场,刷量行为自然会失去生存空间。

在算法驱动的社交媒体中,变相刷点赞的本质是流量经济对内容价值的侵蚀,而重建公平竞争环境,本质是让内容创作回归“以价值为核心”的本质。这需要平台、创作者、用户三方合力:平台放弃“唯数据论”的短视,创作者坚守内容初心,用户擦亮辨别双眼。唯有如此,才能让算法真正成为优质内容的“助推器”,而非流量造假的“帮凶”,让社交媒体回归连接价值、传递信息的初心。