在社交媒体深度渗透日常生活的当下,点赞数已成为衡量内容影响力的重要指标,部分用户为快速提升数据表现,将目光投向“刷赞软件破解版”。这类软件打着“免费刷赞”“无限量刷”“无需付费”的旗号,在非官方渠道广泛传播,其背后隐藏的技术风险、法律隐患与伦理争议,却往往被用户忽视。深入剖析刷赞软件破解版的运作逻辑、潜在危害及替代路径,对引导健康的内容创作生态具有重要意义。

刷赞软件破解版的“诱惑逻辑”:虚假需求与低成本陷阱

刷赞软件破解版的核心吸引力,在于精准抓住了用户对“快速见效”的渴望。无论是个人博主追求虚荣满足,还是商家账号为提升商业价值,点赞数作为最直观的数据反馈,被赋予了“成功符号”的意义。正版刷赞软件通常按点赞量或时长收费,价格从几十元到上千元不等,而破解版通过逆向工程破解正版软件的付费机制,让用户“零成本”获取服务,这种“免费午餐”的错觉,使其在低预算用户中迅速扩散。

从技术角度看,破解版软件往往通过模拟真实用户操作(如批量切换IP、模拟滑动点击)或利用平台API漏洞实现刷赞。部分软件甚至宣称“智能匹配真人粉丝”,实则通过机器人账号或僵尸粉刷量,这些账号无头像、无动态、无互动,极易被平台识别。尽管如此,用户仍因短期内点赞数的显著增长而获得心理满足,陷入“数据依赖”的恶性循环——越刷越需要数据,越需要数据越不敢停止。

下载环节的隐形风险:从“免费”到“被收割”的代价

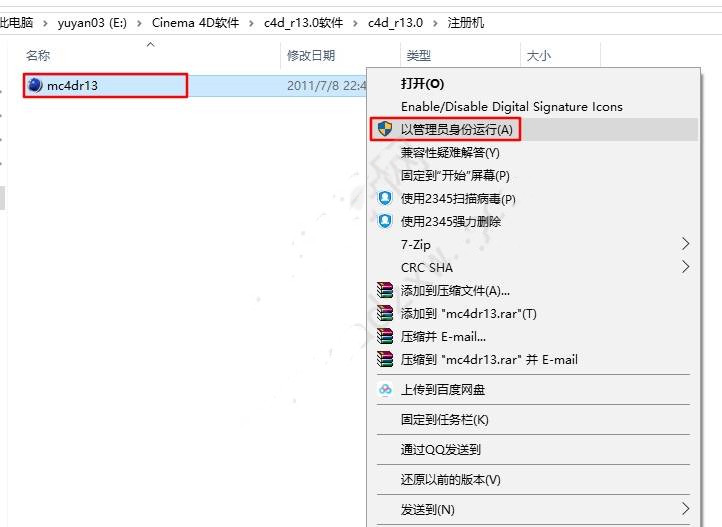

用户搜索“刷赞软件破解版下载”时,常会遭遇钓鱼链接、捆绑安装与恶意程序。非官方渠道(如小众论坛、网盘分享群、第三方应用商店)提供的破解版软件,多为二次打包的“毒载体”。下载后,用户电脑或手机可能被植入木马病毒,导致账号密码泄露、个人信息被贩卖,甚至银行账户被盗用。曾有安全机构检测发现,部分刷赞软件破解版会偷偷挖矿,消耗用户设备性能,或后台开启摄像头、麦克风,严重侵犯隐私。

更隐蔽的风险在于“数据绑架”。部分破解版软件在用户使用后,会以“免费试用次数已用完”为由,要求付费解锁“高级功能”,或威胁“已获取你的账号信息,若不付费将举报刷赞行为”。用户陷入“下载即被勒索”的困境,不仅未实现“免费刷赞”,反而可能损失更多。此外,这类软件缺乏官方更新支持,一旦平台升级反作弊机制,软件立即失效,用户数据安全毫无保障。

法律与平台规则的“双红线”:短期利益与长期代价的失衡

从法律层面看,刷赞软件破解版的行为已涉嫌多重违法。根据《计算机软件保护条例》,未经著作权人许可,修改、破解正版软件属于侵权行为;若软件用于非法获取他人数据或破坏系统安全,还可能触犯《刑法》中的“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”。用户下载使用破解版软件,虽非直接侵权主体,但若协助传播或用于商业牟利,仍需承担连带责任。

社交平台对刷赞行为的打击力度持续升级。抖音、小红书、快手等平台均通过AI算法识别异常点赞数据,对违规账号采取限流、封禁、降权等措施。某MCN机构负责人透露,其曾因使用刷赞软件为旗下博主“冲量”,导致5个账号被永久封禁,直接经济损失超20万元。更严重的是,虚假数据会误导商业决策——品牌方若基于虚假点赞数选择合作方,不仅无法实现营销效果,还可能因“数据造假”陷入舆论危机,损害品牌信誉。

破解版背后的黑色产业链:从“工具”到“牟利”的畸形生态

刷赞软件破解版的泛滥,实则是黑色产业链的冰山一角。一条完整的产业链包括:软件开发者(编写破解程序)、推广渠道(通过社交群、短视频引流)、代理分销(发展下线用户)、数据提供者(提供僵尸粉或真人账号)。据网经社《2023社交电商刷单刷量报告》,刷赞产业规模已超百亿元,其中破解版软件因“零成本”特性,占据低端市场约40%份额。

产业链的核心盈利模式并非软件本身,而是“用户数据”。破解版软件在运行时会收集用户的设备信息、社交关系、浏览记录等,通过暗网打包出售给诈骗团伙或营销公司。用户在“免费刷赞”的同时,正成为他人牟利的“数据原材料”。更值得警惕的是,部分产业链与境外势力勾结,利用破解版软件窃取国内用户敏感信息,危害国家安全。

健康替代路径:从“刷数据”到“真价值”的内容创作逻辑

与其依赖刷赞软件破解版的“捷径”,不如回归内容创作的本质——用优质内容吸引真实用户。平台算法虽复杂,但核心逻辑始终是“用户停留时长”“互动率”“转发率”等质量指标。例如,某美妆博主通过“真实测评+用户互动”模式,将点赞率从5%提升至25%,其粉丝粘性远高于依赖刷量的账号。

具体而言,合法合规的提效路径包括:一是优化内容垂直度,聚焦特定领域深耕,吸引精准用户;二是善用平台工具,如抖音的“DOU+加热”、小红书的“薯条推广”,通过官方渠道提升自然曝光;三是强化用户互动,通过评论区提问、私信回复等方式增强粉丝参与感;四是跨平台联动,将内容同步至多渠道,扩大影响力。这些方法虽见效较慢,但能积累真实粉丝,实现长期价值增长。

刷赞软件破解版的“免费”光环,实则是精心设计的陷阱。它以短期数据满足透支用户信任,以技术风险掩盖法律隐患,最终让使用者陷入“数据造假-账号封禁-信任崩塌”的恶性循环。在社交媒体日益规范化的今天,唯有摒弃“刷量思维”,回归内容创作初心,才能在数字浪潮中立足。真正的“点赞”,从来不是软件的数字游戏,而是用户与创作者之间最真实的价值共鸣。