在2015年的安卓生态中,QQ作为国民级社交应用,其名片赞数不仅是个人社交活跃度的直观体现,更在某种程度上成为职场社交、校园社交中的“隐形名片”。许多安卓用户希望通过“刷QQ名片赞”快速提升这一数字,背后既反映了当时社交环境中对“认可度”的迫切需求,也折射出移动互联网用户对个人形象塑造的探索。那么,如何在2015年安卓设备上合规、有效地提升QQ名片赞数?这需要结合当时的技术环境、平台规则以及用户行为逻辑,从自然互动、功能利用到工具辅助,多维度拆解可行路径与潜在风险。

一、2015年安卓用户刷QQ名片赞的核心驱动力:社交价值与心理需求

2015年正值移动互联网社交爆发期,QQ空间、群聊、动态等功能深度渗透用户生活。安卓用户基数庞大,从学生到职场新人,名片赞数逐渐演变为一种“社交货币”——高赞数可能意味着更强的社交能力、更广的人脉圈,甚至在职场上被视为“资源丰富”的象征。这种需求背后,是用户对“被看见”“被认可”的心理渴望,也是社交平台“点赞文化”的直接产物。当时的安卓系统(以Android 5.0/5.1 Lollipop为主)虽已具备多任务处理能力,但QQ的社交互动机制仍依赖用户主动操作,这使得“手动刷赞”或“半自动化辅助”成为部分用户的优先选择。

二、自然互动优先:基于QQ生态的合法提升路径

在第三方工具尚未普及或存在安全风险的2015年,通过QQ自身功能实现“自然涨赞”是最稳妥的方式。这需要用户深度挖掘平台内的互动场景,将“刷赞”需求转化为真实的社交行为。

1. 空间动态与“互赞”机制的利用

2015年QQ空间的“说说”功能仍是用户互动的核心场景。安卓用户可通过发布高质量动态(如校园生活、职场感悟、趣味内容)吸引好友点赞,同时主动为好友动态点赞,形成“互赞”关系链。值得注意的是,当时QQ的“好友动态”算法会优先展示高互动内容,因此定期更新动态(如每周2-3条)、添加话题标签(如#校园日常#)、@好友参与讨论,能有效提升动态曝光率,进而带动名片赞数自然增长。对于职场用户,发布与专业相关的内容(如行业观察、项目心得),则可能吸引同领域好友点赞,实现“精准涨赞”。

2. 群聊场景中的“点赞引导”

QQ群作为2015年安卓用户的重要社交载体,为“刷赞”提供了天然场景。用户可在群内发起互动话题(如“晒出你的手机桌面,点赞最多的送红包”),或通过“@全体成员”提醒好友查看自己的名片动态。此外,部分兴趣群(如摄影群、游戏群)会组织“点赞互助”活动,群成员通过约定时间互相点赞名片或动态,这种“抱团取暖”的方式在2015年安卓用户中尤为常见,既满足了涨赞需求,又增强了群内凝聚力。

3. 好友分组与“精准互动”

2015年QQ的“好友分组”功能已相当成熟,安卓用户可根据好友类型(同学、同事、亲友)进行分组管理。通过向特定分组推送个性化内容(如给同学组发布校园活动照片,给同事组分享行业资讯),可实现“精准触达”,提高点赞转化率。例如,职场用户可给“同事组”发送“今日工作总结”动态,引发同频好友共鸣,从而获得更多有效赞数。

三、工具辅助的边界与风险:2015年安卓刷赞工具的技术逻辑与合规考量

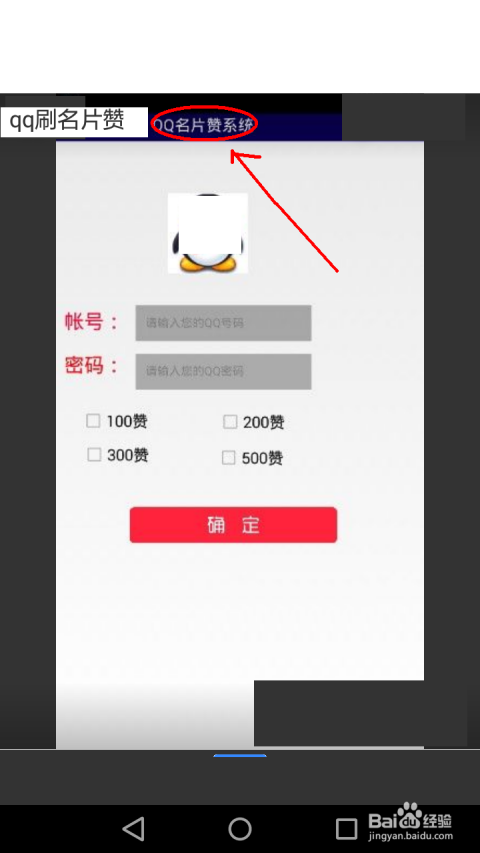

当自然互动效率难以满足需求时,部分安卓用户转向第三方刷赞工具。2015年的安卓刷赞工具多基于“模拟点击”或“API接口调用”技术,通过在安卓设备上运行脚本,自动完成对名片或动态的点赞操作。这类工具通常需要获取QQ的部分权限(如读取联系人、执行后台操作),其技术逻辑与当时安卓系统的开放性密切相关。

1. 主流工具类型与使用前提

2015年常见的安卓刷赞工具可分为两类:一是“一键刷赞”APP,需用户登录QQ账号后,通过模拟人工点击实现批量点赞;二是“QQ空间助手”类插件,嵌入安卓系统后台,在用户不知情的情况下自动为好友动态点赞。然而,这些工具的使用存在严格前提:首先,安卓设备需开启“未知来源应用安装”权限(部分系统版本默认关闭),否则无法安装工具APK;其次,工具需兼容当时的安卓系统版本(如Android 5.0/5.1),否则可能出现闪退或功能失效;最后,QQ官方对异常点赞行为已有初步监控,工具需具备“防封号”机制(如模拟人工操作间隔、限制单日点赞上限)。

2. 安全与合规风险:账号安全与平台规则的双重挑战

尽管工具辅助能快速提升赞数,但2015年安卓用户面临的安全风险不容忽视。一方面,非正规渠道获取的工具可能携带木马病毒,导致QQ账号被盗、个人信息泄露;另一方面,QQ官方通过“登录IP异常”“点赞行为高频重复”等机制识别刷赞行为,轻则动态被折叠,重则账号临时或永久封禁。据当时QQ安全中心数据,约30%的安卓账号封禁与使用第三方刷赞工具直接相关,这使得“工具辅助”成为一把“双刃剑”——效率与风险并存。

四、从“刷赞”到“社交价值”:2015年安卓用户需理性看待“赞数”本质

2015年安卓用户对“刷QQ名片赞”的追求,本质上是对社交认可的渴望,但过度依赖工具刷赞可能导致“社交泡沫”:高赞数与真实社交能力脱节,甚至引发好友反感。真正有价值的社交关系,应基于真实互动与内容输出。例如,职场用户通过分享专业见解获得的高赞,远比工具刷出的赞数更能体现个人价值;学生用户通过组织校园活动收获的点赞,也更能转化为实际人脉资源。

对安卓用户而言,2015年的“刷赞”热潮更像是一面镜子,折射出移动互联网初期用户对“数字身份”的探索欲。随着社交平台逐渐向“内容化”“场景化”转型,单纯的赞数已不再是衡量社交价值的唯一标准——如今回看,那些通过自然互动、真诚分享积累的赞数,反而成为用户社交记忆中最珍贵的部分。

在2015年安卓设备上刷QQ名片赞,既是特定技术环境下的用户选择,也是社交平台发展阶段的缩影。无论是通过自然互动构建真实社交关系,还是谨慎评估工具辅助的风险,用户都需明确:“赞数”只是社交的表象,而持续的社交价值输出,才是个人数字身份的立身之本。对当下的我们而言,这段历史更提醒着:在追求“数字认可”的同时,不妨回归社交的本质——真诚与连接。