2015年的手机QQ,是无数年轻人社交生活的核心场域,而QQ空间的点赞数,几乎是当时社交价值的直观量化——它不仅是动态热度的标尺,更是自我认同与群体归属感的微妙映射。在这样的社交生态下,“如何在手机版QQ上刷赞”成为许多用户的隐性需求,背后既是对互动数据的追逐,也藏着对社交认可的渴望。要理解这一现象,需先锚定2015年手机QQ的技术环境与社交逻辑:彼时QQ空间仍是年轻用户的主阵地,动态以图文为主,点赞功能作为轻量级互动,比评论更具“低门槛、高可见性”的特点;同时,移动互联网的普及让社交行为从PC端向移动端迁移,碎片化时间里的“刷赞”操作,恰好契合了即时反馈的心理需求。

一、2015年手机QQ点赞的社交价值:从“数字”到“意义”的转化

在智能手机尚未完全主宰生活的2015年,QQ空间的点赞已超越简单的“喜欢”符号。对学生群体而言,一张生活照下攒齐的几十个赞,可能比老师的表扬更能带来即时满足;对初入职场的年轻人,工作动态的点赞数是职场社交的“软名片”;甚至情侣间通过互相给动态点赞,也能成为情感互动的隐秘仪式。这种价值转化,源于QQ空间当时“半公开社交”的属性——好友列表的可见性让点赞行为兼具“展示给特定人群”的社交暗示,用户潜意识里将点赞数与“受欢迎程度”“社交能力”挂钩,进而催生了对“刷赞”的需求。

值得注意的是,2015年手机QQ的算法逻辑尚未像今日这般复杂,动态排序以时间线为主,这意味着“刷赞”能通过提升初始互动热度,获得更自然的流量推荐——当一条动态在发布后短时间内积累大量点赞,会被系统判定为“优质内容”,从而在好友信息流中靠前展示,形成“点赞越多→越多人看到→更多人点赞”的正向循环。这种机制让“刷赞”从单纯的“数据美化”变成了“社交传播策略”。

二、手机版QQ刷赞的实践路径:从“手动”到“工具”的探索

2015年手机QQ的刷赞方法,本质上是用户对平台功能的“创造性使用”,结合了手动技巧与第三方工具,但每种路径都暗含局限。

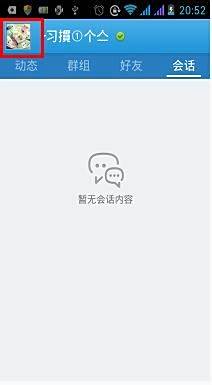

手动互动是最基础也最安全的方式。当时QQ空间的“好友动态”会按时间顺序排列,用户可以通过频繁刷新页面,为好友的新动态点赞,同时通过评论、分享等操作引导对方回赞。这种“礼尚往来”的模式在熟人社交圈中尤为有效,但缺点耗时耗力——若想让自己的动态快速获得上百赞,需要庞大的好友基数与高强度互动,对普通用户而言并不现实。

利用QQ空间的“热门动态”功能是进阶技巧。2015年手机QQ会基于用户兴趣推荐“热门动态”,若某条动态短时间内点赞数激增,可能被推入推荐池。部分用户会通过“互赞群”集中操作:在QQ群内发布动态链接,群成员集体点赞,快速拉高数据。这种方式依赖社群规模,但群成员活跃度参差不齐,且过度依赖群内互动可能导致数据“泡沫化”——当脱离群聊后,真实用户的点赞量骤降,反而暴露了虚假热度。

第三方工具是当时争议最大的刷赞手段。市面上出现了不少号称“一键刷赞”的外挂软件或网页脚本,它们通过模拟手机QQ的登录与点赞操作,绕过平台检测,为指定动态批量点赞。这些工具通常需要用户输入QQ账号密码,存在极高的安全风险:2015年腾讯已加强对第三方软件的打击,频繁使用可能导致账号被临时冻结或永久封禁;更严重的是,部分工具会植入木马,窃取用户隐私。因此,尽管第三方工具“效率”最高,却是“饮鸩止渴”的选择。

三、刷赞背后的风险与悖论:当“社交数据”脱离“社交本质”

尽管2015年手机QQ的刷赞需求旺盛,但其风险与局限性同样显著。从平台规则看,腾讯始终将“虚假互动”列为违规行为,手机QQ的安全中心会实时监测异常点赞行为——如同一用户短时间内为不同动态点赞、非活跃账号突然集中点赞等,触发机制后不仅会删除虚假点赞,还可能对账号进行“限赞”处罚,导致用户连真实互动都受到影响。

更深层的悖论在于:刷赞的本质是“对社交认可的焦虑”,却可能摧毁社交的真实性。当点赞数成为衡量关系的唯一标准,用户会陷入“为数据而社交”的怪圈:发布动态前先计算“能获得多少赞”,收到点赞后第一反应是“是否回赞”,而非关注内容本身。这种“数据竞赛”让社交从“情感连接”异化为“数字游戏”,正如当时有用户在QQ空间吐槽:“我的动态赞数过百,却找不到一个能深夜聊天的人。”

此外,2015年手机QQ的用户群体以95后、00后为主,他们正处于自我认同形成期,过度依赖点赞数验证自我价值,可能引发心理落差——当现实中的社交认可与虚拟数据不符时,容易产生自卑、焦虑等负面情绪。这种心理代价,远超刷赞带来的短暂满足。

四、2015年刷赞现象的时代回响:从“社交焦虑”到“理性回归”

回望2015年,手机QQ刷赞热潮是移动互联网社交初期的缩影:平台功能尚不完善,用户对社交规则的理解处于探索阶段,数字成为最直观的“社交通行证”。但随着算法迭代(如QQ空间引入“智能排序”,更重视互动质量而非数量)、用户心态成熟(逐渐意识到“点赞数≠受欢迎程度”),以及平台对虚假打击的力度加大,刷赞现象在2016年后逐渐式微。

如今再看2015年的手机QQ刷赞,它更像一场“社交实验”——揭示了技术发展初期,用户如何在“虚拟社交”与“真实自我”之间寻找平衡。而实验的最终结论或许是:真正的社交价值,从来不在冰冷的数字里,而在每一次真诚的互动中。对当下的我们而言,2015年的刷赞记忆或许已模糊,但它留下的启示却清晰:当社交平台不断用数据定义“成功”时,保持对真实连接的渴望,才是对抗社交焦虑的终极解药。