刷赞网卡密作为社交媒体营销辅助工具,近年来在个人账号运营与中小商家推广中被广泛提及,但其获取与使用过程中的风险却常被忽视。事实上,这类工具的双面性十分显著:合理使用可提升账号活跃度与内容曝光,但若获取渠道不当或操作失当,轻则导致账号限流、封禁,重则引发数据泄露甚至法律纠纷。安全获取刷赞网卡密并掌握正确使用逻辑,已成为数字时代运营者必备的风险管理能力,而非简单的“技术操作技巧”。

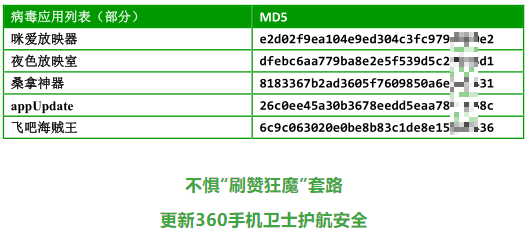

刷赞网卡密本质上是第三方平台提供的接口凭证,通过调用该接口可实现自动化点赞、评论等互动行为,其核心价值在于模拟真实用户操作,帮助账号快速突破初始流量瓶颈。然而,这类工具的灰色属性决定了其天然伴随风险:一方面,部分不法分子打着“免费刷赞”“秒到账”的旗号,实则通过虚假卡密盗取用户账号信息;另一方面,即便获取到真实卡密,若未掌握使用边界,也极易触发平台风控机制。例如,某美妆博主曾因短时间内集中使用非正规渠道获取的刷赞网卡密,导致账号被平台判定为“异常营销”,不仅清空了违规积累的点赞数据,更被限制了三个月的商业合作权限。

安全获取刷赞网卡密的第一步,是建立“来源验证”意识。当前市面上卡密获取途径主要分为三类:官方合作渠道、第三方正规平台、以及不明来源的“低价陷阱”。其中,官方合作渠道几乎不存在——主流社交平台均明令禁止自动化刷量行为,因此所谓“官方卡密”纯属骗局;第三方正规平台虽有一定保障,但需重点审核其运营资质与用户口碑,例如查看平台是否具备ICP备案、是否有长期稳定的用户评价体系,以及是否明确说明卡密的使用规则与风险边界。值得注意的是,部分平台以“试用”名义提供免费卡密,实则强制绑定用户手机号或社交账号,这类“免费午餐”往往暗藏数据窃取风险,需坚决规避。真正安全的卡密获取,应优先选择透明化运营、提供售后保障的第三方工具平台,并对其服务协议中的隐私条款与数据使用范围进行逐条确认。

在确认卡密来源可靠后,正确使用的关键在于“行为模拟”与“频率控制”。许多用户误以为刷赞网卡密可以“无限量使用”,实则平台的风控系统早已对异常行为建立了多维监测模型:例如,同一IP地址短期内频繁切换账号、点赞速度远超人类操作极限、或集中对同一类型内容进行互动,均可能触发警报。因此,使用刷赞网卡密时需遵循“拟人化”原则:控制单日点赞数量(建议不超过账号真实粉丝的10%)、分散操作时间(避免集中在凌晨等非活跃时段)、搭配自然评论行为(例如结合内容主题撰写个性化评语而非固定话术)。某MCN机构的运营案例显示,其通过将刷赞网卡密与人工辅助结合——即先用工具完成基础点赞量,再由运营团队针对高互动内容进行深度评论——使账号的“真实互动率”提升了40%,同时未触发任何风控机制。

风险规避的核心,在于对“工具边界”的认知与“合规意识”的建立。刷赞网卡密本质上是一种“技术辅助手段”,而非“流量作弊神器”。其使用场景应严格限定在“账号冷启动”或“内容测试”阶段,例如新账号发布首条内容时,可通过少量刷赞积累初始互动,吸引自然流量;或对多篇同类内容进行小范围测试,筛选出更受用户欢迎的主题。但若将其用于长期依赖刷量维持账号数据,不仅会降低内容创作动力,更会在平台算法升级后面临“数据归零”的严重后果。此外,需警惕部分卡密平台捆绑的“附加功能”,例如自动关注、私信引流等,这些行为已涉嫌违反《网络安全法》中关于“非法利用信息网络”的规定,一旦被查处,使用者需承担相应法律责任。

随着平台监管技术的迭代与用户对“真实互动”需求的提升,刷赞网卡密的使用逻辑正发生深刻变化。过去“数量优先”的粗暴模式逐渐失效,“质量导向”的精细化运营成为主流趋势。例如,部分前沿工具已开始引入“AI模拟用户画像”功能,可根据账号定位匹配相似兴趣的真实用户群体进行互动,而非盲目追求点赞数字。这种“精准刷赞”虽能在短期内提升账号权重,但仍需以“内容价值”为根基——若内容本身缺乏吸引力,即便通过工具获得初始流量,也无法转化为长期粉丝黏性。未来的刷赞网卡密发展,必然是“技术合规化”与“内容真实化”的博弈,唯有将工具定位为“内容创作的辅助脚手架”,而非“流量的万能钥匙”,才能在风险与收益间找到平衡点。

对于普通用户与中小商家而言,刷赞网卡密的安全使用需遵循“三不原则”:不轻信“免费”“永久”等虚假宣传,不使用未经验证的第三方工具,不依赖刷量替代内容创作。在获取卡密后,建议先使用小号进行测试,观察24小时内是否出现异常登录、数据波动等情况;在使用过程中,定期通过平台官方后台查看账号安全报告,及时发现潜在风险。归根结底,社交媒体账号的核心竞争力始终在于优质内容与真实用户连接,刷赞网卡密只是锦上添花的辅助手段,若本末倒置,即便短期内获得虚假繁荣,也终将在平台的合规化浪潮与用户的理性选择中被淘汰。安全获取、合规使用、以内容为根,这才是刷赞网卡密背后真正的“使用哲学”。