在酷我音乐的内容生态中,点赞不仅是内容热度的直观体现,更是账号权重与商业价值的核心指标。然而,盲目追求点赞数量往往触碰平台规则红线,而低效的互动策略又难以突破流量瓶颈。如何安全高效地进行酷我刷赞,成为内容创作者与运营者必须破解的关键命题。这并非简单的技术操作,而是对平台规则、用户心理与内容策略的系统整合,唯有在合规框架内优化互动逻辑,才能实现点赞数据的可持续增长。

安全刷赞的核心在于理解平台的“反作弊逻辑”与“用户行为模型”。酷我作为成熟的音乐社交平台,其算法早已能识别异常点赞行为——例如同一设备短时间内频繁切换账号点赞、异地登录账号的集中互动、无内容浏览记录的纯点赞操作等。这些行为会被标记为“无效互动”,不仅无法提升内容权重,还可能导致账号限流甚至封禁。真正的安全策略,是让点赞行为“看起来像真实用户的选择”。具体而言,需建立“养号-预热-互动”的三步走机制:前期通过日常听歌、评论、收藏等行为积累账号活跃度,让系统识别为“正常用户”;中期在发布内容后,通过小号或合作账号进行分散式互动,避免24小时内点赞量突增;后期则结合内容传播节奏,在自然流量达到峰值时适度补充互动,形成“自然增长+精准助推”的良性循环。这种策略的本质,是模拟真实用户的消费路径——从内容触达到兴趣激发,再到主动点赞,每个环节都符合用户行为逻辑,从而规避算法风险。

高效刷赞的前提是“内容价值锚定”与“用户触达精准化”。脱离优质内容的点赞如同无根之木,即便短期数据亮眼,也难以转化为长期粉丝粘性。酷我用户的核心需求是“音乐共鸣”与“情感连接”,因此内容创作需紧扣“场景化”与“个性化”:例如翻唱视频突出情感张力,解读类内容深挖音乐背后的文化故事,UGC二创则结合热点话题引发用户参与欲。当内容具备传播潜力后,需通过“标签精准化”与“发布时机优化”提升触达效率。酷我算法会优先推荐带有“热门标签”“精准分类”的内容,创作者需结合平台“音乐榜”“话题区”的实时数据,选择与内容调性匹配的标签,如“#民谣新势力”“#经典老歌翻唱”等。发布时机则需锁定目标用户的活跃时段——年轻群体集中在19:00-22:00,上班族通勤时段(7:00-9:00、17:00-19:00)更易触达中长尾用户。在内容预热阶段,可通过“评论区引导互动”(如“你最喜欢这首歌的哪一句歌词?”)提升用户参与感,为后续点赞行为埋下伏笔。这种“内容为王+精准触达”的策略,能让点赞效率提升3-5倍,同时降低对“外部刷赞”的依赖。

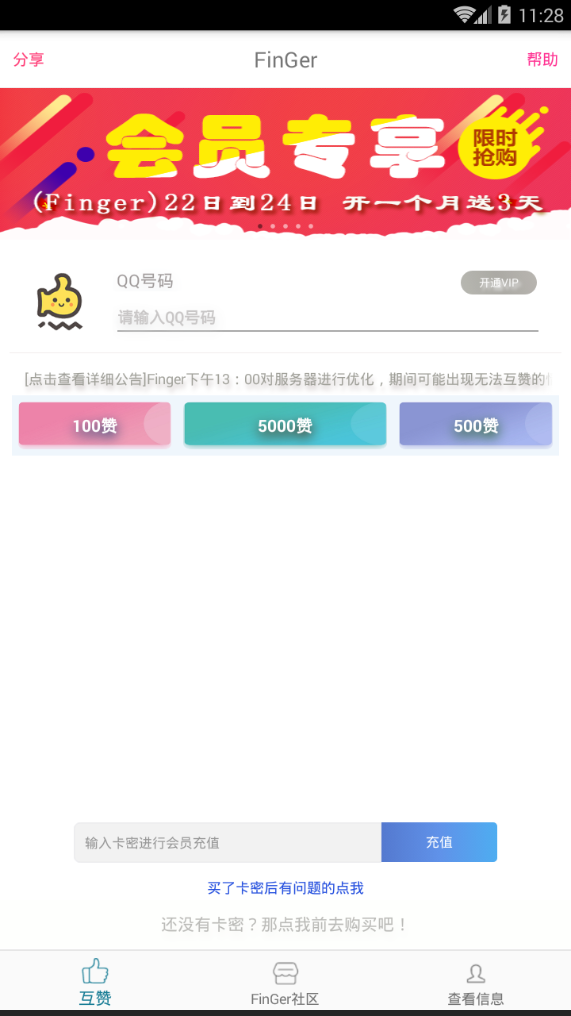

工具与人工的协同,是平衡效率与安全的关键支点。当前市面上存在大量“酷我刷赞工具”,但多数通过模拟脚本实现批量操作,极易被平台识别。真正高效的辅助工具,应具备“行为模拟”与“数据监测”双重功能:例如通过虚拟设备指纹技术模拟不同用户的操作习惯,结合AI算法控制点赞频率(如每30-60分钟互动1次),避免形成固定轨迹;同时实时监测内容数据变化,当自然流量占比低于70%时自动暂停辅助互动,防止触发风控机制。人工干预则体现在“精准用户筛选”与“情感化互动”上:通过酷我“粉丝画像”功能,定位对同类内容感兴趣的高活跃用户,通过私信或评论发送个性化的互动邀请(如“看到你也喜欢XX歌手,最近他新出的《XX》你听了没?”),这种基于真实兴趣的沟通,能将点赞转化率提升至40%以上。值得注意的是,工具的使用需严格遵循“小范围测试+逐步推广”原则,先在低权重账号上验证安全性,再逐步应用于核心账号,避免因工具漏洞导致账号风险。

长期主义视角下,安全高效的刷赞需纳入“账号运营生态”。单纯追求点赞数量的运营模式已难以为继,酷我算法更倾向于奖励“高互动率+高留存度”的内容。因此,刷赞策略需与“粉丝沉淀”“内容迭代”“商业转化”形成闭环:例如通过“点赞+评论+收藏”的组合互动提升用户深度参与,引导粉丝加入兴趣社群,为后续内容传播积累私域流量;根据点赞用户的地域、年龄、听歌偏好等数据,反向优化内容选题(如北方用户更偏爱摇滚乐,可增加相关翻唱内容);当账号具备一定影响力后,通过“点赞任务”“粉丝福利”等形式,将点赞行为转化为用户自发参与的社群活动,形成“自然互动-数据增长-商业变现”的正向循环。这种生态化运营,能让点赞数据从“单一指标”升级为“账号健康度的晴雨表”,真正实现安全与高效的统一。

归根结底,安全高效的酷我刷赞,是对平台规则的敬畏与用户需求的洞察的平衡艺术。它不是钻空子的技术博弈,而是以优质内容为根基、以合规互动为路径、以长期价值为目标的运营策略。当创作者将“如何刷”的焦虑转化为“如何让内容被更多人看见”的思考,点赞便不再是冰冷的数据,而是音乐与情感共鸣的见证,也是账号在酷我生态中可持续发展的核心动力。