在微信生态中,评论区的点赞数不仅是内容热度的直观体现,更是算法推荐、用户信任度构建的关键指标。随着社交竞争加剧,部分用户开始尝试通过“微信评论刷赞手机软件”提升点赞率,这类工具通过模拟真实用户行为、精准匹配流量资源,短期内可实现数据增长,但其操作逻辑、风险边界与实际效果需理性审视。真正有效的点赞率提升,需在合规框架内平衡技术手段与内容价值,而非单纯依赖软件的“数据搬运”。

微信评论点赞的核心价值远超数字本身。从社交心理学角度看,高点赞评论能形成“从众效应”,引导用户更易参与互动;从平台算法逻辑出发,评论区的活跃度(含点赞、回复、转发)直接影响内容在“看一看”“搜一搜”等场景的曝光权重。例如,一篇公众号文章下的高赞评论,可能被折叠至“精选评论”,其点赞数会以醒目标签展示,成为用户判断内容质量的第一入口。这种“数据背书”需求,催生了“提升点赞率”的底层动机——无论是商家引流、个人IP打造还是内容创作者涨粉,点赞率都是衡量传播效能的重要KPI。

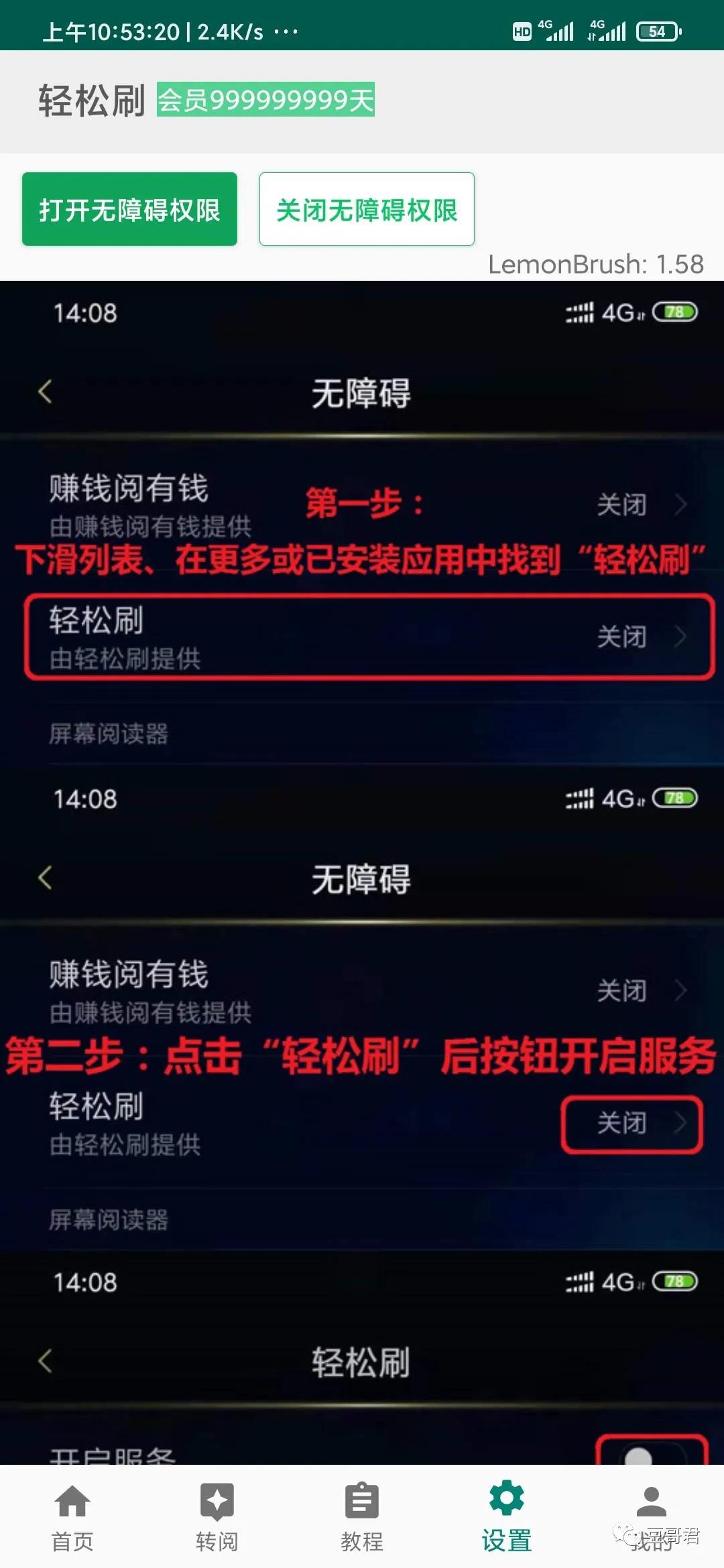

“微信评论刷赞手机软件”的操作逻辑,本质是对平台社交规则的“技术化适配”。主流软件通常具备三大核心功能模块:一是“虚拟用户池”,通过注册大量“养号”构建真实用户画像(如不同地域、年龄、兴趣标签),避免单一IP集中操作触发风控;二是“行为模拟引擎”,通过模拟人类点赞轨迹(如先浏览评论内容1-3秒,再点赞、停留2秒后退出)规避微信“反作弊系统”的异常检测;三是“任务分发系统”,用户可设置“目标评论链接”“点赞数量”“增长时长”等参数,软件自动匹配虚拟用户完成点赞任务。操作流程上,用户只需复制目标评论链接至软件,选择“基础套餐”(如100赞/24小时)或“定制套餐”(如带评论内容的互动式点赞),支付费用后即可启动任务,部分软件甚至支持“任务进度实时监控”。

然而,提升点赞率并非“软件参数设置”越简单越好。真正有效的操作需兼顾“技术合规”与“内容适配”,否则极易陷入“高点赞低转化”的陷阱。首先,评论内容与点赞用户的“标签匹配度”至关重要。若软件推送的点赞用户与目标受众画像脱节(如美妆产品推广下出现大量男性用户点赞),不仅无法提升转化率,还可能引发评论区“用户分层质疑”。例如,某母婴品牌曾因使用软件批量“机器用户”点赞,导致评论区出现大量“无性别头像、无历史互动记录”的账号,反而引发用户对内容真实性的质疑。其次,点赞增长需符合“自然曲线逻辑”。微信平台对评论点赞的监测包含“时间分布”维度——若短时间内点赞量激增(如10分钟内从0涨至1000赞),极易被判定为异常行为,触发账号限流。因此,专业操作中需设置“阶梯式增长”策略:初期(0-2小时)以10-20赞/小时的速度积累,中期(2-12小时)稳定在30-50赞/小时,后期(12-24小时)通过“真实用户互动+软件辅助”结合,实现60-80赞/小时的峰值,最终呈现“平缓起步-稳步增长-小幅回落”的自然波动曲线。

更需警惕的是,刷赞软件的“合规风险”远超用户想象。微信平台在《微信外部链接内容管理规范》中明确禁止“通过第三方工具伪造虚假互动数据”,一旦检测到异常点赞行为,轻则删除虚假数据、限制评论功能,重则永久封禁账号。2023年某MCN机构因使用刷赞软件为旗下100+账号“数据注水”,最终导致矩阵账号集体封禁,直接损失超500万粉丝流量。此外,部分恶意软件可能通过“点赞任务”窃取用户隐私(如聊天记录、支付密码),或植入木马程序,造成财产损失。从行业实践看,合规操作需遵循“三不原则”:不使用来源不明的软件(优先选择有正规备案的SaaS工具)、不设置极端增长参数(单日点赞量不超过账号日均互动量的3倍)、不依赖单一手段(需结合内容优化、社群运营等真实互动)。

长远来看,“微信评论刷赞”的行业发展正从“流量造假”向“数据优化”转型。随着AI技术的发展,新一代刷赞软件已具备“评论内容智能生成”功能——通过分析目标受众的常用话术、热点话题,自动生成“个性化评论+点赞”组合(如宝妈群体常用的“太实用了,已收藏!”),使互动更贴近真实用户行为。但技术进步的同时,平台监管也在升级,微信2024年更新的“反作弊模型”已能识别“AI生成评论的语义重复度”“点赞用户的设备指纹一致性”等深层特征。这意味着,提升点赞率的根本路径仍是“内容价值”与“用户信任”的构建——软件仅能作为“辅助工具”,通过优化评论内容(如增加提问引导互动、植入福利信息)、精准匹配目标用户(如通过社群、私域引流真实用户点赞),才能实现数据与转化的双赢。

操作微信评论刷赞手机软件以提升点赞率,本质是一场“技术效率”与“合规边界”的博弈。短期来看,合理使用合规软件可快速弥补流量短板,但长期而言,只有将“点赞率”与“内容价值”“用户需求”深度绑定,才能在微信生态中构建可持续的社交影响力。毕竟,真正的点赞从来不是“刷”出来的,而是内容与用户共鸣的自然结果——软件只是桥梁,而非终点。