公众号刷赞早已不是新鲜事,从“10万+”的虚假繁荣到数据注水的流量泡沫,这种扭曲内容生态的行为不仅损害创作者权益,更误导用户认知。但真正有效的举报绝非简单的“点击投诉”按钮,而是需要一套完整的逻辑链条与实操方法——从证据链的构建到平台规则的精准匹配,从对刷赞产业链的洞察到对审核机制的深度理解,每一步都决定着举报的成败。本文将拆解有效举报的核心逻辑,提供可落地的操作路径,并探讨刷赞治理背后的生态价值。

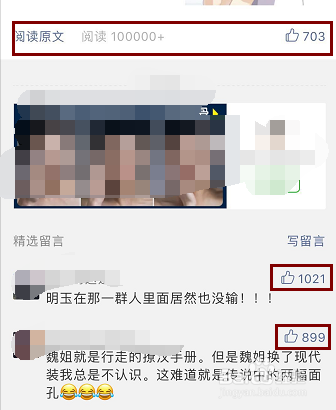

刷赞的本质是数据造假,而举报的本质是内容生态的“自我净化”。公众号刷赞通常通过三种途径实现:机器批量注册账号模拟人工点赞、真人“刷手”点赞群组、通过第三方平台购买虚假流量。这些行为直接违反《微信公众平台运营规范》中“禁止任何形式的虚假流量、数据造假”的条款,但为何多数举报石沉大海?关键在于举报者往往停留在“主观怀疑”层面,而平台审核需要的是“客观证据”。比如,一篇阅读量5000的文章却有8000点赞,点赞数超过阅读量本身就是明显异常;或短时间内出现大量来自新注册、无历史互动记录的账号集中点赞,这些都需要通过截图、录屏等方式固定证据,形成完整的“数据异常-行为特征-违规事实”链条。

有效举报的第一步,是精准识别刷赞的“技术痕迹”。刷单平台为规避检测,常采用“模拟真实用户”策略:分散IP地址、随机点赞时间、模拟正常浏览路径。但人工操作仍有破绽——比如10分钟内50个账号从同一省份不同城市登录却同步点赞,或点赞后立即取消关注,这类“非自然行为模式”可通过后台数据对比捕捉。举报者需学会利用公众号自带的数据分析工具:在“用户属性”中查看粉丝来源,若短时间内出现大量“通过搜索公众号名称关注”的异常用户,且无历史阅读记录,极有可能是刷单账号;在“互动数据”中,若点赞用户的头像、昵称高度相似(如统一使用“用户+数字”格式),或互动时间集中在凌晨等非活跃时段,这些都是关键线索。固定证据时,不仅要截取点赞列表,还需录屏展示数据异常的时间线,确保审核人员能直观看到问题。

第二步,是匹配平台的“审核规则语言”。微信公众平台的举报系统并非“一键通过”,而是根据违规类型进行分类分流。举报刷赞时,若选择“内容低质”或“垃圾广告”,大概率会被系统自动过滤;必须精准选择“虚假流量”或“数据造假”标签,并在描述中明确引用平台规则条款——例如“该账号于2023年X月X日X时至X时,出现XX个新注册账号集中点赞,违反《微信公众平台运营规范》第X章第X条关于‘禁止虚构粉丝、点赞等互动数据’的规定”。这种“规则引用+事实陈述”的表述方式,能让审核系统快速识别问题严重性,提高人工介入概率。此外,若涉及商业合作中的刷赞(如品牌方要求KPI造假),可补充说明“可能涉及虚假宣传”,触发平台更严格的商业合规审核。

第三步,是构建“多维度证据矩阵”。单一截图往往难以证明系统性刷赞,需结合外部数据增强说服力。例如,通过第三方数据监测工具(如新榜、清博)对比该账号历史互动曲线,若某日点赞量突然飙升300%却无对应内容爆发,可佐证数据异常;若发现该账号在刷单平台留下的交易记录(如黑产论坛的接单截图),或与刷手的聊天记录(明确约定“点赞费用”),这些都能形成完整证据链。对于跨平台刷赞(如从抖音、小红书引流至公众号刷赞),需截取不同平台的关联数据,证明流量来源的虚假性。值得注意的是,证据需保持“原始性”——避免使用P图修改过的截图,平台会对图片进行EXIF信息校验,篡改证据会导致举报无效。

举报后的跟进同样关键。平台审核通常在3-5个工作日内反馈,若未收到结果,可通过“申诉通道”补充说明;若审核结果为“不违规”,可要求平台公示审核依据(如“未发现集中点赞行为”),若证据确凿但被驳回,可能是审核人员未识别出刷赞的“技术特征”,此时需重新整理证据,突出“非自然行为模式”的细节。此外,个人举报的力量有限,若发现某账号长期大规模刷赞,可联合其他创作者共同举报,形成“群体监督”效应——平台对批量举报的重视程度远高于单次举报。

更深层次看,有效举报不仅是维护自身权益,更是对内容生态的守护。刷赞泛滥会导致“劣币驱逐良币”:真正优质的内容因数据平平被埋没,而注水账号却能获得更多流量倾斜,最终损害的是用户对公众号平台的信任。近年来,微信已升级算法模型,通过“用户画像分析”“互动行为序列识别”等技术手段,对异常点赞行为进行实时拦截,但技术检测仍有盲区——比如“真人刷手”的低成本操作仍难以完全杜绝。这就需要用户从“被动接受”转向“主动监督”,将举报视为维护内容生态的“公民行动”。

从个体举报到平台治理,再到行业自律,刷赞治理需要多方协同。创作者应坚守内容底线,拒绝参与数据造假;平台需优化举报流程,缩短审核周期,建立“举报-反馈-公示”的透明机制;而作为用户,提升对虚假流量的辨识能力,拒绝为“点赞数”买单,才是最根本的治理逻辑。当每一个“有效举报”都能成为刺破流量泡沫的针,公众号生态才能真正回归“内容为王”的本质。