当前社交互动工具中,“名片刷赞小精灵”作为轻量化引流助手,其价值远不止于数字层面的点赞累积,更在于如何通过美学设计让每一次互动成为用户个人品牌的鲜活注脚。美化的核心,是在功能性与情感共鸣间找到平衡点,让工具从“有用”升级为“有温度”。

视觉美学的底层逻辑:从“能看”到“耐看”

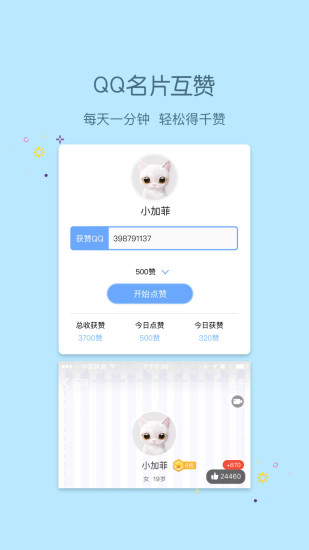

名片刷赞小精灵的视觉美化,绝非简单的“换肤”或“加图标”,而是对用户心理与社交场景的深度洞察。色彩体系是第一道门槛——商务场景需以低饱和度主色(如深灰藏蓝)传递专业感,搭配活力橙或浅绿作为强调色,既避免视觉疲劳,又突出互动按钮的引导性;个人场景则可尝试撞色搭配,如莫兰迪色系+暖金,通过色彩情绪传递用户性格。排版上需遵循“信息降噪”原则,头像、昵称、核心标签(如“设计师”“自媒体人”)需形成视觉层级,避免“信息堆砌”;互动按钮的位置与尺寸需符合“拇指操作区”逻辑,确保用户无需滑动即可完成点赞动作,这种细节设计直接影响用户留存率。图标设计则需兼顾辨识度与风格统一,比如将“点赞”图标抽象为心形光点,既保留社交符号认知,又通过渐变质感提升精致感。

内容与功能的协同:让点赞行为“有故事”

刷赞小精灵的“美化”本质,是让点赞行为超越“数字游戏”,成为内容价值的延伸。若名片仅展示“点赞数”,用户易产生“机械刷量”的廉价感;若将点赞与内容深度绑定,如设计师名片中“点赞作品缩略图→点击查看大图→跳转个人主页”,则形成“互动-了解-转化”的闭环。内容标签化是关键——用户可自定义“擅长领域”“最新成果”等标签,点赞者通过标签快速识别价值,点赞行为便从“泛泛支持”变为“精准认可”。例如,教育博主的名片可设置“干货笔记”标签,点赞后直接弹出3秒知识点预览,让每一次点赞都成为知识传播的起点。此外,动态内容模块(如“今日更新:行业报告”)可设置“点赞即解锁全文”功能,将点赞转化为真实的内容互动,提升工具的实用价值。

交互体验的细节优化:流畅度即专业度

美化的核心是“用户感知”,而交互细节是感知的直接载体。操作路径的极简设计:传统刷赞工具常需“点击-选择-确认”三步,优化后可支持“双击头像即点赞”,配合“点赞成功+1”的轻量反馈(如数字跳动动画),减少用户操作成本。容错与反馈机制:误触撤销功能(如3秒内点击“取消点赞”)、点赞后的个性化提示(如“您的认可已被对方收到,感谢支持!”),能提升用户对工具的信任感。适配性也不容忽视——在手机小屏端需避免按钮遮挡,在平板端则可增加“多指同时点赞”的互动玩法,通过场景化交互设计让工具“会看场合”。

数据驱动的动态美化:千人千面的视觉适配

静态设计无法满足多样化用户需求,动态美化需依托用户画像实现“千人千面”。用户分层视觉策略:商务用户偏好“简洁商务风”,界面以线条和留白为主;年轻用户倾向“潮流活力风”,可加入动态背景(如流动渐变)和趣味动效(如点赞时飘出表情包)。数据反馈可视化:将“点赞趋势”转化为动态图表(如折线图展示周互动量),让用户直观看到社交影响力变化,这种“数据美学”既满足成就感,又激励持续使用。此外,节日主题模板(如春节“福”字点赞特效)可自动触发,让工具在特定场景下更具人文温度,避免“工具感”过重。

行业趋势下的审美迭代:从工具到“社交伙伴”

随着社交场景的细分化,名片刷赞小精灵的美化需从“功能工具”向“社交伙伴”转型。情感化设计是未来方向——例如,当用户连续7天使用工具,可弹出“坚持打卡,您的社交影响力已提升20%”的鼓励语,配合成就勋章(如“人气达人”),通过正向激励增强用户粘性。可持续美学也需重视:避免过度装饰导致的视觉污染,采用“模块化设计”,允许用户自定义界面组件(如是否显示互动数据、选择动效强度),让工具在不同使用阶段始终适配用户需求。最终,美化的终极目标不是“好看”,而是“好用且被需要”——当用户打开工具时,感受到的不仅是视觉愉悦,更是“这是我社交形象的得力助手”。

名片刷赞小精灵的美化,从来不是单纯的视觉包装,而是对“社交本质”的回归——让每一次点赞都成为有意义的连接。当工具的设计美学与用户表达需求深度共振,它便不再是一个冰冷的“小精灵”,而是用户在数字社交中传递温度、塑造形象的隐形伙伴。未来的优化方向,或许在于让美学服务于真实互动,而非流量泡沫,让每一次点击都承载着真实的认可与共鸣。