QQ刷赞僵尸网站推广的骗局正以更隐蔽的方式渗透进普通用户的社交场景,从早期的“低价刷赞”诱导,到如今的“技术赋能”话术,这类骗局利用人们对社交媒体流量的焦虑,构建了一套从引流到收割的完整链条。若无法有效识别其运作逻辑,轻则损失钱财,重则导致账号被盗、信息泄露,甚至卷入更复杂的网络犯罪。破解此类骗局的核心,在于理解其“流量造假”的本质与“精准收割”的套路,通过细节拆解与主动防御,将风险扼杀在摇篮中。

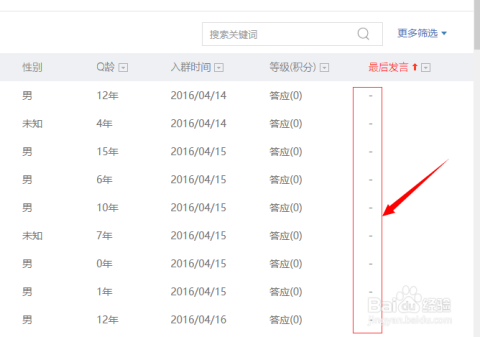

QQ刷赞僵尸网站推广的底层逻辑是“需求转化-流量造假-价值收割”。需求转化方面,抓住用户对“点赞量=影响力”的认知偏差,通过短视频、群聊等渠道发布“QQ空间点赞神器”“一键涨粉秘籍”等话术,将“提升社交价值”的需求转化为付费动机。流量造假则是核心环节,骗子通过搭建仿冒QQ空间的钓鱼页面,或利用非法获取的僵尸账号库,模拟真实用户点赞行为——这些僵尸账号通常无头像、无动态、好友数极少,点赞时间集中且内容高度同质化(如“赞!”“支持!”等无意义回复)。价值收割则是最终目的,除了直接收取“刷赞费用”,部分骗局会植入恶意链接,诱导用户下载木马程序,窃取QQ账号密码、好友列表等敏感信息,甚至利用被盗账号进行二次诈骗,形成“引流-感染-扩散”的恶性循环。

识别QQ刷赞僵尸网站推广骗局,需关注三大异常信号。首先是“承诺悖论”,正规推广遵循“价值匹配”原则,而骗局往往以“1元100赞”“24小时不限量”等远低于市场成本的承诺吸引用户,本质上是对“流量价值规律”的违背——真实社交流量的获取需要内容质量与用户互动,而非单纯的价格竞争。其次是“页面漏洞”,僵尸网站的推广页面通常存在备案信息缺失、域名后缀异常(如使用.xyz.top等非主流后缀)、客服响应机械(如统一回复“亲,这边已安排”)等问题,部分页面甚至直接套用免费模板,连LOGO都模糊不清。最后是“行为陷阱”,在用户付费后,骗子会以“系统延迟”“需激活会员”等理由要求追加费用,或直接拉黑失联;更有甚者,会以“免费试用”为诱饵,诱导用户提供QQ账号密码,实则盗取账号内财产或好友信息。

精准识别骗局,需建立“技术+常识”的双重判断体系。技术上,可通过QQ官方渠道验证点赞账号的真实性——例如,点击点赞用户的头像进入其空间,若发现动态内容为“每日签到”“转发抽奖”等机械重复内容,或好友列表中80%以上为“无备注、无互动”的陌生人,即可判定为僵尸账号;同时,利用第三方工具检测点赞IP的分布情况,若点赞行为集中在某几个省份或夜间时段(正常用户作息时间),则存在流量造假嫌疑。常识层面,需警惕“无中生有”的增值服务,任何脱离内容质量的流量提升都是空中楼阁——即便短期内刷高点赞量,也无法转化为真实的社交价值,反而可能因数据异常被QQ平台判定为“作弊”,导致账号限流或封禁。真正的社交影响力,从来不是靠数据堆砌,而是靠持续输出有价值的内容与真实用户的互动。

避免损失的关键在于“主动防御+事后补救”的闭环管理。主动防御层面,首先要树立“流量焦虑”的理性认知,明确“刷赞=自毁信誉”的本质,拒绝参与任何形式的流量造假;其次,选择正规推广渠道,如QQ官方的“广告投放”或与资质齐全的MCN机构合作,通过合同明确服务内容与退款条款,避免陷入“口头承诺”的陷阱;最后,强化账号安全防护,开启QQ的“设备锁”“登录保护”等功能,不向任何第三方提供账号密码,定期修改密码并开启双重验证。事后补救方面,若不幸被骗,应立即通过QQ官方客服举报诈骗账号,冻结相关支付账户,并保留聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案(根据《网络安全法》与《反电信网络诈骗法》,参与流量造假或提供技术支持均属违法行为,受害者可通过法律途径追回损失)。

随着技术迭代,QQ刷赞僵尸网站推广骗局呈现出“精准化+场景化”的新趋势。一方面,骗子利用AI技术生成更逼真的僵尸账号,通过模拟用户画像(如年龄、地域、兴趣标签)实现“精准点赞”,增加识别难度;另一方面,将诈骗场景从QQ空间扩展到QQ群、QQ看点等细分场景,例如在游戏群发布“战队刷赞助力”话术,在兴趣群推广“作品点赞涨粉”服务,针对性收割特定用户群体。面对这些挑战,不仅需要个人提升防范意识,更需要平台方加强技术监测(如建立流量异常行为模型)与监管力度(如打击僵尸账号产业链),同时社交媒体平台也应完善“真实流量”评价体系,通过算法推荐优质内容,而非单纯以点赞量作为权重,从根源上削弱用户对“刷赞”的需求。

在社交媒体深度渗透日常生活的今天,识别QQ刷赞僵尸网站推广骗局,不仅是保护个人财产安全的必修课,更是维护清朗网络生态的责任。当越来越多的人拒绝“流量至上”的浮躁心态,转而关注内容本身的价值,这类失去生存土壤的骗局自然会消亡。真正的社交影响力,永远建立在真实与信任之上,而非虚假数据的泡沫之上——这不仅是对个人数字生活的警醒,也是对整个社交媒体行业健康发展的呼唤。