微信公众号刷赞行为已成为内容生态的隐性毒瘤,不仅扭曲内容价值评估体系,更对平台公信力和用户体验造成深层侵蚀。识别此类行为,既是平台治理的关键环节,也是内容创作者维护创作尊严的必要能力。刷赞行为的本质是通过非正常手段伪造互动数据,其背后是流量至上的畸形价值观对内容创作的绑架。要精准识别这一行为,需从数据规律、用户特征、内容逻辑及技术反制等多维度切入,构建立体化的识别体系。

数据异常:刷赞行为的“数字指纹”往往藏在流量指标的失衡中。正常内容的点赞量与阅读量、评论量、转发量应呈正相关,且点赞量通常显著低于阅读量——毕竟阅读是点赞的前提,而点赞是深度互动的体现。若某篇文章的点赞量与阅读量比值异常偏高(如超过1:10,甚至出现点赞量反超阅读量的情况),或评论转发量与点赞量严重不成比例(如点赞过万却仅有数十条评论),便需警惕刷赞可能。例如,一篇千字深度文若在短时间内获得5000点赞,却仅有20条评论,明显违背正常用户互动逻辑——多数读者阅读后未必会点赞,但愿意花时间评论的往往是深度认同者,两者比例悬殊必然暴露数据造假。此外,点赞增长曲线的异常波动也是重要线索:自然增长的点赞通常呈平滑上升态势,而刷赞往往表现为“脉冲式”爆发——如凌晨1点至3点突然激增上千点赞,或每分钟点赞数固定为某个数值(如每60秒新增28个赞),这种机械化的时间规律与人类用户碎片化、随机化的点赞习惯截然不同。

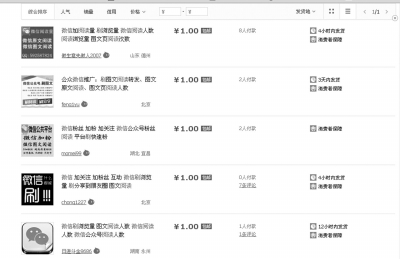

用户画像:刷赞账号的“行为标签”具有高度可识别性。正常微信用户账号往往具有个性化特征:头像为真实照片或原创设计,朋友圈有动态记录,好友数量与互动频率匹配,历史内容偏好与当前点赞主题相关。而刷赞账号多为“僵尸号”或“水军号”,其画像呈现显著模式化:注册时间短(多在近3个月内),无朋友圈动态或仅有转发广告,头像为统一模板(如网红脸、风景图),好友数量极少(多为0-50人)或异常庞大(超过5000人却无互动),且历史点赞记录集中在同一类型或同一主体的内容上——例如某账号在一天内给20个不同公众号的10篇美文点赞,却从未对任何内容发表评论,这种“无差别点赞”行为显然脱离真实用户需求。更典型的特征是“设备指纹异常”:同一设备短时间内登录多个账号进行点赞,或多个账号在相同网络环境下(如同一个IP地址)集中点赞,这些技术痕迹能直接指向刷赞团伙。

内容关联:点赞与内容的“逻辑割裂”是刷赞的核心破绽。优质内容的点赞用户往往与内容主题高度重合——一篇关于“乡村振兴”的深度报道,点赞者中应有大量三农从业者、政策研究者或关注社会议题的读者;若突然出现大量“美妆博主”“游戏玩家”等无关群体点赞,且这些账号无任何三农相关互动历史,便构成“用户-内容”不匹配。此外,内容质量与点赞量倒挂也是重要信号:一篇存在事实错误、逻辑混乱或排版错乱的文章,却获得远超同类优质内容的点赞量,这种“劣质内容高赞”现象违背内容价值规律。更有甚者,部分刷赞行为会暴露“无差别复制”特征——多篇主题、风格迥异的文章,其点赞用户列表却高度重合(如80%的点赞者完全相同),这种“跨内容点赞团”的出现,直接印证了数据造假的存在。

技术反制:平台与创作者的“识别工具包”需持续升级。微信平台已建立风控模型,通过AI算法分析点赞行为的“行为序列”——如用户从打开文章到点赞的时间间隔(正常用户通常阅读30秒以上,而刷赞账号可能3秒内“秒赞”)、点赞前的页面停留轨迹(是否滚动至文末)、点赞后的后续行为(是否分享到朋友圈或收藏)等,构建“真实点赞概率评分”。创作者可借助第三方数据工具(如新榜、西瓜数据)监测点赞用户画像,若发现“地域集中”(如90%点赞者来自某小县城)、“设备集中”(大量使用老旧安卓机型)、“昵称规律”(如“用户12345”“点赞小能手”等统一前缀)等特征,可初步判定刷赞。微信官方“数据助手”中的“用户属性”分析也具参考价值:若某篇文章的点赞者中,“新关注用户”占比超过50%(正常内容多为老粉丝点赞),或“无互动历史用户”比例异常,需结合其他数据综合判断。

深层逻辑:识别刷赞的终极意义在于回归内容价值的本真。刷赞行为不仅误导平台算法(使低质内容获得推荐资源),更对创作者形成“数据依赖”——当虚假点赞成为评价标准,创作者可能放弃深度内容转而追逐流量密码,最终导致内容生态劣币驱逐良币。识别刷赞,本质是对“内容为王”价值观的重申:只有通过真实互动沉淀的数据,才能准确反映内容价值,为创作者提供有效反馈,为平台推荐提供精准依据。当技术手段与人工判断结合,当平台治理与创作者自律协同,虚假数据终将失去生存土壤,而真正有价值的内容,才能在真实互动中绽放光芒。这不仅是维护内容生态健康的必由之路,更是对每一位认真创作者的尊重。