在社交数据成为个人数字身份重要组成部分的今天,QQ手机名片赞作为衡量社交活跃度与人际影响力的直观指标,其背后的“刷赞”需求应运而生。如何通过软件高效、安全地提升QQ手机名片赞数,成为许多用户探索的课题——但这背后,不仅是技术实现路径的博弈,更是对社交数据真实性与平台规则的深度审视。

一、QQ手机名片赞的社交价值:从“数字符号”到“社交货币”

QQ作为国民级社交应用,其手机名片赞早已超越简单的“点赞”功能,演变为一种“社交货币”。对职场人而言,高赞数可能被视为人脉广、沟通能力的隐性背书;对内容创作者而言,赞数是账号活跃度的直观体现,可能影响商业合作机会;甚至在日常社交中,名片赞数也成为判断对方“受欢迎程度”的潜意识参考。这种价值认知催生了用户对赞数的追求,而手动点赞耗时耗力,自然让“刷赞软件”进入视野。

然而,社交货币的核心价值在于“真实交换”而非“虚假堆砌”。当赞数脱离真实互动基础,便可能从加分项变成减分项——这恰恰是理解“如何通过软件刷QQ手机名片赞”时,必须前置的认知前提。

二、刷赞软件的技术实现路径:从“模拟操作”到“接口调用”

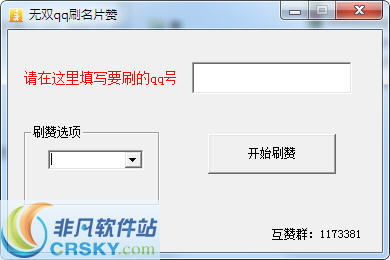

要探讨“如何通过软件刷QQ手机名片赞”,需先理解其技术逻辑。当前市面上的刷赞工具主要通过三种方式实现:

一是模拟人工操作。这类软件通过脚本模拟真实用户的点击行为,如随机滑动屏幕、模拟不同机型操作延迟、甚至模拟“点赞-返回”的完整流程,试图绕过QQ的风控系统。其优势在于技术门槛低、兼容性广,但效率低下且容易被识别,单次操作可能仅能增加1-2个赞,批量操作时更易触发平台警报。

二是调用非官方API接口。部分技术型工具通过逆向工程破解QQ的通信协议,直接调用点赞接口,实现批量“秒赞”。这种方式效率极高,可在短时间内将赞数提升至数千,但风险极高——腾讯对非官方接口的监测极为严格,一旦发现,轻则清空赞数,重则封禁账号。

三是第三方平台“众包刷赞”。这类软件本质是中介平台,整合大量真实或虚拟账号资源,通过任务分配实现点赞。用户支付费用后,平台将任务派发给“刷手”或僵尸账号,完成后再同步到目标QQ名片。其优势是相对隐蔽,但存在资金被骗、数据被恶意利用等风险,且真实用户刷赞的成本远高于软件自动化。

值得注意的是,技术的先进性与风险成正比。越是高效的刷赞方式,越可能触碰平台规则红线,甚至违反《网络安全法》中关于“非法侵入计算机信息系统”的条款。

三、刷赞行为的用户动机:从“效率焦虑”到“社交内卷”

用户选择通过软件刷QQ手机名片赞,本质是社交场景下的“效率焦虑”与“内卷化竞争”。在职场社交中,一名刚入职场的年轻人可能发现,同事的名片赞数远超自己,担心被视为“人脉单薄”;一名微商从业者可能认为,高赞数能增强客户信任感,从而促进转化。这种“不刷就落后”的心理,驱动着用户尝试捷径。

但*“刷赞”无法解决社交的根本问题——真实连接*。一个仅有100个赞却都是客户、合作伙伴的真实互动的名片,远比一个拥有1万个赞却大多是虚假账号的名片更有价值。当用户意识到这一点时,对刷赞软件的需求便会自然降温。

四、刷赞的潜在风险:从“数据清洗”到“账号封禁”

腾讯对QQ平台的数据真实性有严格把控,其风控系统“天御”能通过用户行为特征、设备指纹、网络环境等多维度数据,识别异常点赞行为。一旦被判定为“刷赞”,可能面临三种后果:

一是数据清洗。平台会删除所有虚假赞数,使名片赞数归零,用户的“努力”瞬间清零;

二是功能限制。账号可能被禁止使用“点赞”“名片分享”等社交功能,严重影响正常使用;

三是永久封禁。对多次违规或情节严重的用户,腾讯可能直接封停QQ账号,导致关联的QQ邮箱、游戏资产等一并丢失。

此外,刷赞软件本身存在安全隐患。部分软件为获取权限,会窃取用户的聊天记录、联系人信息甚至支付密码,导致隐私泄露或财产损失。这种“因小失大”的风险,让刷赞的性价比变得极低。

五、理性回归:从“刷赞数据”到“真实社交价值”

与其纠结“如何通过软件刷QQ手机名片赞”,不如思考如何通过真实互动提升社交影响力。对职场人而言,定期与同事、客户分享行业干货,比单纯追求赞数更能建立专业形象;对内容创作者而言,输出有价值的内容吸引精准粉丝,比虚假数据更能带来长期收益。

社交的本质是价值交换,而非数字竞赛。当用户将精力从“刷赞”转向“提供价值”,会发现:那些真诚的互动、深入的交流,才是构建高质量社交关系的核心。QQ手机名片赞的真正意义,不在于数字的大小,而在于它背后每一个真实的认可与连接。

在社交数据泡沫化逐渐被警惕的今天,放下对“赞数”的执念,回归真实社交的本质,或许才是个人数字身份建设的最佳路径。毕竟,一张真正有分量的社交名片,从来不是软件刷出来的,而是每一次真诚互动积累而成的。