在社交媒体竞争白热化的当下,新浪微博作为国内最具影响力的内容传播平台之一,其转赞评数据已成为衡量内容价值、账号权重乃至商业变现能力的关键指标。然而,“如何高效使用新浪微博刷转赞评平台”并非简单的“数据堆砌”,而是需要基于平台规则、用户心理与内容生态的系统性策略。真正的“高效”并非追求虚假繁荣,而是通过科学的数据运营撬动真实流量,实现内容传播与用户增长的良性循环。本文将从误区辨析、策略构建、风险规避及长期价值四个维度,拆解高效使用微博转赞评平台的核心逻辑。

一、走出“唯数据论”误区:转赞评的本质是内容价值的延伸

许多运营者将“刷转赞评”等同于“购买数据”,陷入“越高越好”的量化陷阱。事实上,微博平台的算法早已迭代——2023年微博“清查虚假流量”行动中,超50万账号因异常互动数据受限,印证了“无效刷量”的不可持续性。转赞评的核心价值在于:转发代表内容扩散意愿,点赞体现情感共鸣,评论则是深度互动的起点。三者若脱离内容质量,便沦为没有灵魂的数字游戏。

例如,某美妆品牌曾通过“购买10万+转发”推广新品,但评论区充斥“求返现”“广告”等负面反馈,最终导致账号粉丝流失率上升。反观另一垂直领域博主,通过深度解析行业干货的自然内容,虽初始转发量仅2000,但评论区出现“已转发给团队讨论”“求详细教程”等高质量互动,后续算法推荐量增长300%,实现“小数据撬动大流量”的破圈。可见,高效使用转赞评平台的前提,是明确“数据服务于内容,内容服务于用户”的逻辑。

二、精准匹配需求:选择“适配场景”的转赞评运营策略

不同账号类型、内容阶段对转赞评的需求截然差异,高效运营需先定位“使用场景”。从账号类型看,自媒体人需侧重“内容冷启动”,通过基础转赞评数据触发算法推荐;品牌账号更关注“话题声量”,需结合热点事件实现集中爆发;电商账号则需“转化导向”,转赞评需直接关联商品点击。

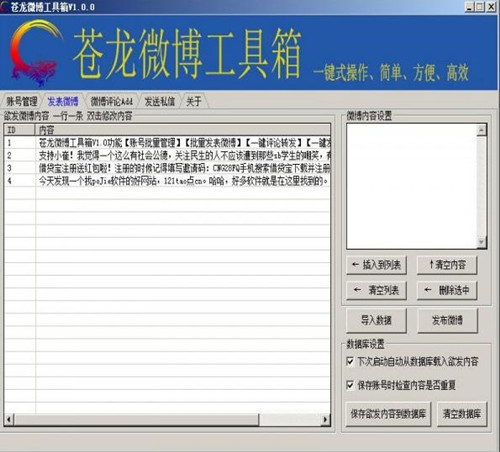

以“内容冷启动”为例,新博主发布干货内容后,可分三阶段布局转赞评:第一阶段(0-2小时)通过“垂直社群分享+好友互助”获取初始50-100条自然互动,算法识别“高互动率”后进入推荐池;第二阶段(2-6小时)借助“轻量级刷量平台”(如专注真实用户互动的小众工具)补充200-500条转发,重点模拟“不同设备、不同时段”的互动行为,避免数据断层;第三阶段(6-24小时)通过评论区置顶引导、私信回复等方式提升用户停留时长,将“数据热度”转化为“算法持续推荐”的动力。值得注意的是,这一过程中“互动率”(转赞评/阅读量)需控制在合理区间(行业均值3%-8%),远低于或远高于该区间均可能触发风控。

三、规避风险:在平台规则与数据真实间找平衡点

微博对“刷量行为”的监测已形成“数据异常+行为轨迹+内容质量”三维审核体系。单纯追求“高数据、低成本”的刷量方式,如使用同一IP批量操作、转发文案高度雷同、短时间内数据暴涨等,极易被判定为“虚假互动”。2024年微博最新社区自律公约中,明确将“非真实用户互动”列为违规行为,违规账号将面临限流、禁言甚至封号风险。

高效使用转赞评平台的关键,在于“模拟真实用户行为逻辑”。例如,选择“任务众包式”刷量平台时,需优先筛选“用户认证完善、任务分发随机化、互动行为多样化”的服务商——要求转发者附带不同话题标签、评论内容包含“提问+个人观点”组合(如“这个观点很新颖,请问具体操作步骤是怎样的?”),而非简单的“已转发”。此外,需控制“刷量节奏”,避免单日数据波动超过30%,例如日常内容自然转赞评为500条时,可补充200-300条“辅助数据”,形成“自然增长+适度助推”的健康曲线。

四、长期价值构建:从“数据依赖”到“用户资产沉淀”

短期刷量或许能带来短暂曝光,但可持续的账号增长需将“转赞评”转化为“用户资产”。例如,某知识类博主通过评论区互动发现,粉丝对“职场沟通技巧”的咨询量较高,遂策划系列专题内容,每篇结尾引导“点赞过千解锁案例模板”,将点赞行为转化为内容选题优化的依据,最终该系列内容带动粉丝增长40%,付费转化率提升15%。这表明,转赞评数据不应仅作为“运营结果”,更应成为“用户需求洞察的入口”。

未来,随着微博算法对“互动质量”的权重提升(如评论回复率、转发后二次互动率),单纯追求“数据量”的刷量模式将逐渐失效。高效使用转赞评平台的终极逻辑,是通过数据反哺内容优化——分析高互动内容的共同特征(如话题切入点、文案结构、发布时段),形成“数据反馈-内容迭代-用户沉淀”的闭环。例如,某美食博主发现“带制作步骤的短视频”比图文内容的评论量高200%,遂调整内容形式,3个月内粉丝从10万增长至50万,转赞评数据自然提升,彻底摆脱“刷量依赖”。

在内容为王的时代,微博转赞评平台的高效使用,本质是“数据理性”与“内容温度”的平衡术。运营者需摒弃“唯数据论”的短视思维,以真实用户需求为出发点,通过科学的数据策略撬动算法推荐,最终实现从“流量获取”到“用户信任”的深度转化。毕竟,社交媒体的终极价值,永远在于连接真实的人,而非堆砌冰冷的数字。