空间名片的点赞不仅是社交互动的量化指标,更是个人品牌与商业价值的隐形杠杆。在流量碎片化的当下,如何高效刷取空间名片的点赞,成为许多用户突破信息茧房、提升影响力的核心诉求。这里的“高效”并非指恶意刷量,而是通过系统化策略实现点赞数的自然增长与价值转化——既要理解平台算法的逻辑,又要洞悉用户心理,更要通过合规手段构建可持续的互动生态。

空间名片的点赞价值,远超数字本身的重量。从社交平台机制来看,点赞数是算法推荐的重要参考维度:高点赞内容更容易获得流量倾斜,进而触达更多潜在受众。对个人用户而言,空间名片下的点赞如同“社交货币”,能快速建立信任背书——例如求职时,高点赞的行业动态可能被HR视为专业能力的佐证;对商业用户而言,点赞直接关联转化效率:带货笔记的高点赞能降低用户决策成本,企业账号的行业洞察高点赞则能强化品牌专业形象。因此,如何高效刷取空间名片的点赞,本质是“如何让优质内容被更多人看见并认可”。

要实现高效获取,需先破解“点赞行为”的底层逻辑。用户点赞往往源于三种动机:情感共鸣(内容引发感动、愤怒等强烈情绪)、价值认同(内容提供实用信息或独特观点)、社交驱动(为熟人点赞或跟风热门)。基于此,高效策略需围绕“内容优化—互动矩阵—技术辅助”展开,形成闭环。

内容是高效获取点赞的基石,需精准匹配用户需求与平台偏好。原创性是第一要义:非搬运内容更易触发平台原创标签,获得算法优先推荐;垂直领域深耕则能锁定精准受众——例如职场博主聚焦“简历优化技巧”,而非泛泛而谈“职场成长”,目标用户(求职者)的点赞意愿更强。视觉呈现同样关键:空间名片的头图、视频封面需在信息流中快速抓住眼球,比如用对比色突出核心观点,或添加“点赞解锁干货”等引导性文字。内容形式上,短平快的图文(金句+案例)比长文更易被完整消费,而15-30秒的干货视频(如“3步搞定Excel公式”)则符合碎片化阅读习惯,点赞转化率往往更高。值得注意的是,“高频更新≠高点赞”,内容质量始终优先于数量,每周2-3篇深度输出,远胜每日一条同质化内容。

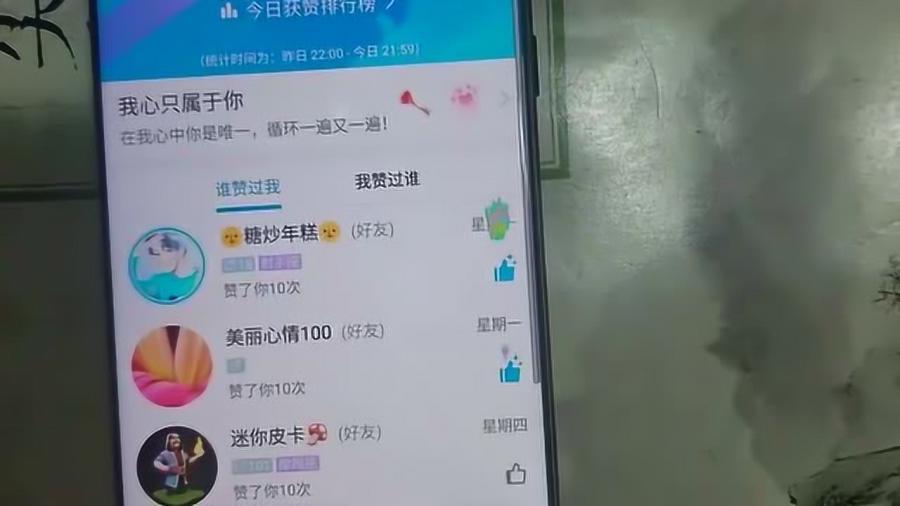

互动矩阵的构建,能将“被动等待点赞”转化为“主动引导互动”。评论区是点赞转化的关键战场:在内容结尾设置开放式问题(如“你遇到过哪些职场沟通难题?评论区聊聊”),可激发用户讨论欲,而回复评论时@用户(如“@张三 提到的拖延症问题,下期分享解决方法”)能提升用户参与感,促使其主动点赞。跨平台引流同样重要:将空间名片内容同步至朋友圈、微博时,添加“空间名片点赞前5名送资料”的福利引导,既能吸引新流量,又能通过“点赞门槛”激活现有互动。此外,社群运营是高效获取点赞的“加速器”:建立垂直领域社群(如“PPT交流群”),在群内首发空间名片内容并鼓励群成员点赞,再通过群成员的社交关系链二次传播,形成“点赞—曝光—新点赞”的飞轮效应。

技术辅助能提升效率,但必须坚守合规底线。合理利用平台工具是基础:通过“空间名片数据中心”分析用户活跃时段,在7-9点、18-21点等流量高峰发布内容,能增加曝光机会;使用“定时发布”功能固定更新频率,培养用户阅读习惯。需警惕的是,外挂刷量工具看似“高效”,实则隐患重重:平台算法已能识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非活跃账号点赞),轻则限流降权,重则封禁账号。真正的“技术高效”体现在数据分析后的策略迭代——例如通过“点赞用户画像”发现25-35岁群体占比最高,后续可针对性输出该年龄段关心的内容,实现精准触达。

实践中,高效刷取空间名片的点赞仍面临三大挑战:内容同质化导致审美疲劳,用户对“模板化金句”“伪干货”产生免疫力,需通过差异化视角(如用“打工人反面案例”替代“成功学鸡汤”)破局;平台算法迭代频繁,2023年某社交平台已将“用户停留时长”纳入点赞权重,单纯追求“标题党”难以持续,需平衡点击率与内容深度;用户信任危机,过度营销式引导(如“不点赞不是中国人”)易引发反感,应回归“价值提供”,让点赞成为用户自发的认可。

归根结底,如何高效刷取空间名片的点赞,本质是一场“价值传递”的游戏。放弃急功近利的刷量思维,转而深耕内容质量、构建真实互动、善用合规工具,才能让点赞数成为个人或品牌成长的“晴雨表”,而非“数字泡沫”。当每一份点赞都承载着真实的认可与共鸣,空间名片便不再只是虚拟社交的符号,而是连接价值、创造影响力的桥梁。