“安逸刷赞”这一概念在当下的社交媒体语境中,正悄然成为连接个体社交需求与平台算法生态的隐性纽带。它并非传统意义上的“内容创作获得认可”,而是一种通过低门槛、高效率手段批量获取点赞的行为模式,核心在于“安逸”——用户无需付出优质内容创作的时间成本、创意成本或社交互动成本,便能快速积累社交货币。这种看似“轻松获利”的互动方式,为何能在用户中迅速蔓延?其背后折射的社交心理、技术逻辑与平台生态,值得深入拆解。

从“内容认同”到“数据焦虑”:点赞功能的异化与“安逸刷赞”的诞生

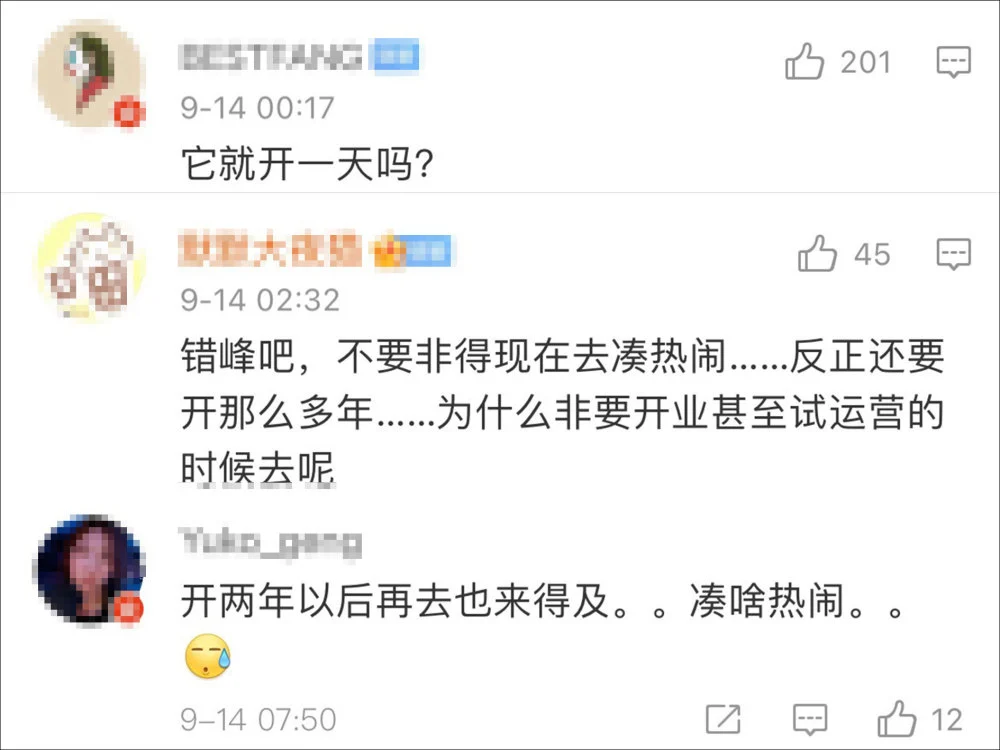

点赞最初是社交媒体设计的“轻量级互动”机制,旨在通过简单的行为表达对内容的认同,形成创作者与受众的情感连接。但随着平台算法逐渐将点赞量、互动率作为内容分发权重的重要指标,点赞的“情感属性”逐渐弱化,“数据属性”被无限放大。当点赞从“我想说这个不错”异化为“我需要让我的内容看起来不错”,用户的社交需求便开始扭曲——他们不再关注内容本身是否值得被看见,而是纠结于点赞数字是否足够“体面”。这种“数据焦虑”催生了“安逸刷赞”的生存土壤:当优质内容创作门槛高、回报周期长,而刷赞只需付出极低的成本(如加入互助群、使用简单工具、甚至付费购买),自然成为用户的“理性选择”。

“低成本社交货币”:用户为何选择“安逸刷赞”?

“安逸刷赞”的核心吸引力,在于它精准切中了现代用户的社交痛点与心理诉求。其一,即时满足的心理补偿。在快节奏的生活中,用户渴望通过社交平台获得“被看见”的成就感,但优质内容创作需要漫长的积累与等待。刷赞则提供了“即时反馈”——几分钟内从0到100的点赞增长,能快速缓解用户的“存在感焦虑”,形成“我受欢迎”的心理暗示。其二,社交形象的“低成本维护”。在职场社交、熟人社交场景中,朋友圈、微博等平台的点赞量成为个人“社交价值”的隐性标签。普通用户难以持续产出高赞内容,便通过刷赞维持“高互动”人设,避免在社交圈中“掉队”。其三,技术赋能下的操作简化。早期的刷赞依赖人工“互赞群组”,效率低下且易被封号;如今,随着自动化工具、小程序的普及,用户只需点击“一键刷赞”,即可选择数量、时间、目标受众,操作门槛降至“会用手机”即可。这种“技术普惠”让“安逸刷赞”从少数人的“灰色操作”变为大众化的“社交技巧”。

平台算法与用户需求的“共谋”:为何“安逸刷赞”难以根除?

“安逸刷赞”的流行,离不开平台算法与用户需求的隐性共谋。一方面,算法逻辑的“数据崇拜”是根本推手。平台通过点赞量、转发率等数据指标评估内容质量,决定分发优先级,这本质上是将“用户行为”简化为“数字游戏”。当算法奖励高互动内容,用户便有动力通过“捷径”优化数据——刷赞成为“算法合规”的投机行为。另一方面,平台监管的“滞后性”纵容了其蔓延。尽管各大平台明令禁止刷赞,但“道高一尺,魔高一丈”:工具开发者不断更换IP、模拟真实用户行为,平台难以通过技术手段精准识别;而大规模封号又会损害用户活跃度,平台在“数据增长”与“生态健康”间陷入两难,监管力度始终“雷声大雨点小”。这种“默许”的态度,让用户形成“刷赞风险低、收益高”的认知,进一步助长了其流行。

内容生态的“空心化”危机:“安逸刷赞”的隐性代价

尽管“安逸刷赞”为用户提供了“安逸”的社交解决方案,但其长期泛滥正对社交媒体生态造成隐性伤害。最直接的影响是内容质量的“劣币驱逐良币”。当低质内容通过刷赞获得高曝光,优质创作者的付出被稀释,创作热情受挫——平台充斥着“为赞而赞”的虚假繁荣,真正有价值的内容反而难以被发现。更深层的危机在于用户社交能力的“退化”。长期依赖刷赞获取认同,会让用户习惯“数据崇拜”而非“真实互动”:他们不再愿意花时间阅读内容、撰写评论,而是将点赞视为“社交任务”,社交平台从“交流场”异化为“数据竞技场”。这种“空心化”最终损害的是平台的社交价值——当用户发现点赞数字无法带来真实连接,便会逐渐失去对平台的信任。

回归本质:在“安逸”与“真实”之间寻找平衡

“安逸刷赞”的流行,本质上是社交媒体时代个体在“社交压力”与“表达成本”之间的权衡结果。它并非洪水猛兽,却提醒我们反思:社交平台的价值究竟在于“数据指标”还是“真实连接”?对用户而言,与其沉迷于“点赞数字”的虚假满足,不如回归内容创作的本质——用真诚的表达吸引同频者,用真实的互动建立深度连接。对平台而言,优化算法逻辑、降低优质内容的分发门槛、打击虚假数据操纵,才是构建健康生态的关键。唯有当“点赞”重新成为“情感认同”的象征,而非“社交攀比”的工具,社交媒体才能真正成为滋养个体成长的土壤,而非制造焦虑的剧场。