对于内容创作者来说在社交平台上刷点赞真的是提升互动的好方法吗?这个问题背后,藏着创作者对流量焦虑的直白投射,也藏着社交生态里“数据崇拜”的深层逻辑。当“点赞数=影响力”的等式在行业内被默认,许多创作者开始将目光投向“捷径”——刷点赞,试图用虚假的数字撬动真实的互动。但刷点赞从来不是提升互动的有效方法,反而可能成为创作者自我消耗的陷阱,因为它违背了互动的本质,也触达了平台规则与用户心理的双重红线。

要理解这一点,首先需要厘清“互动”的真实内涵。社交平台的核心逻辑是“连接”,而互动正是连接的具象化表现:它不是冰冷的数字,而是用户用评论、转发、收藏、甚至反复观看的行为传递的“我在意”。点赞作为互动的“轻量级”表达,本应是用户对内容的即时反馈,但当点赞被批量“制造”出来时,它就失去了反馈的意义——就像一场无人喝彩的独角戏,台上掌声雷动,台下却空无一人。创作者期待的“互动”,从来不是数字游戏,而是用户愿意花时间参与、愿意主动分享、愿意成为内容“传播节点”的真实行为。刷点赞能带来的,只是虚假的“点赞繁荣”,却换不来一条有价值的评论、一次真实的转发,更换不来用户对创作者的信任。

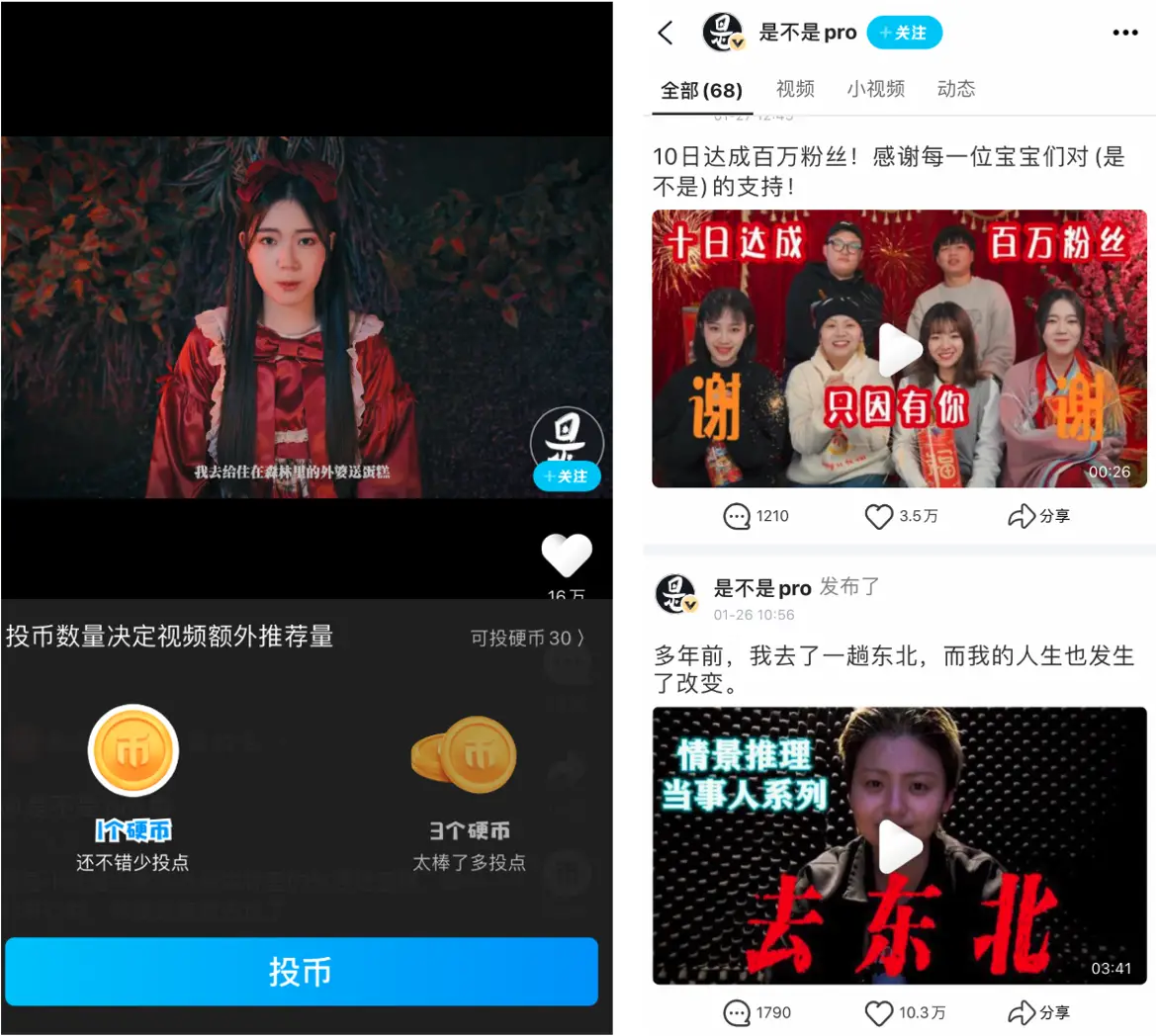

从平台算法的角度看,刷点赞的行为无异于在数据层面“掩耳盗铃”。现代社交平台的推荐机制早已不是“唯点赞论”,而是构建了多维度的“健康度评估体系”。算法不仅关注点赞数,更会分析点赞行为与用户画像的匹配度:比如,一条面向职场人群的干货视频,如果短时间内突然涌来大量低活跃度账号的点赞,算法会判定为“异常数据”;再比如,点赞数与完播率、评论率、转发率严重失衡(例如10万点赞却只有10条评论),算法会直接降低内容的推荐权重,因为它认为“内容不具备真实传播价值”。事实上,许多平台早已通过AI识别、用户行为追踪等技术建立了“反刷量”机制,刷点赞不仅无法获得流量倾斜,反而可能导致账号被限流、降权,甚至封禁——这种“赔了夫人又折兵”的结果,显然与“提升互动”的初衷背道而驰。

更深层的伤害在于,刷点赞会摧毁创作者与用户之间最珍贵的“信任纽带”。社交时代的用户早已对“数据造假”有了敏锐的直觉:当一条内容点赞数高达10万,评论区却冷冷清清,或评论内容与主题毫无关联时,用户的第一反应不是“内容真好”,而是“这数据是刷的吧”。这种怀疑一旦产生,用户会对创作者的专业性、真实性打上问号,进而选择“取关”——毕竟,没有人愿意和一个“数据演员”建立长期连接。更关键的是,信任的重建远比摧毁困难:即便创作者后期回归真实内容创作,用户也会带着“有色眼镜”审视其数据,互动意愿自然大打折扣。可以说,刷点赞是用短期数据透支长期信誉,是创作者给自己埋下的“定时炸弹”。

那么,真正能提升互动的方法是什么?答案其实很简单:回归内容本身,构建“用户价值共鸣”。社交平台的互动本质上是“价值交换”——用户为内容付出时间与注意力,创作者则需要为用户提供情绪价值、信息价值或实用价值。比如,知识类创作者可以通过“提问式开头”激发用户表达欲(“你有没有遇到过这种情况?”),生活类创作者可以用“细节化叙事”引发用户共鸣(“凌晨三点赶稿时,这杯咖啡救了我”),互动类创作者则可以主动设计“参与节点”(“评论区晒出你的同款,抽3人送福利”)。这些方法的核心,是让用户从“被动观看者”变成“主动参与者”,让互动成为内容自然的延伸,而非刻意追求的数据指标。

当然,提升互动还需要“耐心”与“策略”。社交平台的流量分配具有“马太效应”,新账号初期数据惨淡是常态,但这并不意味着内容没有价值。创作者需要做的是:持续优化内容方向(通过评论区反馈、用户画像分析调整选题)、选择合适的发布时间(匹配目标用户的活跃时段)、利用平台工具(如直播、话题挑战、合拍功能)增加内容曝光。这些方法看似“笨拙”,却是经过验证的“正道”——它们或许无法让点赞数一夜暴增,但能积累真实的粉丝粘性,让互动数据成为内容质量的“晴雨表”,而非流量焦虑的“遮羞布”。

归根结底,对于内容创作者来说,在社交平台上刷点赞从来不是“提升互动的好方法”,而是一场自欺欺人的数字游戏。互动的本质是真实连接,而真实连接的基础是优质内容与用户信任。当创作者将精力从“刷数据”转向“磨内容”,从“追求数字”转向“创造价值”,会发现那些真正有意义的互动——一条真诚的评论、一次主动的转发、一位忠实粉丝的长期关注——才是创作者在社交生态中最珍贵的“资产”。毕竟,社交平台从不缺“数据网红”,缺的是能持续输出价值、与用户共同成长的“内容伙伴”。